熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Advanced nitrogen removal from mature landfill leachate based on novel step-draining partial nitrification-denitrification and Anammox process: Significance of low volume exchange ratio

基于新型分步排水式部分硝化-反硝化與厭氧氨氧化工藝的成熟垃圾滲濾液深度脫氮:低體積交換比的重要性

來源:Bioresource Technology, 364 (2022) 128025

《生物資源技術》,第364卷,2022年,文章編號128025

摘要內容

論文提出一種基于分步排水操作的新型部分硝化-反硝化與厭氧氨氧化(PND-AMX)系統,用于處理高氮低碳的成熟垃圾滲濾液。研究通過優化體積交換比(VER=25%),實現有機物與氮的協同去除,厭氧氨氧化貢獻21%的脫氮率。系統總氮去除率(NRE)達98.3±1.2%,脫氮速率(NRR)達3.07±0.09 kgN/(m3·d)。利用丹麥Unisense微電極揭示顆粒污泥內氧化還原電位(ORP)梯度變化,闡明微生物代謝驅動的污泥顆粒化演變機制。

研究目的

開發分步排水式PND-AMX系統,解決傳統工藝碳源浪費和NH??/NO??比例控制復雜問題。

優化體積交換比(VER),實現有機物高效利用與深度脫氮協同。

探究污泥顆粒化形成與解體機制及其對脫氮性能的影響。

驗證部分厭氧氨氧化(貢獻率21%)在工程應用中的可行性。

研究思路

系統構建:

PND-SBR采用分步排水模式(缺氧→排水1→好氧→排水2),AMX-SBR處理混合排水。

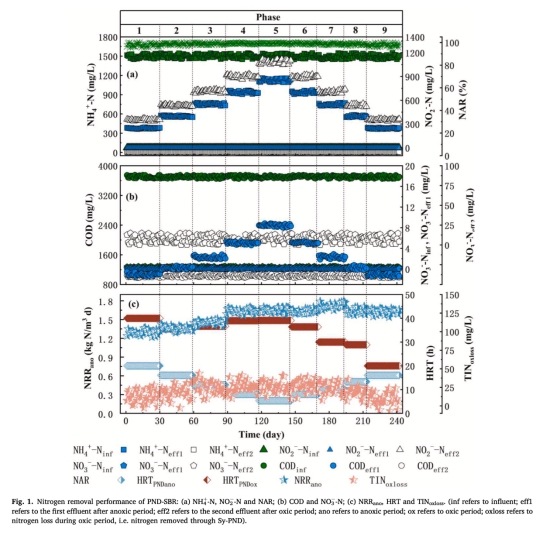

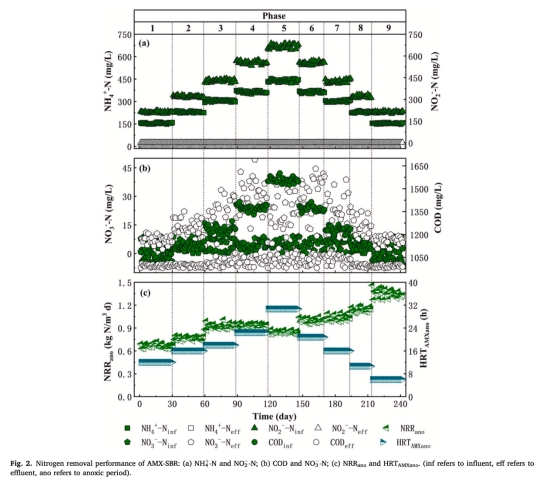

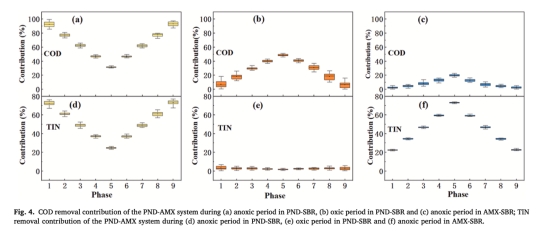

通過調節VER(25%-75%)優化碳源分配(圖1-圖3)。

性能驗證:

監測COD、NH??-N、NO??-N、NO??-N動態變化(圖1-2)。

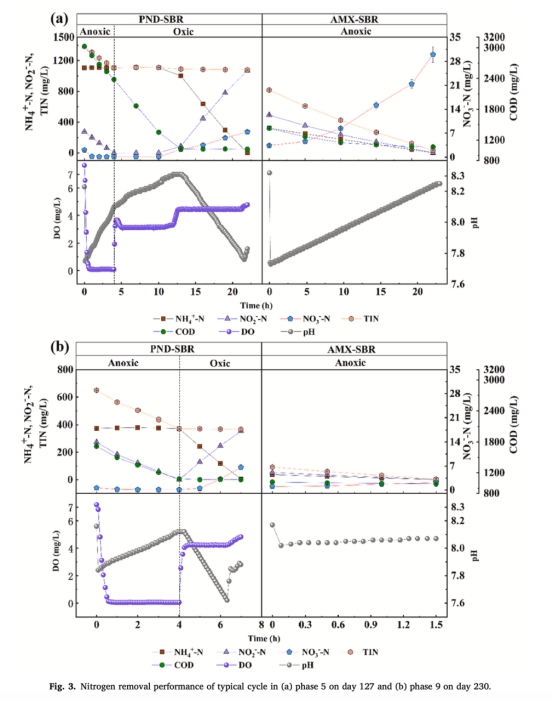

分析典型周期中氮轉化路徑(圖3)。

機制解析:

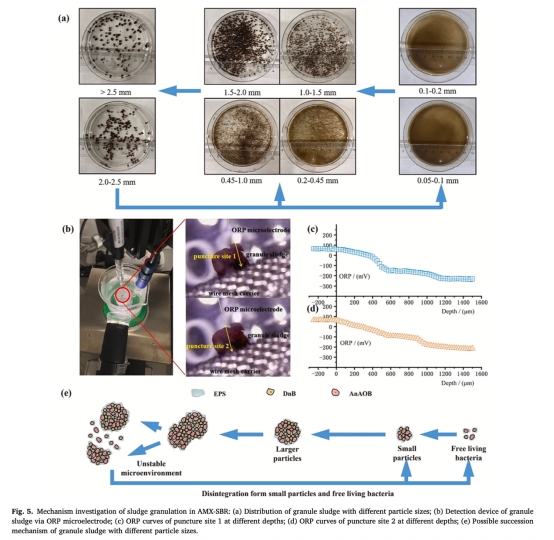

采用Unisense微電極測量顆粒污泥ORP深度分布(圖5b-d)。

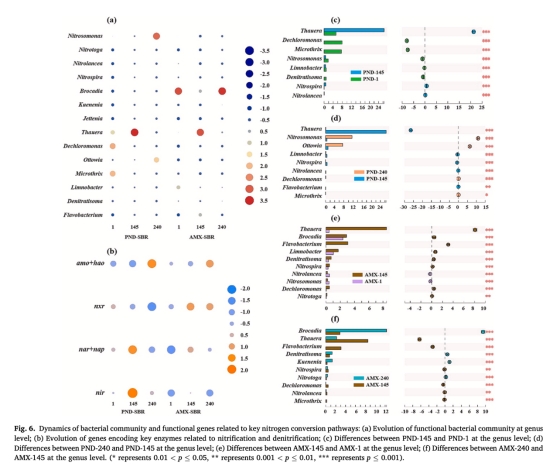

高通量測序揭示菌群演化(圖6)。

工程評估:

對比不同VER下碳源利用率與脫氮貢獻(圖4)。

測量數據及研究意義

常規水質參數(NH??-N, NO??-N, NO??-N, COD):

來源:在線監測與光譜法(圖1a-b, 圖2a-b, 圖3)。

意義:量化脫氮路徑貢獻,驗證系統穩定性(Se-PND占主導,圖1c)。

污泥特性(EPS含量、粒徑分布):

來源:化學提取與篩分法(圖5a,e)。

意義:揭示VER升高(75%)促進EPS分泌(148.7→78.3 mg/gVSS),但大顆粒(>1.5mm)解體(63.2%→25.4%)。

ORP微剖面數據:

來源:Unisense微電極(10μm尖端)穿透顆粒污泥(圖5b-d)。

意義:揭示反硝化與Anammox代謝梯度,解釋顆粒解體機制。

微生物群落:

來源:高通量測序(NCBI序列號SRR15327682-SRR15327687)。

意義:Thauera菌豐度與VER正相關(0.43%→8.50%→2.17%),Anammox菌(Brocadia/Kuenenia/Jettenia)增至13.61%(圖6)。

Unisense電極數據的研究意義

代謝活性可視化:

ORP梯度曲線顯示顆粒內部從好氧到厭氧的躍遷(圖5c-d):

穿刺點1:表層(0μm)ORP=59mV → 400μm深處降至-18mV。

穿刺點2:900μm深處ORP驟降至-118mV(斜率-0.61 mV/μm)。

意義:直接表征Anammox(產NO??)與反硝化(耗NO??)的競爭關系,解釋大顆粒在低VER下的解體(有機碳不足致異養菌衰亡)。

工藝調控依據:

375-550μm深度處ORP驟降(-6mV→-138mV,斜率-1.33 mV/μm)對應強反硝化區(圖5c),表明高有機負荷促進局部菌群增殖導致顆粒膨脹破裂。

指導優化VER至25%,減少碳源輸入,維持顆粒穩定性。

理論機制支撐:

ORP躍變點證實質量傳遞限制形成的NO??濃度梯度(圖5c箭頭),為"顆粒污泥演替模型"(圖5e)提供實驗證據。

結論

最優工況:VER=25%時,COD利用率最高(缺氧期去除率98%),系統NRR達3.07 kgN/(m3·d),出水總氮<40 mg/L。

脫氮路徑:

Se-PND(分步反硝化)貢獻74.8%脫氮。

Anammox貢獻21.0%(菌群豐度13.61%),證明部分厭氧氨氧化工程可行性。

顆粒污泥機制:

高VER(75%)促進EPS分泌但引發顆粒解體(ORP梯度證實局部菌群競爭)。

低VER下顆粒穩定,脫氮性能提升。

控制創新:分步排水簡化NH??/NO??比例調控(通過一/二次排水體積比),替代傳統PN進程監控。