熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Buffering muds with bivalve shell significantly increases the settlement, growth, survival, and burrowing of the early life stages of the Northern quahog, Mercenaria mercenaria, and other calcifying invertebrates

用雙殼類貝殼緩沖泥質沉積物顯著增加北方硬蛤(Mercenaria mercenaria)及其他鈣化無脊椎動物早期生活階段的沉降、生長、存活和潛沙行為

來源: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 264, 2022, 107686

《河口、海岸與陸架科學》,第264卷,2022年,文章編號107686

摘要內容:

摘要指出,富含有機質的泥質沉積物中的酸性條件會損害幼年貝類的生長和存活。向沉積物中添加碳酸鹽貝殼碎屑是一種潛在的緩解策略。通過實驗室和野外實驗,評估了貝殼添加物(碎殼~0.5 cm和牡蠣殼粉cultch~250μm)對沉積物化學性質(孔隙水pH和文石飽和度Ωaragonite)以及幼年硬蛤(從幼蟲到幼貝階段)的沉降、生長、存活、潛沙行為的影響。結果表明,貝殼添加顯著提高了孔隙水pH和Ωaragonite,使剛結束幼蟲期的幼蛤生長和存活顯著增加,且沉降階段的幼蛤比剛沉降的幼蛤受益更大。幼蛤(2-5 mm)在緩沖沉積物中的潛沙行為顯著增強。野外實驗也證實了貝殼緩沖能促進幼蛤生長。此外,本地鈣化底棲生物(寶石蛤Gemma gemma和有孔蟲)更傾向于在緩沖沉積物中沉降。結論是向泥質沉積物添加貝殼是一種簡單有效的策略,可改善碳酸鹽化學環境,促進硬蛤和其他鈣化底棲生物的早期生活史表現。

研究目的:

評估向富含有機質的泥質沉積物中添加貝殼碎屑(作為緩沖劑)是否能改善沉積物孔隙水的碳酸鹽化學(特別是pH和文石飽和度),并探究這種改善對關鍵經濟種北方硬蛤(Mercenaria mercenaria)從幼蟲到幼貝階段(不同規格)的沉降、生長、存活和潛沙行為的影響,同時探索該方法對其他鈣化底棲生物(如寶石蛤和有孔蟲)招募的潛在益處,為恢復衰退的貝類種群提供科學依據和實用方法。

研究思路:

理論基礎:沉積物酸化主要由有機質分解產生酸性物質引起,對幼貝造成溶解壓力和行為抑制。貝殼碎屑溶解可緩沖酸度。

實驗設計:結合實驗室控制實驗和野外驗證實驗。

實驗室實驗:包括 (1) 2-D pH時空動態與幼蛤響應實驗(使用光學位移傳感器監測pH,結合幼蛤生長和潛沙觀察);(2) 幼蛤潛沙行為實驗(不同規格,5周);(3) 系列沉降實驗(3次,評估不同處理對幼蟲到幼貝階段生長、存活的影響)。

野外實驗:包括 (1) 幼蛤移植生長實驗(2018和2019年,評估緩沖對生長存活的影響);(2) 野外鈣化生物沉降實驗(評估貝殼添加對寶石蛤和有孔蟲自然招募的影響)。

處理因素:主要對比貝殼緩沖處理(碎殼Shell hash 或 牡蠣殼粉Cultch)與未緩沖對照(純泥Mixed Control)以及沙泥混合(Sandy Mud)對照。

測量指標:孔隙水pH、文石飽和度(Ωaragonite)、幼蛤生長率、存活率/招募數量、潛沙百分比;野外實驗增加鈣化底棲生物密度。

數據分析:統計比較處理間差異(ANOVA, Tukey檢驗等)。

測量數據及其研究意義:

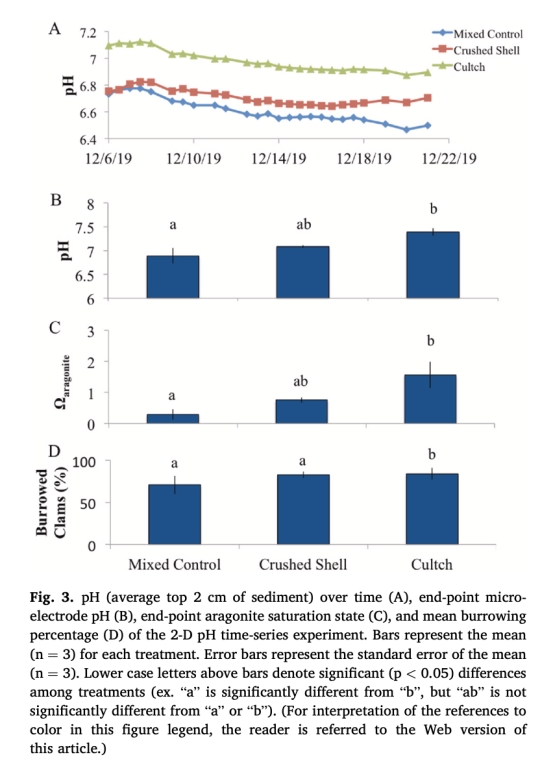

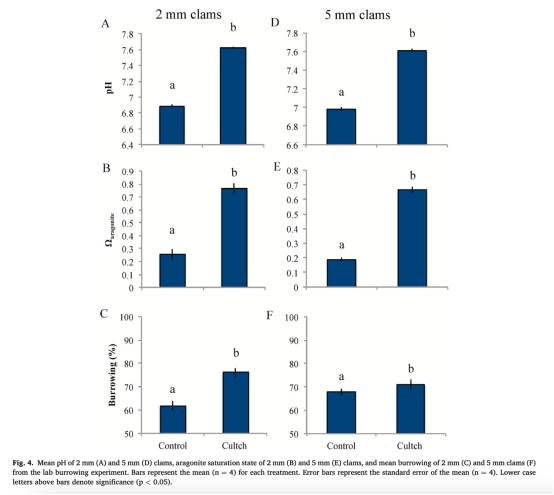

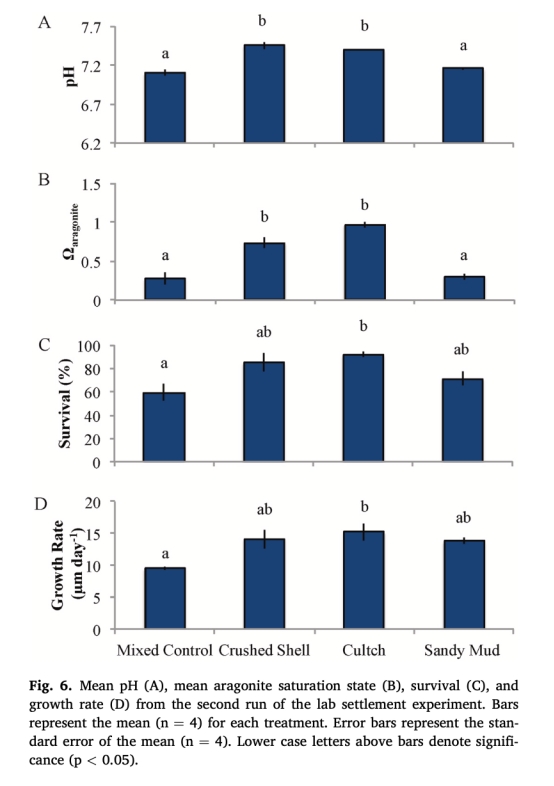

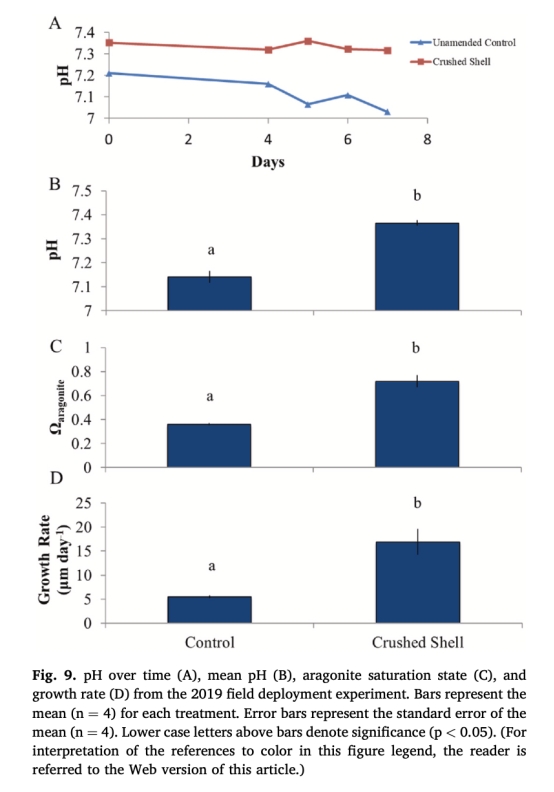

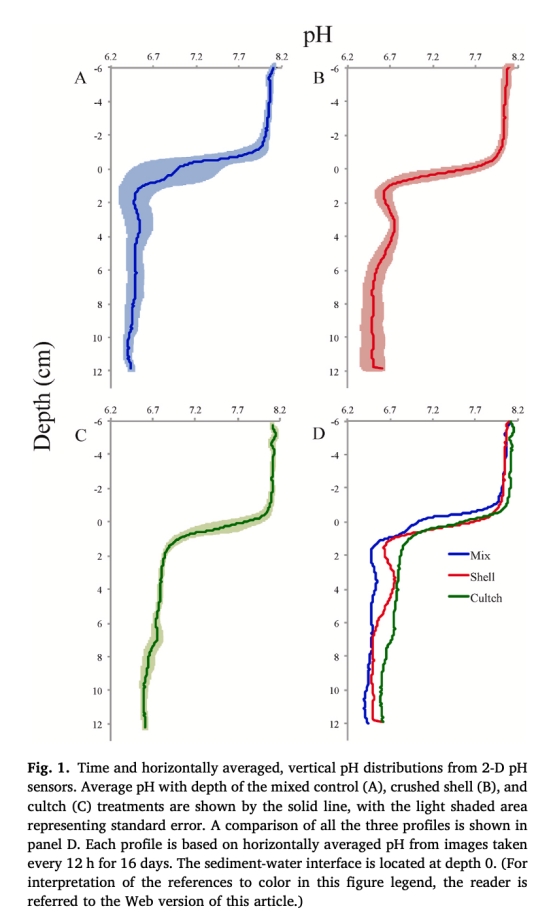

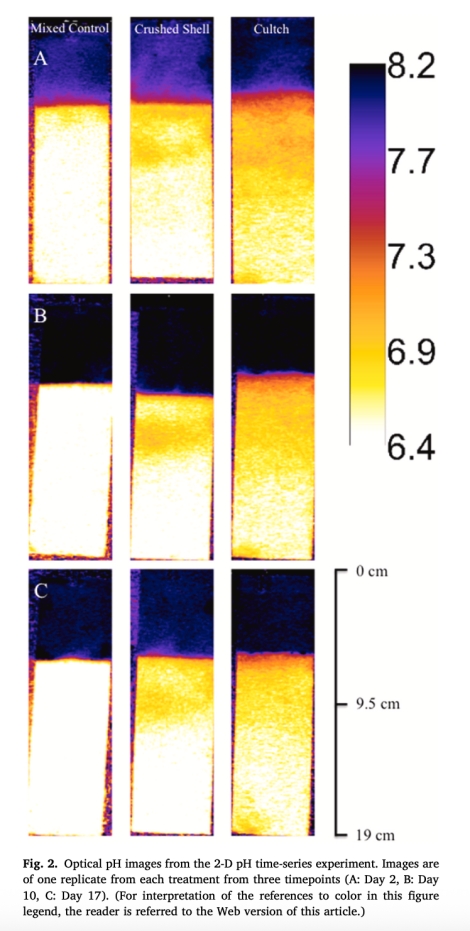

1. 孔隙水pH值:使用多種方法測量,包括Unisense微電極(2-D實驗末端、潛沙實驗)、Orion電極(多數實驗)、光學位移傳感器(2-D實驗時空動態)。意義:直接量化沉積物,尤其是表層1-2 cm(幼貝棲息區)的酸度狀況。貝殼添加顯著提高了pH(如:2-D實驗末,cultch處理pH=7.39 vs 對照6.89, Δ+0.5;潛沙實驗5mm蛤,cultch pH=7.61 vs 對照6.98, Δ+0.63;見Fig. 3B, Fig. 4A,D)。這表明貝殼有效中和了沉積物酸度。

2. 文石飽和度狀態(Ωaragonite):通過測量的pH和堿度(或DIC),結合溫度、鹽度,使用CO2Calc軟件計算。意義:Ωaragonite<1表示文石溶解傾向,對幼蛤殼形成威脅。貝殼添加顯著提高了Ωaragonite(如:2-D實驗末,cultch處理Ω=1.56 vs 對照0.30, Δ+1.26;潛沙實驗5mm蛤,cultch Ω=0.66 vs 對照0.19, Δ+0.47;見Fig. 3C, Fig. 4B,E)。這表明緩沖顯著降低了幼蛤面臨的溶解壓力。

3. 幼蛤存活率/招募數量:實驗結束時計數活體數量或沉降數量。意義:評估緩沖對幼蛤渡過關鍵早期階段的影響。貝殼緩沖顯著提高了某些實驗中剛沉降或即將沉降幼蟲的存活(如:實驗室沉降實驗2,cultch存活92% vs 對照59%*;見Fig. 6C)。這表明緩沖對最脆弱的早期階段至關重要。

4. 幼蛤生長率(μm/day):測量初始和結束時的殼長計算日生長率。意義:反映緩沖對幼蛤能量狀況和發育速度的影響。快速生長有助于更快達到避免溶解和捕食的尺寸閾值。貝殼緩沖在幾乎所有相關實驗中均顯著提高了生長率(如:實驗室沉降實驗2,cultch生長15.2 μm/day vs 對照9.5 μm/day;2019野外實驗,碎殼生長16.9 μm/day vs 對照5.5 μm/day;見Fig. 6D, Fig. 9D)。這表明緩沖緩解了酸度脅迫,促進能量投入生長。

5. 幼蛤潛沙百分比(%):記錄未埋入沉積物表面的個體比例。意義:未埋藏個體易被捕食或沖走。高潛沙率表明生境適宜性和降低被捕食風險。貝殼緩沖顯著提高了幼蛤的潛沙比例(如:2-D實驗,cultch潛沙84% vs 對照71%;潛沙實驗2mm蛤,cultch潛沙76% vs 對照62%;見Fig. 3D, Fig. 4C)。這表明緩沖改善了沉積物環境,使幼蛤更愿意并能夠埋藏。

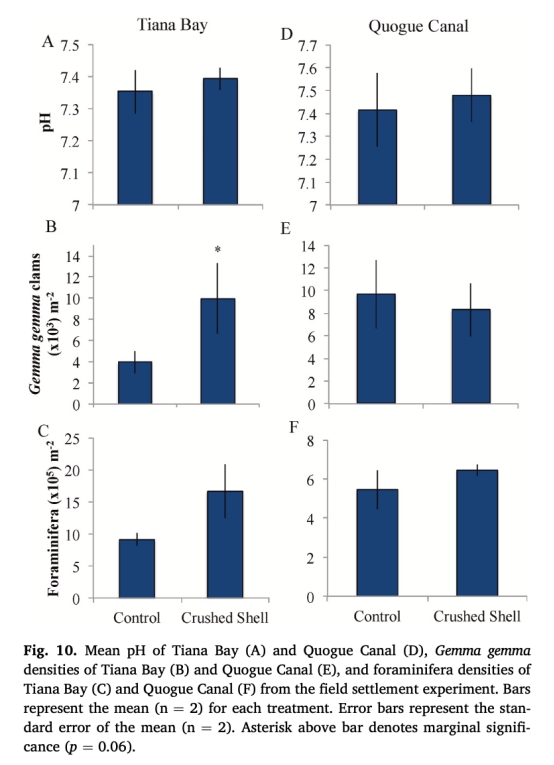

6. 鈣化底棲生物密度(野外實驗):計數核心樣品中的寶石蛤(Gemma gemma)和有孔蟲數量。意義:評估貝殼緩沖對底棲群落中其他鈣化生物的潛在益處,顯示方法的生態價值。在較泥濘的Tiana灣站點,貝殼處理顯示出寶石蛤密度增加趨勢(9960 vs 3960 ind. m?2, p=0.06)和有孔蟲密度增加(16.6 vs 9.14 x 10? ind. m?2)(見Fig. 10B, C)。這表明緩沖效應可能惠及更廣泛的鈣化生物群。

5. 結論:

向有機質豐富的泥質沉積物中添加貝殼碎屑(碎殼或殼粉)能有效提高孔隙水pH和文石飽和度(Ωaragonite),緩解沉積物酸化。

這種碳酸鹽化學環境的改善對北方硬蛤(Mercenaria mercenaria)的早期生活史階段(從幼蟲到幼貝)產生了顯著的積極影響:

顯著提高了剛結束幼蟲期或即將沉降的幼蛤的存活率。

顯著提高了所有受測幼蛤規格(幼蟲、剛沉降幼蛤、2-3mm, 5-6mm, 7-9mm幼蛤)的生長速率。

顯著提高了幼蛤(2mm和5mm)的潛沙行為比例。

細顆粒的牡蠣殼粉(cultch, ~250μm)通常比粗顆粒碎殼(~0.5 cm)表現出更一致的緩沖效果,可能與更大的比表面積有關。

野外實驗驗證了實驗室結果,貝殼緩沖顯著促進了移植幼蛤的生長。

貝殼緩沖還可能增加其他鈣化底棲生物(如寶石蛤和有孔蟲)在泥質區域的招募密度,有益于底棲生物多樣性。

總體而言,向泥質沉積物添加廢棄貝殼是一種簡單、有效的生境修復策略,可通過改善碳酸鹽化學條件,促進硬蛤等具有重要生態和經濟價值的鈣化底棲生物的定居、生長和存活,有助于恢復衰退的貝類種群。

6. Unisense電極測量數據的詳細解讀與研究意義:

本研究在2-D pH時間序列實驗(第2.2節)和實驗室潛沙行為實驗(第2.3節)中使用了丹麥Unisense微電極(具體型號:Unisense Field Microsensor Multimeter配合pH微電極)。

測量內容與精度:Unisense微電極用于直接插入沉積物(約1.5 cm深度)進行高精度、高空間分辨率的pH測量(Fig. 3B, Fig. 4A,D)。它通過NIST標準緩沖液校準,提供可靠的絕對pH值。在2-D實驗中,其測量結果用于驗證和補充光學位移傳感器(Optode)獲取的二維pH分布數據。

研究意義:

1. 高分辨率與準確性:Unisense微電極提供了沉積物特定深度點(如關鍵的幼貝棲息層~1.5 cm)的精確pH值。這對于驗證光學位移傳感器(可能存在檢測下限~6.4的限制)在酸度較高區域的測量準確性至關重要(如Fig. 3B顯示對照區平均pH=6.89,Optode圖像顯示部分區域<6.4)。其測量結果是計算文石飽和度(Ωaragonite)的關鍵輸入參數(Fig. 3C)。

2. 量化緩沖效應強度:在潛沙實驗(Fig. 4A,D)和2-D實驗(Fig. 3B)中,Unisense電極清晰量化了貝殼添加(尤其是cultch)對沉積物酸度的緩沖強度。例如,潛沙實驗中5mm幼蛤組,cultch處理pH=7.61顯著高于對照6.98(ΔpH +0.63),直接證明了貝殼溶解的中和能力。這種點位的精確測量是得出“貝殼緩沖顯著改善沉積物化學”這一核心結論的基石數據之一。

3. 關聯生物響應:通過將Unisense測得的精確pH(及由此計算的Ω)與同一實驗單元(如潛沙實驗容器、2D實驗的Optocosm)中觀察到的幼蛤生長、存活和潛沙行為數據進行關聯分析,研究能夠建立沉積物酸度(pH/Ω)與幼蛤生理(生長、存活)和行為(潛沙)之間的直接因果關系。例如,測得pH/Ω高的組,幼蛤生長更快、埋藏更多。

4. 時間序列監測(潛沙實驗):在為期5周的潛沙實驗中,Unisense電極在每次更換沉積物/水后(但放回幼蛤前)進行測量(Fig. 4A,D)。這提供了時間序列數據,證明了貝殼緩沖效果在整個實驗期間的持續性,而非僅僅是終點效應。

5. 方法互補:在2-D實驗中,Unisense電極提供了關鍵深度的精確“點”數據,而光學位移傳感器提供了“面”(二維空間分布)數據,兩者結合全面刻畫了貝殼緩沖對沉積物pH三維結構的影響(Fig. 1, Fig. 2),揭示了cultch處理能消除近界面pH最小值并降低垂直變異的優勢。

總結:丹麥Unisense微電極在本研究中扮演了提供高精度、高空間分辨率(點位)pH測量的關鍵角色。其數據直接、準確地量化了貝殼緩沖對沉積物酸度的改善程度(ΔpH, ΔΩ),并作為核心環境參數,與幼蛤的生物學響應指標(生長、存活、行為)建立了可靠的因果關系,是論證貝殼緩沖策略有效性的核心技術支撐之一。其在高酸度區域的精確測量能力補充了光學位移傳感器的潛在局限,其時間序列測量證實了緩沖效果的持續性。