熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

High-resolution characteristics and mechanisms of endogenous phosphorus migration and transformation impacted by algal blooms decomposition

藻華分解對內(nèi)源磷遷移轉(zhuǎn)化機(jī)制的高分辨率特征研究

來源:Science of the Total Environment, 820 (2022) 152907

《環(huán)境科學(xué)與技術(shù)總刊》第820卷,2022年,文章編號152907

摘要內(nèi)容

摘要指出:富營養(yǎng)化淡水沉積物在藻華期間會積累極高濃度的磷(P),但藻華分解后缺氧沉積物中活性磷的生成機(jī)制尚不明確。研究通過微宇宙實驗,結(jié)合薄膜擴(kuò)散梯度技術(shù)(DGT)、高分辨率透析技術(shù)和16S rRNA擴(kuò)增子測序,揭示了藻華分解如何增強(qiáng)內(nèi)源磷釋放。研究發(fā)現(xiàn):

藻華分解促進(jìn)微生物鐵(Fe)和錳(Mn)還原;

鐵錳氧化物的還原性溶解導(dǎo)致活性磷釋放;

沉積物-水界面(SWI)的磷擴(kuò)散通量可歸因于藻華分解。

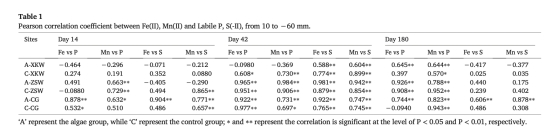

研究強(qiáng)調(diào)內(nèi)源磷釋放受鐵錳比值調(diào)控:當(dāng)Fe(II):Mn(II) < 0.47時主要由錳控制,> 0.63時由鐵錳共同控制。

研究目的

揭示藻華分解過程中沉積物內(nèi)源磷的遷移轉(zhuǎn)化機(jī)制,量化其對不同湖區(qū)磷循環(huán)的影響,為富營養(yǎng)化湖泊治理提供理論依據(jù)。

研究思路

實驗設(shè)計:

采集太湖藻型區(qū)(ZSW)、蘆葦區(qū)(CG)和草型區(qū)(XKW)的沉積物柱樣;

在環(huán)形水槽中添加藻華生物量模擬分解過程(實驗組),以未添加藻華為對照組;

設(shè)置14天、42天、180天三個觀測時間點。

技術(shù)手段:

微電極原位測量溶解氧(DO)、pH、氧化還原電位(ORP);

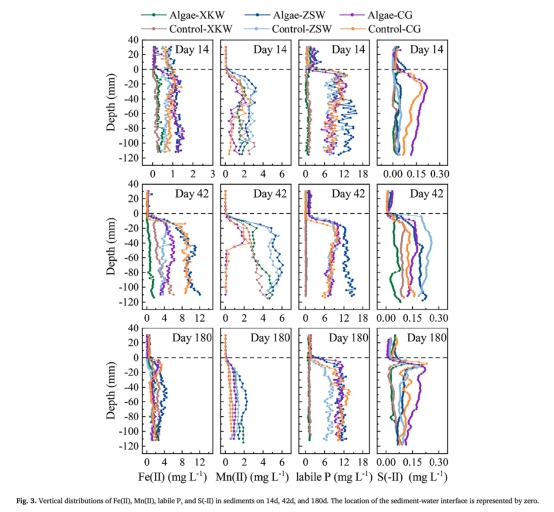

DGT技術(shù)同步獲取活性磷、Fe(II)、S(-II)的高分辨率分布(圖3);

HR-Peeper測定溶解錳(Mn(II))和溶解有機(jī)質(zhì)(DOM)(圖3);

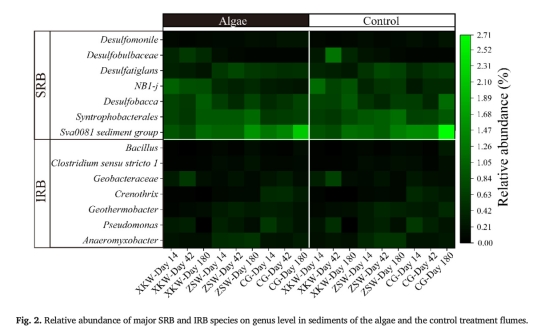

16S rRNA測序分析微生物群落(圖2)。

數(shù)據(jù)分析:

結(jié)合理化參數(shù)、元素分布和微生物群落,解析藻華分解對磷釋放的驅(qū)動機(jī)制;

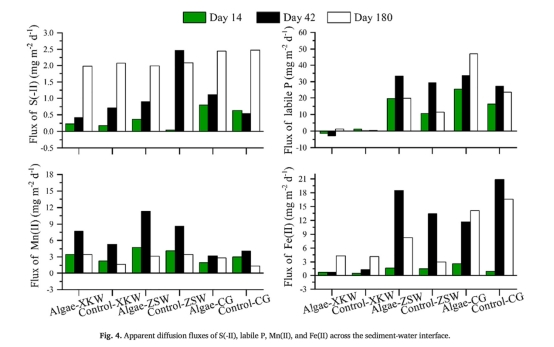

計算沉積物-水界面的磷擴(kuò)散通量(圖4)。

測量數(shù)據(jù)及研究意義

理化參數(shù)(DO、pH、ORP):

數(shù)據(jù)來源:丹麥Unisense微電極;

意義:藻華分解導(dǎo)致DO穿透深度從5 mm降至2.5 mm,pH降低,揭示缺氧環(huán)境形成和微生物代謝增強(qiáng),為鐵錳還原創(chuàng)造條件。

微生物群落:

數(shù)據(jù)來源:16S rRNA測序(圖2);

意義:藻華分解降低pH,促進(jìn)鐵還原菌(IRB)豐度增加(IRB與pH呈負(fù)相關(guān)),驅(qū)動鐵錳氧化物還原。

元素分布(活性磷、Fe(II)、Mn(II)、S(-II)):

數(shù)據(jù)來源:DGT(圖3)、HR-Peeper(圖3);

意義:藻華分解顯著提升活性磷、Fe(II)、Mn(II)濃度(表1),證實鐵錳氧化物還原溶解是磷釋放的主因。

擴(kuò)散通量:

數(shù)據(jù)來源:基于Fick定律計算(圖4);

意義:藻型區(qū)(ZSW、CG)磷通量比草型區(qū)(XKW)高14-100%,表明藻華分解加劇內(nèi)源磷負(fù)荷。

結(jié)論

機(jī)制層面:藻華分解通過釋放DOM和降低pH,促進(jìn)微生物鐵錳還原(非硫介導(dǎo)途徑),導(dǎo)致鐵錳氧化物溶解并釋放活性磷。

區(qū)域差異:藻型區(qū)(ZSW、CG)磷擴(kuò)散通量顯著高于草型區(qū)(XKW),后者在藻華分解期間甚至表現(xiàn)為磷匯。

控制因素:活性磷釋放受Fe(II):Mn(II)比值調(diào)控:

比值<0.47時主要由錳控制(如ZSW湖區(qū));

比值>0.63時由鐵錳共同控制(如CG湖區(qū))。

實際意義:藻型區(qū)沉積物成為持續(xù)性內(nèi)源磷污染源,加劇富營養(yǎng)化治理難度。

Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細(xì)解讀

使用丹麥Unisense微電極測量的溶解氧(DO)、pH和氧化還原電位(ORP)數(shù)據(jù)具有以下研究意義:

揭示缺氧環(huán)境形成機(jī)制:

DO穿透深度從5 mm降至2.5 mm,證明藻華分解大幅提升沉積物耗氧率,導(dǎo)致SWI附近形成缺氧區(qū),為鐵錳還原提供必要條件。

闡明微生物代謝驅(qū)動因素:

pH降低(藻組水體均值7.73 vs. 對照組8.22)與IRB豐度顯著負(fù)相關(guān)(r = -0.429, p<0.01),證實藻華分解釋放的有機(jī)酸和CO?降低pH,增強(qiáng)微生物鐵還原活性。

界定氧化還原分帶:

ORP在SWI以下10 mm處驟降至0 mV,明確劃分氧化層(ORP > 0 mV)與還原層(ORP < -10 mV),指示鐵錳還原主要發(fā)生在還原層。

量化環(huán)境參數(shù)動態(tài):

高分辨率數(shù)據(jù)(亞毫米級)捕捉到DO、pH的時空異質(zhì)性,為建立"藻分解-缺氧-鐵錳還原-磷釋放"的因果鏈提供直接證據(jù)。