熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Temporal and spatial variations in benthic nitrogen cycling in a temperate macro-tidal coastal ecosystem: Observation and modeling

溫帶大型潮汐海岸生態(tài)系統(tǒng)中底棲氮循環(huán)的時空變化:觀測與模擬

來源:Continental Shelf Research, 235 (2022) 104649

《大陸架研究》第235卷,2022年,文章編號104649

摘要內(nèi)容

研究通過現(xiàn)場觀測、實驗室測量和反應輸運模型(RTM),探究了法國富營養(yǎng)化溫帶大型潮汐海灣——Vilaine灣(VB)底棲氮(N)循環(huán)的時空變化。基于2015年單站時間序列(6次)和2016年多站空間調(diào)查的數(shù)據(jù)分析表明:

底棲銨(NH??)通量在春季(硅藻水華后)達50 μmol m?2 h?1,夏季降至<10 μmol m?2 h?1;溶解有機氮(DON)通量變化趨勢類似(春季100 μmol m?2 h?1,夏季近零)。

沉積物-水界面(SWI)的有機質(zhì)(OM)礦化以好氧途徑為主(占總礦化率75%),硅藻水華沉降的易分解有機質(zhì)(OM1)主導銨和DON釋放。

硝酸鹽(NO??)通量受上覆水濃度和硝化作用調(diào)控,2016年夏季水華伴隨底層水缺氧(最低96 μM),此時OM礦化轉(zhuǎn)向硫酸鹽還原途徑。

RTM模型成功模擬了溶解無機氮(DIN)通量時空變化,證實沉積物貢獻了河流輸入15-30%的DIN,加劇海灣富營養(yǎng)化風險。

研究目的

闡明Vilaine灣底棲氮循環(huán)的時空動態(tài)機制,量化沉積物對水體營養(yǎng)鹽再生的貢獻,為預測水華誘導的底層水缺氧提供理論依據(jù)。

研究思路

時空觀測設(shè)計:

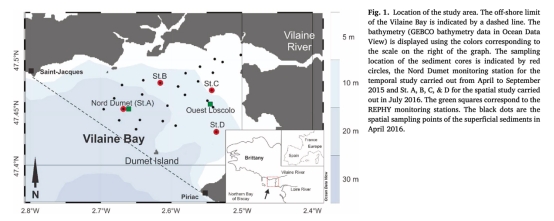

時間序列(2015年4-9月):Nord Dumet(ND)站每月采集沉積物柱樣(圖1),測定孔隙水DIN/DON剖面(圖4)、底棲通量(圖5)及硝化/反硝化速率。

空間調(diào)查(2016年7月):4個站點(圖1)同步測定底棲通量,結(jié)合表層沉積物有機碳(Corg)、總氮(TN)等空間分布。

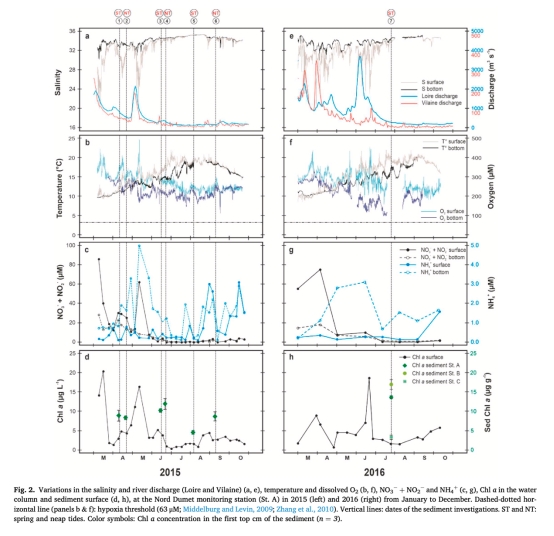

多參數(shù)監(jiān)測:

水體:溫度、鹽度、溶解氧(O?)、營養(yǎng)鹽、葉綠素a(Chl a)(圖2)。

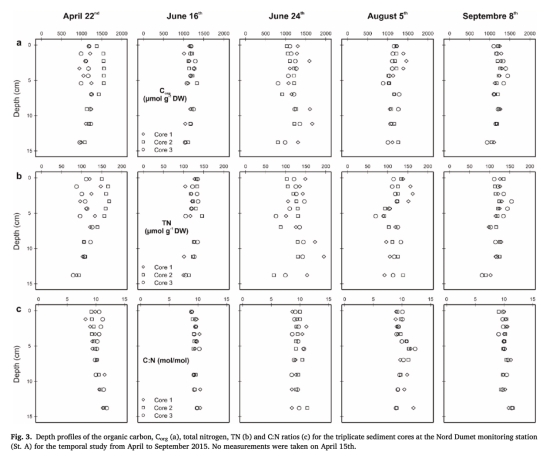

沉積物:粒度、孔隙度、Corg、TN、生物硅(BSi)、Chl a含量(圖3)。

模型模擬:

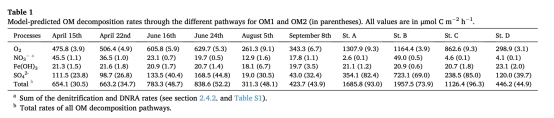

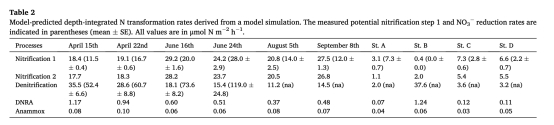

建立反應輸運模型(RTM),模擬OM礦化路徑(表1)及N轉(zhuǎn)化過程(表2),擬合實測通量(圖5)與孔隙水剖面(圖4)。

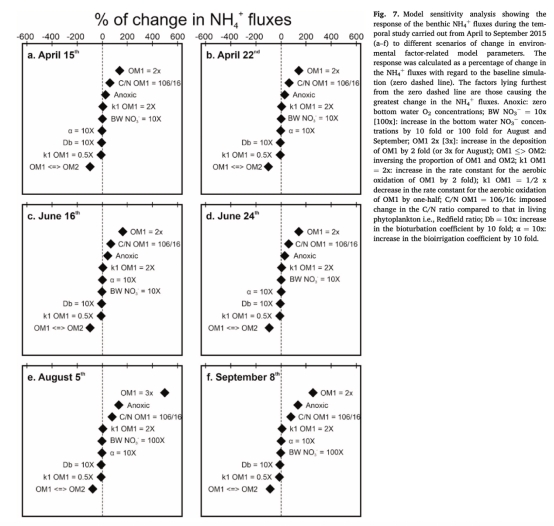

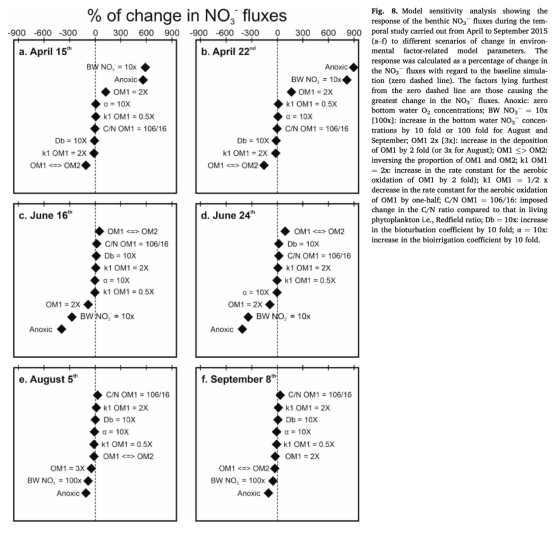

敏感性分析評估關(guān)鍵參數(shù)對通量的影響(圖7,8)。

測量數(shù)據(jù)及研究意義

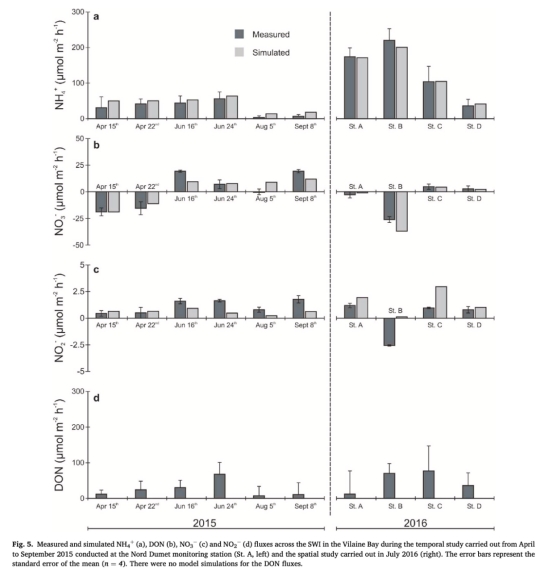

底棲通量(圖5):

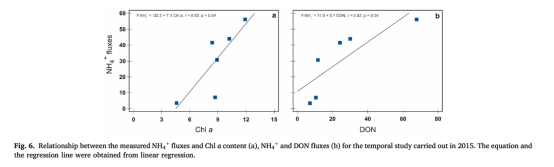

NH??通量與沉積物表層Chl a顯著正相關(guān)(r=0.82, p<0.05),證實硅藻水華驅(qū)動銨釋放(圖6a)。

DON通量占溶解氮通量50%,與NH??通量協(xié)同變化(r=0.82, p<0.05)(圖6b),揭示OM降解中DON釋放的重要性。

NO??通量方向(向沉積物或水體)受上覆水NO??濃度和硝化作用調(diào)控,空間差異反映局部水動力與生物地球化學過程耦合。

意義:首次量化VB灣DON通量貢獻,闡明水華事件對底棲氮形態(tài)輸出的差異化影響。

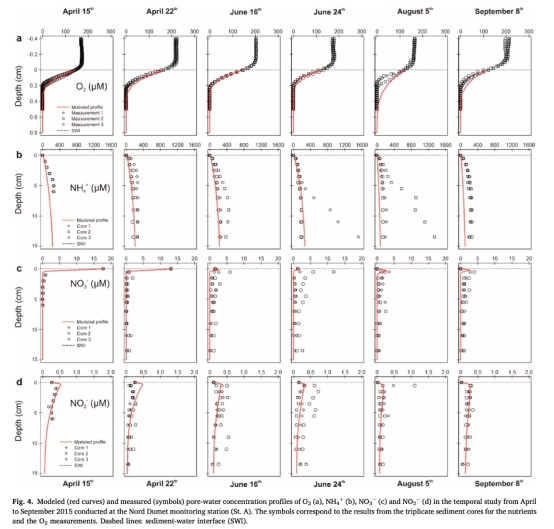

孔隙水剖面(圖4):

O?在沉積物表層2 mm內(nèi)耗竭(圖4a),指示好氧礦化集中在SWI。

NH??在0-5 cm呈正梯度(圖4b),深層濃度穩(wěn)定(~300 μM),反映OM礦化深度分布。

NO??在春季呈負梯度(向沉積物遷移),夏季表層出現(xiàn)峰值(12 μM),與硝化活動匹配。

意義:揭示氧化層厚度及氮遷移路徑,為模型參數(shù)化提供關(guān)鍵約束。

沉積物特性(圖3):

Corg(1.6% DW)和TN(0.2% DW)無顯著時空變化,但BSi和表層Chl a空間異質(zhì)性高,指向西北部為硅藻沉積熱點。

意義:空間分布關(guān)聯(lián)水華沉降模式,解釋底棲通量區(qū)域差異。

硝化/反硝化速率(表2):

潛在硝化速率與實測NH??通量同步變化(6月峰值28.0 μmol N m?2 h?1),受OM礦化驅(qū)動。

反硝化速率受NO??供應限制,與硝化作用耦合。

意義:驗證好氧過程主導氮轉(zhuǎn)化,為模型預測DNRA貢獻率(5%)提供依據(jù)。

結(jié)論

硅藻水華驅(qū)動通量變化:沉降的OM1在SWI快速好氧礦化,釋放大量NH??和DON(春季通量最高),夏季水華可誘發(fā)底層水缺氧。

DON的重要性:占溶解氮通量50%,與NH??協(xié)同釋放,但當前RTM未整合DON循環(huán)。

沉積物對富營養(yǎng)化的貢獻:底棲DIN通量相當于河流輸入量的15-30%,加劇水體營養(yǎng)鹽負荷。

模型預測能力:RTM成功模擬時空通量變化,識別OM輸入量為關(guān)鍵控制因子(圖7),為生態(tài)模型提供參數(shù)化方案。

丹麥Unisense電極測量數(shù)據(jù)的詳細研究意義

使用丹麥Unisense微電極系統(tǒng)(OX500傳感器 + PA2000皮安計 + MM33微操縱器)測量沉積物O?微剖面(圖4a)的核心價值包括:

毫米級分辨率界定氧化層:

實測O?在0-2 mm深度內(nèi)急劇降至檢測限以下(圖4a),精確量化SWI好氧區(qū)厚度(<2 mm),指示OM好氧礦化空間范圍。

技術(shù)優(yōu)勢:非破壞性原位測量避免沉積物擾動,分辨率達亞毫米級,傳統(tǒng)采樣法無法實現(xiàn)。

實時監(jiān)測培養(yǎng)過程:

在底棲通量培養(yǎng)實驗中,持續(xù)監(jiān)測上覆水O?濃度,確保其不低于初始值80%,防止實驗缺氧偏離現(xiàn)場條件。

校準SWI位置:

通過O?濃度梯度突變點(圖4a虛線)視覺判定沉積物-水界面,提高孔隙水采樣深度準確性。

缺氧事件診斷:

2016年7月St. B站底層水O?最低值(96 μM)的測量,直接證實硅藻水華降解誘發(fā)季節(jié)性缺氧,為模型模擬提供關(guān)鍵邊界條件。

總結(jié):該研究通過多尺度數(shù)據(jù)闡明硅藻水華沉降對底棲氮循環(huán)的調(diào)控機制,強調(diào)整合沉積物-水界面過程對預測海岸帶缺氧事件的重要性。