熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Dredging effects on nutrient release of the sediment in the long-term operational free water surface constructed wetland

長期運行的自由水面人工濕地中疏浚對沉積物營養鹽釋放的影響

來源:Journal of Environmental Management, 322 (2022) 116160

《環境管理雜志》第322卷 2022年 文章編號116160

摘要內容

摘要指出,沉積物是自由水面人工濕地(FWS)的關鍵組成部分,疏浚已成為長期管理中的常見措施。本研究通過室內靜態模擬實驗,分析了五年運行期FWS沉積物的理化特性,比較了不同疏浚深度(0 cm、1 cm、10 cm、25 cm)和方法(機械挖掘 vs. 水力沖洗)對水體營養鹽釋放的影響。結果表明,0-10 cm沉積層受有機物和氮嚴重污染,表層形成的邊界層(0-1 cm)可抑制營養鹽釋放;25 cm疏浚深度為最優選擇,機械挖掘法因殘留沉積物少且含水率低,對水質改善效果更佳。

研究目的

探究長期運行的FWS沉積物污染特征,確定最優疏浚深度和方法,以抑制營養鹽釋放并提升濕地水質凈化功能。

研究思路

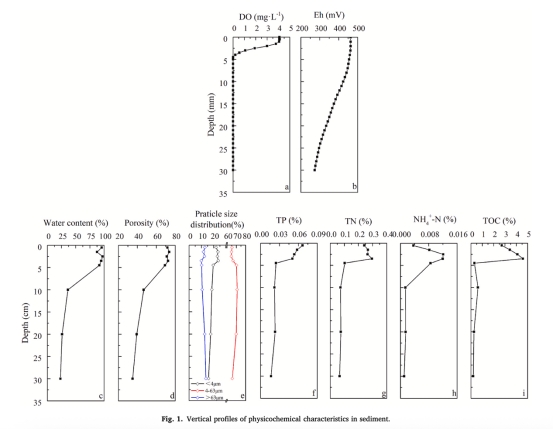

沉積物特性分析:采集五年運行期FWS沉積物巖芯(0-35 cm),分層測定理化指標(圖1)。

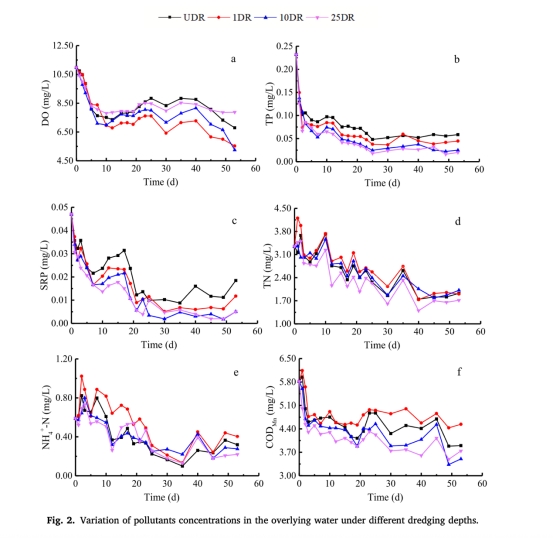

疏浚深度模擬:設計4組處理(未疏浚、疏浚1 cm、10 cm、25 cm),添加原水進行55天靜態培養,監測上覆水營養鹽濃度變化(圖2)。

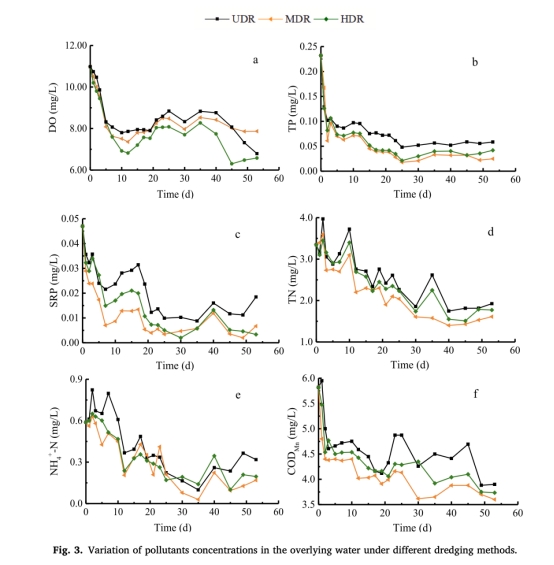

疏浚方法比較:對比機械挖掘法(MDR)與水力沖洗法(HDR)的現場疏浚效果,分析疏浚后沉積物特性及營養鹽擴散通量(圖3)。

數據驗證:結合擴散通量計算、統計檢驗(t檢驗、Pearson相關性)評估疏浚效果。

測量數據及研究意義

沉積物剖面數據(圖1)

數據內容:DO、Eh、pH、粒徑分布、TP、TN、NH??-N、TOC的垂向分布。

研究意義:揭示0-10 cm為污染核心層(TOC>3.02%, TN>0.23%),邊界層(0-1 cm)具高Eh(氧化性)和低營養鹽含量,證實其擴散屏障作用。

疏浚深度影響數據(圖2)

數據內容:不同疏浚深度下上覆水TP、SRP、TN、NH??-N、CODMn濃度變化。

研究意義:25 cm疏浚深度顯著降低營養鹽擴散通量(TP↓31.8%、TN↓30.7%),因徹底移除污染層;疏浚1 cm反而增加NH??-N釋放(邊界層破壞導致+0.07 mg/m2/d)。

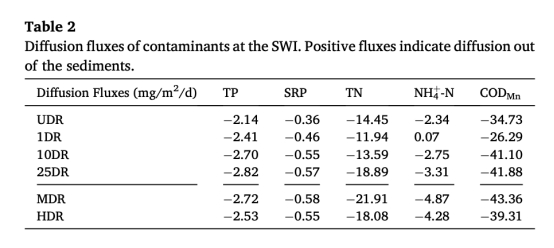

疏浚方法數據(圖3、表2)

數據內容:機械挖掘(MDR)與水力沖洗(HDR)后上覆水營養鹽濃度及擴散通量。

研究意義:MDR的沉積物含水率低(壓實度高),殘留少,營養鹽通量降幅更大(TP通量比HDR低27.1%),適合植物密集的淺水濕地。

結論

污染特征:0-10 cm沉積層受有機質和氮重度污染,邊界層(0-1 cm)抑制營養鹽擴散。

最優疏浚深度:25 cm深度可最大程度降低營養鹽釋放(TP通量↓31.8%,TN通量↓30.7%)。

最優疏浚方法:機械挖掘法優于水力沖洗法,因殘留沉積物少且含水率低,更利于水質穩定。

Unisense電極數據的核心意義

通過丹麥Unisense微電極系統測定的沉積物DO、Eh、pH微剖面(圖1a-c)是揭示邊界層形成與擴散抑制機制的關鍵:

量化氧化還原梯度:Eh剖面顯示邊界層Eh急劇下降(斜率3.2→0.1),明確其強氧化特性(抑制還原態營養鹽擴散)。

驗證氧滲透深度:DO剖面測得5 mm氧滲透深度(高于同類水體),解釋濕地淺水條件(0.4 m)促進好氧層形成。

關聯釋放動力學:邊界層高Eh與低NH??-N含量顯著負相關(r=-0.781),證實其通過吸附和氧化作用阻控營養鹽釋放。

指導疏浚實踐:電極數據明確邊界層位置(0-1 cm),疏浚時需保留該層或徹底移除污染層(>10 cm),為25 cm疏浚深度選擇提供科學依據。