熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The role of humic substances in sediment phosphorus release in northern lakes

腐殖質在北方湖泊沉積物磷釋放中的作用

來源:Science of the Total Environment, Volume 833, 2022, Article 155257

《環境科學與技術》,第833卷,2022年,文章編號155257

摘要內容:

該研究探討了北方有色湖泊中溶解有機碳(DOC)對沉積物磷(P)釋放的影響。通過實驗和數據分析,發現腐殖質(主要成分為腐殖酸和富里酸)會抑制沉積物中鐵結合磷(Fe-P)的釋放。這一機制主要通過腐殖質與鐵形成復合物,阻礙磷的溶解擴散實現。研究還指出,隨著湖泊“褐變”(browning)加劇,內部磷負荷可能因腐殖質的抑制作用而降低,但實際生態效應受多種因素調控。

研究目的:

闡明腐殖質在北方湖泊沉積物磷釋放中的作用機制,評估其對湖泊內部磷負荷和初級生產力的潛在影響。

研究思路:

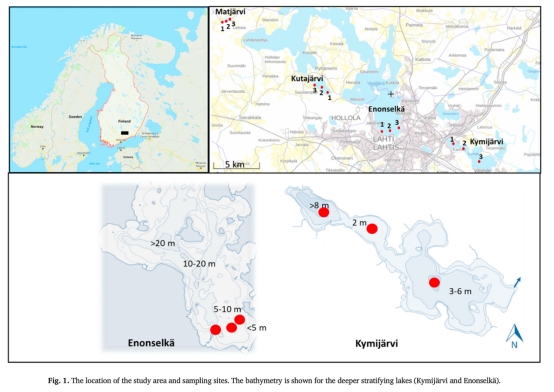

實驗分析:選取4個不同水色(腐殖質濃度梯度)的芬蘭湖泊,測量沉積物孔隙水可溶性活性磷(SRP)、溶解鐵(DFe)、氧化還原電位、沉積物磷形態(Fe-P、Ca-P、有機磷等)及有機質含量(LOI),計算磷擴散通量(DF)。

擴展驗證:整合更大范圍的北方湖泊(芬蘭監測數據及文獻數據),分析溶解有機碳(DOC)、水色度、沉積物總磷(TPsed)、LOI與沉積物磷釋放速率(RR)的關系。

模型驗證:應用Nürnberg (1988)模型(RR_pred = 4.78 + 2.75 TP_sed - 0.177 LOI)預測磷釋放率,并與實測值對比。

測量數據及意義(數據來源標注):

氧化還原電位(使用丹麥Unisense RD100微電極測量):

數據來源:方法章節(2.2節)及結果(3.1節)提及,圖示見SM Fig.1。

研究意義:定量表征沉積物-水界面的氧化狀態(>200 mV表示氧化條件,<200 mV表示還原條件),是判斷Fe-P是否能釋放的關鍵指標(還原條件下Fe3?還原為Fe2?導致結合P溶解)。

具體發現:深水區(Enonselka, Kymij?rvi)沉積物表面電位低(缺氧),孔隙水SRP和DFe濃度高;淺水富腐殖質湖(Matj?rvi, Kuttaj?rvi)沉積物表面維持高電位(富氧),DF為負值(沉積物吸附磷)。

孔隙水SRP和DFe濃度(Rhizon采樣器獲取):

數據來源:方法章節(2.2節),結果(3.1節)及圖示見SM Fig.2。

研究意義:直接反映沉積物中可釋放磷和協同遷移鐵的動態,是計算擴散通量(DF)的基礎。

具體發現:SRP與DFe顯著正相關(r=0.534, p<0.001),支持Fe-P還原釋放機制;深水缺氧區濃度高于淺水富氧區。

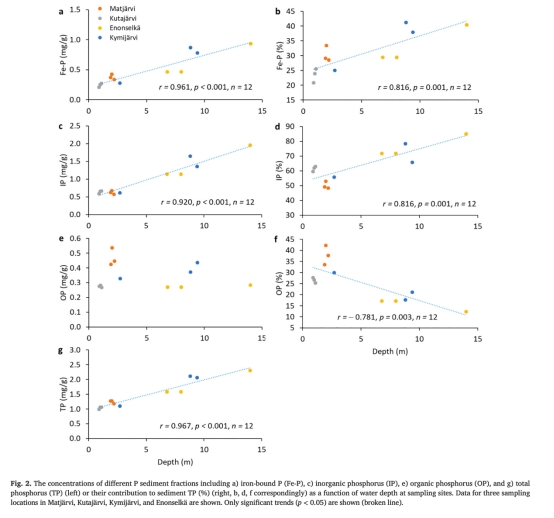

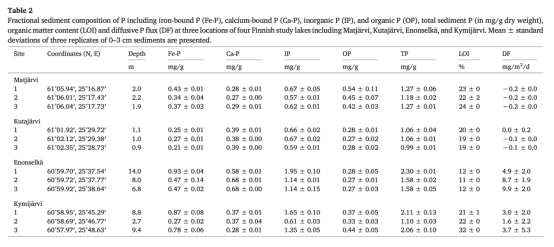

沉積物磷形態(Fe-P, Ca-P, IP, OP)及LOI:

數據來源:方法(2.2節),數據匯總于表2(Table 2)。

研究意義:揭示沉積物中磷的結合形態和有機質含量,用于解釋磷釋放潛力及構建預測模型。

具體發現:Fe-P濃度和占比隨采樣點水深增加而顯著增加;富腐殖質湖(高DOC)Fe-P濃度較低;LOI與Fe-P/Ca-P比值正相關;OP占比與水深負相關。

磷擴散通量(DF):

數據來源:通過Fick定律計算,結果匯總于表2(Table 2)。

研究意義:實驗測定的磷釋放速率。

具體發現:Enonselka最高(7.83±2.85 mg/m2/d),Kymij?rvi次之(2.77±3.17 mg/m2/d),富腐殖質湖Matj?rvi和Kuttaj?rvi為負值(-0.24±0.01, -0.11±0.01 mg/m2/d)。

大尺度數據集(DOC, 水色度, TP, Chl a, TP_sed, LOI, RR):

數據來源:方法(2.4節),數據見SM Table 2。

研究意義:驗證腐殖質(以DOC和水色度表征)對磷釋放速率(RR)的影響在更廣泛湖泊中是否成立。

具體發現:DOC與水色度強正相關(r=0.852);DOC與RR顯著負相關(r=-0.372);LOI與RR顯著負相關(r=-0.714);TP_sed與RR顯著正相關(r=0.479)。

結論:

經典機制確認:孔隙水SRP與DFe顯著正相關,Fe-P對擴散通量(DF)有顯著正向作用,支持了沉積物磷釋放的氧化還原依賴機制(Fe-P還原釋放)。

腐殖質的抑制作用:高DOC(腐殖質豐富)的湖泊(Matj?rvi, Kuttaj?rvi)沉積物Fe-P含量低且DF為負值;大尺度分析顯示DOC和LOI均與RR顯著負相關。腐殖質通過與Fe3?-磷酸鹽形成穩定復合物,抑制了Fe-P的釋放。

預測模型:多變量逐步回歸分析選擇TP_sed(正向)和LOI(負向)作為RR的最佳預測因子(RR_pred = 5.76 * (1.28^TP_sed) / (1.03^LOI) - 1),與Nürnberg (1988)模型一致,但模型預測值(RR_pred)普遍高于觀測值。

生態意義復雜性:腐殖質抑制磷釋放可能降低內部磷負荷及初級生產力,但實際影響復雜。高DOC常伴隨高TP和Chl a(“混濁湖泊”現象),表明初級生產力還受營養輸入、光照條件、浮游植物群落適應等多種因素調控。氣候變化(如變暖、降水模式改變)通過影響DOC輸入、熱分層和缺氧程度,使內部磷負荷對褐變的響應存在不確定性。

丹麥Unisense電極測量數據的詳細研究意義:

高分辨率氧化狀態監測:Unisense RD100微電極可在毫米尺度上(1mm步長)精確測量沉積物表層(0-3 cm)的氧化還原電位(Eh),并將其轉換為標準氫電極電位(20°C)。這種高分辨率空間數據是理解沉積物微環境化學梯度的關鍵。

界定磷釋放的臨界閾值:測量結果(SM Fig.1)清晰顯示,在淺水富腐殖質湖(Matj?rvi, Kuttaj?rvi),沉積物-水界面Eh遠高于Fe-P釋放的臨界值(約200 mV),表明氧化條件占主導,抑制了Fe3?的還原和磷的釋放。而在深水缺氧湖(Enonselka, Kymij?rvi),沉積物表層Eh顯著降低(低于或接近200 mV),創造了有利于Fe-P還原溶解的條件。

解釋孔隙水化學與擴散通量:Eh數據與孔隙水SRP/DFe濃度(SM Fig.2)和計算的擴散通量(DF)(表2)高度吻合。低Eh對應高SRP/DFe濃度和高DF值(如Enonselka站點2,3),高Eh對應低濃度和負DF(富腐殖質湖)。這直接證明了氧化還原狀態是控制Fe-P釋放及后續磷向上覆水擴散的核心物理化學開關。

評估管理措施效果:在受人工增氧處理的深水站點(如Enonselka站點1),Eh測量有助于評估增氧對維持沉積物表面氧化狀態、從而抑制磷釋放的實際效果(盡管該研究指出增氧也可能通過促進有機質沉降增加長期Fe-P積累)。

總之,Unisense電極提供的高精度、高空間分辨率氧化還原電位數據,是實證沉積物磷釋放的氧化還原依賴機制、量化腐殖質抑制效應(通過維持高Eh)、以及理解不同湖泊/區域磷釋放差異性的不可或缺的直接證據。