熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Multiple Groups of Methanotrophic Bacteria Mediate Methane Oxidation in Anoxic Lake Sediments

多組甲烷氧化細菌介導缺氧湖泊沉積物中的甲烷氧化

來源:Frontiers in Microbiology, Volume 13, 2022, Article 864630

《微生物學前沿》第13卷,2022年發表,文章編號864630

摘要內容

本研究通過放射性同位素標記(1?CH?和13CH?)和分子生物學技術,揭示瑞士Sempach湖缺氧沉積物中的甲烷氧化(AOM)由傳統好氧甲烷氧化細菌(MOB)主導,而非典型厭氧甲烷氧化菌(ANME)。盡管檢測到高AOM速率(表層沉積物達68.0 nmol cm?3 d?1),但硫酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽、鐵/錳氧化物等電子受體均未刺激AOM(圖2-3)。添加氧氣后甲烷氧化速率提升10倍(圖3G),脂質生物標志物(如C16:1ω7、C16:1ω5)和16S rRNA測序證實γ-變形菌綱(Methylobacter、Crenothrix)和α-變形菌綱(Methylocystis)在缺氧條件下仍能同化甲烷,但同化速率比有氧條件低一個數量級(圖4)。

研究目的

探究缺氧湖泊沉積物中甲烷氧化的微生物驅動機制及電子受體需求,解析傳統好氧甲烷氧化細菌在缺氧環境中的代謝適應性。

研究思路

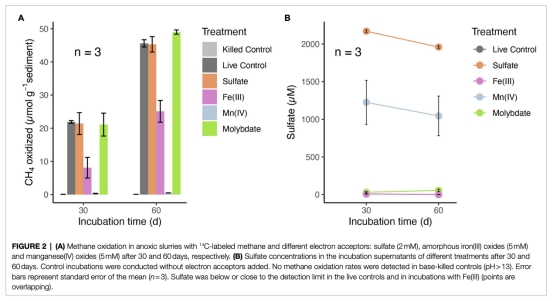

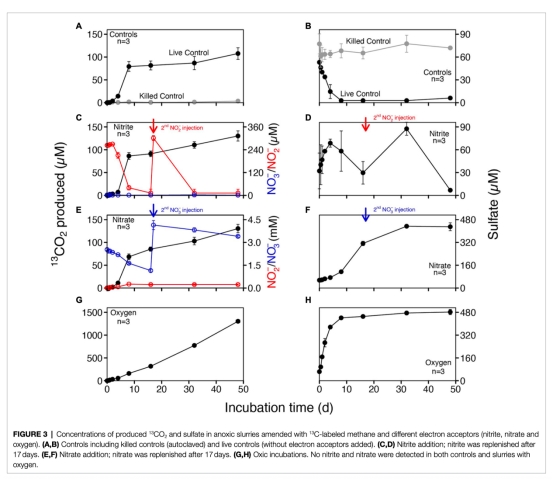

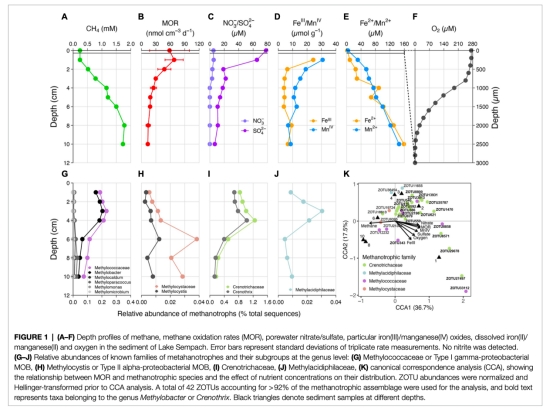

原位觀測:測定Sempach湖沉積物孔隙水地球化學剖面(甲烷、硫酸鹽、鐵/錳形態等,圖1A-E),結合1?CH?標記量化AOM速率垂向分布(圖1B)。

電子受體驗證:通過底物添加實驗(硫酸鹽、硝酸鹽/亞硝酸鹽、鐵/錳氧化物),評估其對AOM的刺激作用(圖2-3)。

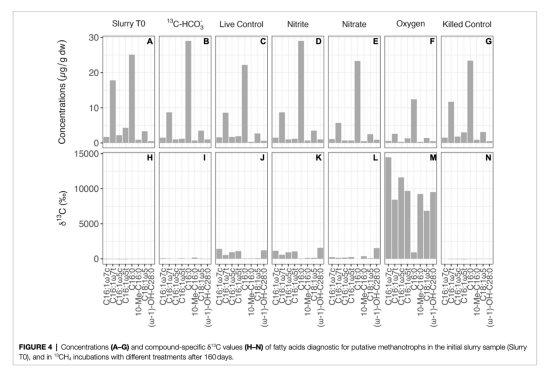

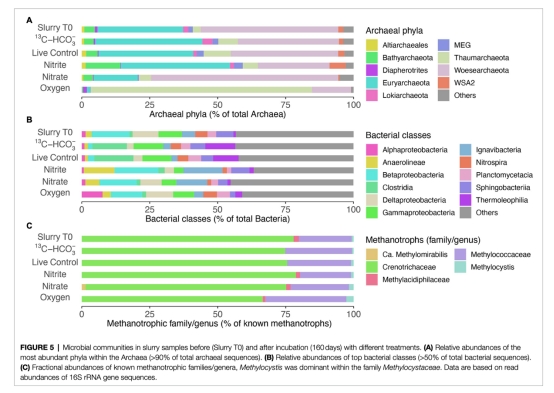

微生物機制:利用13CH?標記的脂質穩定同位素探測(圖4)和16S rRNA測序(圖5),鑒定活躍甲烷氧化菌及其碳同化能力。

測量數據、來源及意義

3.1 地球化學剖面(圖1A-F)

來源:圖1A(甲烷濃度)、圖1C(硫酸鹽/硝酸鹽)、圖1D-E(鐵/錳形態)、圖1F(氧氣滲透深度)

意義:揭示甲烷氧化熱點位于沉積物表層(0-2 cm),與氧氣耗盡區(<3 mm)重疊;鐵/錳氧化物和硝酸鹽在表層富集,但未驅動AOM速率提升。

3.2 AOM速率響應(圖2-3)

來源:圖2A(1?CH?實驗中電子受體添加效果)、圖3(13CH?實驗中NO?/O?添加對13CO?產量的影響)

意義:證實硫酸鹽(圖2A)、硝酸鹽/亞硝酸鹽(圖3C-F)及金屬氧化物(圖2A)均未顯著促進AOM;氧氣添加使13CO?產量激增10倍(圖3G),凸顯好氧途徑的高效性。

3.3 微生物群落與碳同化(圖4-5)

來源:圖4(脂質生物標志物δ13C值)、圖5(16S rRNA測序顯示的菌群組成)

意義:脂質標記(C16:1ω7等)證明γ-MOB和α-MOB在缺氧條件下同化甲烷(δ13C > 500‰,圖4A-H);16S測序顯示Crenothrix(34.1%)和Methylobacter(27.6%)為優勢甲烷氧化菌(圖5C),且在氧氣添加后豐度變化顯著。

結論

4.1 Sempach湖沉積物AOM由傳統好氧MOB(Crenothrix、Methylobacter、Methylocystis)主導,而非ANME或NC10菌,電子受體非限制因素。

4.2 缺氧條件下MOB通過未知機制維持甲烷氧化(可能依賴有機物氧化),但碳同化速率(<0.1 μmol g?1 d?1)遠低于有氧條件(>1 μmol g?1 d?1)。

4.3 MOB的代謝靈活性(好氧/缺氧切換)對湖泊甲烷排放抑制具有生態意義。

Unisense電極數據的詳細研究意義

使用丹麥Unisense微電極(Clark型氧傳感器)測量的氧氣滲透深度數據(圖1F)是解析甲烷氧化微環境的關鍵:

高分辨率邊界界定:微米級分辨率(未注明具體精度,但典型Clark電極達10 μm)精準定位氧氣耗盡深度(3 mm),揭示AOM活躍區緊鄰缺氧-有氧過渡帶,排除"隱性好氧"機制。

過程關聯性:結合AOM速率峰值分布(圖1B),證實盡管氧氣在3 mm處耗盡,MOB仍能在缺氧區氧化甲烷,支持其厭氧代謝能力。

實驗設計指導:氧氣耗竭數據為缺氧孵育實驗(圖2-3)提供理論依據,確保添加電子受體時系統嚴格缺氧。