熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Is Oxygenation Related to the Decomposition of Organic Matter in Cryoconite Holes?

氧合作用與冰塵孔中有機質分解有關嗎?

來源:Ecosystems (2022) 25: 1510–1521

《生態系統》,第25卷 2022年,頁碼 1510–1521

摘要內容

摘要探討了冰川表面沉積物(cryoconite)中氧合作用對有機質分解的影響。通過采集北極和歐洲大陸五個冰川的樣品,實驗模擬了靜置(stagnant)和機械混合(mechanically mixed)條件(模仿融水攪動),測量了氧垂直分布和有機質含量變化。結果發現:

光照下所有樣品均出現厭氧區,深度因冰川來源而異(北極冰川3100μm vs. 阿爾卑斯冰川1500μm);

有機質含量在冰川間差異顯著(6.11%-16.36%);

機械混合對有機質分解的影響因地而異(Forni冰川顯著降低,Longyearbreen趨勢類似但不顯著,Ebenferner無差異)。

研究目的

探究冰塵孔沉積物中氧合作用(模擬冰川融水攪動)是否促進有機質分解,并分析厭氧區形成機制及其對冰川生態系統生產力的影響。

研究思路

雙實驗設計:

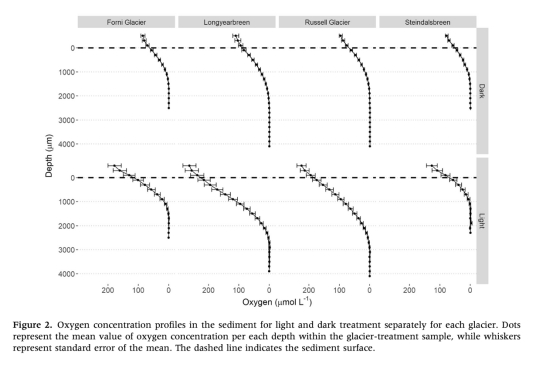

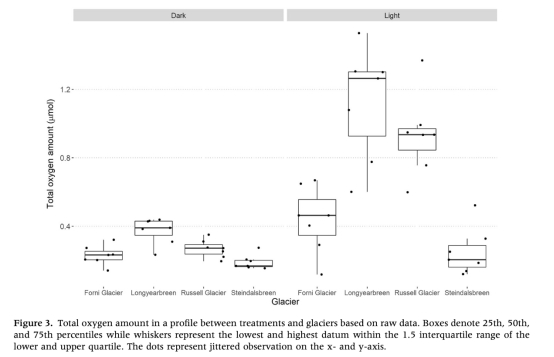

光照實驗:對比四冰川樣品在光照/黑暗下的氧剖面(圖2、3)和光養生物量(表1)。

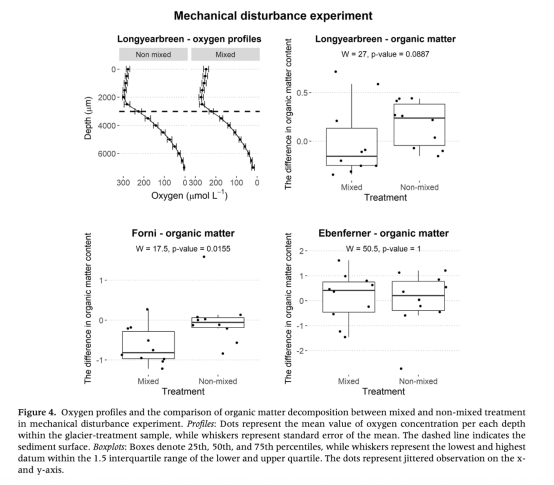

機械擾動實驗:三冰川樣品分混合組(每日攪動+通氣)和靜置組,培養8周后比較有機質變化(圖4)。

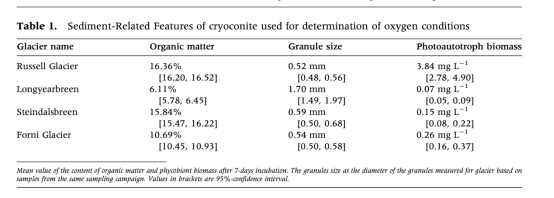

多指標關聯:結合氧分布深度、有機質含量、顆粒大小(表1)和微生物群落組成,分析區域差異的驅動因素。

測量數據及研究意義

氧垂直剖面(圖2, 3, 4):

數據:使用丹麥Unisense微電極(精度200μm)測量沉積物不同深度氧濃度(μmol L?1),計算總氧量和厭氧區深度。

意義:揭示毫米尺度氧化還原分層,證明厭氧區普遍存在且深度與冰川類型相關(北極>阿爾卑斯),為微生物空間分異(光養/異養)提供直接證據。

有機質含量(圖4, 表1):

數據:燃燒法測定初始與實驗后有機質百分比變化。

意義:驗證氧合作用對分解的影響具地域依賴性(如Forni冰川混合組分解顯著增強),表明有機質化學組成或微生物群落調控分解效率。

顆粒尺寸與光養生物量(表1):

數據:顯微測量顆粒直徑,生物量基于優勢種細胞體積計算。

意義:解釋氧剖面差異(如Longyearbreen大顆粒導致深層厭氧),關聯微生物功能(如GrIS高生物量支撐強氧消耗)。

結論

厭氧區普遍性:所有冰川光照樣品均形成厭氧層(深度1500–3100μm),印證冰塵孔是氧化還原微環境熱點。

氧合作用效應地域化:機械混合僅顯著促進Forni冰川有機質分解,說明氧氣可利用性受沉積物特性(如顆粒結構、有機質組分)和微生物適應力調控。

微生物適應性:混合組氧總量未顯著升高(圖4),表明微生物能快速響應擾動,支持"冰川群落具代謝可塑性"假說。

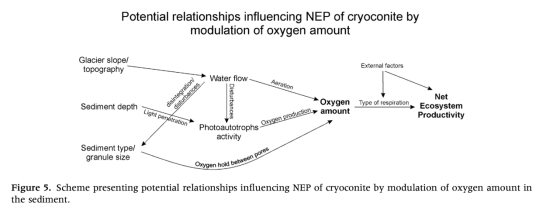

系統復雜性:冰塵孔作為"簡單模型系統",實際包含多因素互作(圖5),未來需結合水文與微生物功能深化碳循環認知。

Unisense電極數據的詳細研究意義

丹麥Unisense微電極(Clark型)的高分辨率測量(200μm間距)實現了三項突破:

量化毫米級生物地球化學梯度:首次精確刻畫冰塵孔沉積物中氧的垂直分布(圖2),證明光照下光合產氧與呼吸耗氧的平衡深度因冰川而異,為理解微生物生態位分異(如藍藻表棲/異養菌深棲)提供實證。

揭示擾動響應的瞬時性:機械擾動實驗(圖4)中,混合組未顯著提升氧總量,結合厭氧區快速形成(Poniecka et al. 2018文獻佐證),表明微生物能迅速重建氧化還原平衡,突顯其對動態環境的適應策略。

支撐區域差異機制解析:氧剖面深度與顆粒尺寸(表1)、光養生物量呈負相關(如北極冰川大顆粒導致深厭氧區),直接關聯物理結構-微生物活動-元素循環,深化"冰川特征調控分解效率"的認識(圖5)。