熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Intertidal microphytobenthic primary production and net metabolism of a tropical estuary

熱帶河口潮間帶小底棲植物初級生產和凈代謝

來源:Marine Environmental Research 202 (2024) 106741

1. 摘要核心內容

本研究首次量化了哥斯達黎加尼科亞灣(全球高生產力河口之一)潮間帶微型底棲藻類(Microphytobenthos, MPB)的初級生產力和凈代謝。通過沉積物柱采樣、原位氧微電極測量和遙感技術,發現:

MPB生物量:葉綠素a(Chla)濃度0.45–7.45 μg cm?2,雨季顯著高于旱季(與降雨正相關)。

初級生產力:凈初級生產(P<sub>N</sub>)達0.8–8.6 mmol O? m?2 h?1,潮位越高生產力越強。

碳貢獻:潮灘MPB日均凈碳固定量(29.4±19.3 mmol C m?2 d?1)相當于Tempisque河輸入的總有機碳量,凸顯其在河口碳循環中的關鍵作用。

環境驅動:降雨和潮位是MPB空間分布和季節動態的主控因子,光照強度則呈負效應。

2. 研究目的

填補知識空白:熱帶潮灘占全球潮灘55%,但MPB研究集中于溫帶系統,本研究首次量化熱帶河口MPB的生態貢獻。

解析環境調控:揭示降雨、光照、潮位對MPB生物量和生產力的影響機制。

評估碳匯功能:量化MPB碳固定量,對比其與河流輸入及浮游植物的相對貢獻。

3. 研究思路

采用 “多尺度觀測→環境關聯→碳通量整合” 策略:

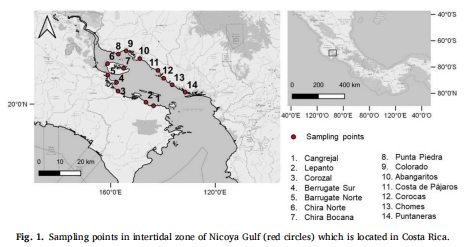

空間采樣:14個潮灘站點(圖1),覆蓋河口梯度(2013–2014雨季/旱季)。

核心測量:

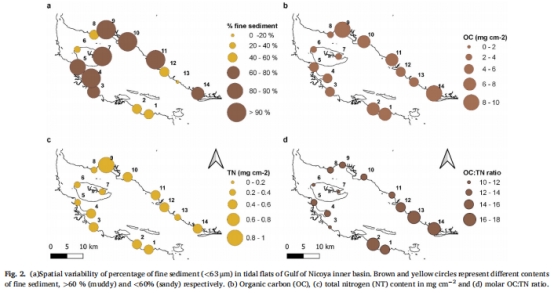

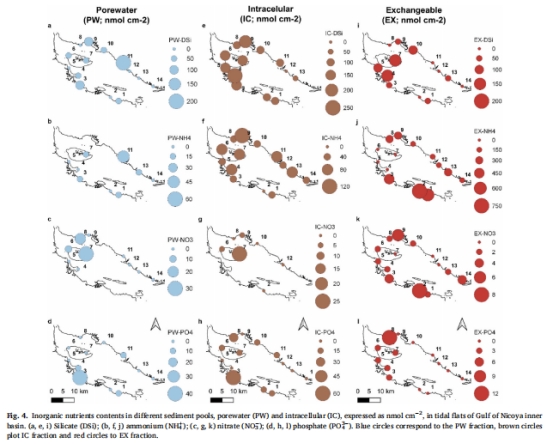

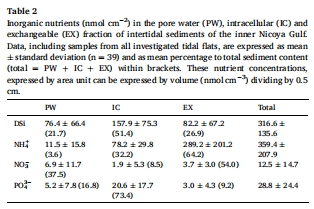

沉積物特性:粒度、有機碳(OC)、總氮(TN)、營養鹽形態(圖2-4,表2)。

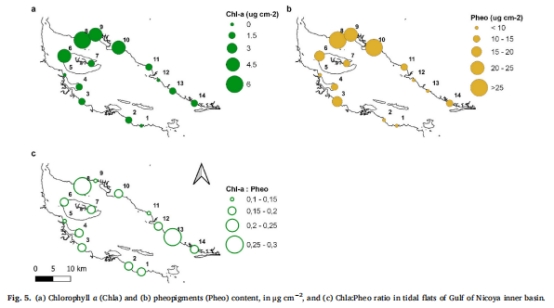

MPB生物量:Chla及脫鎂葉綠素(Pheo)作為生物量指標(圖5)。

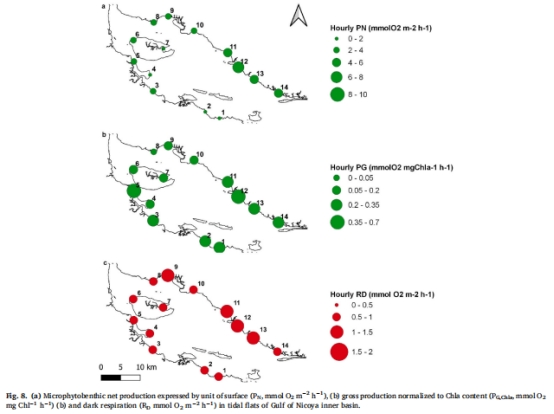

生產力與代謝:Unisense O?微電極測量凈生產(P<sub>N</sub>)和暗呼吸(R<sub>D</sub>)(圖8)。

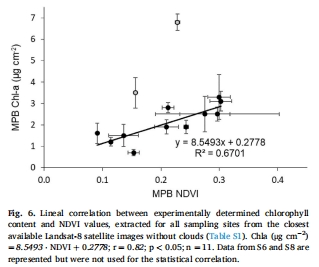

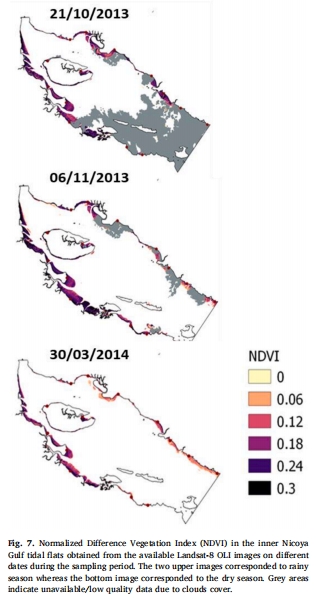

遙感驗證:Landsat-8 NDVI反演MPB生物量空間格局(圖6-7)。

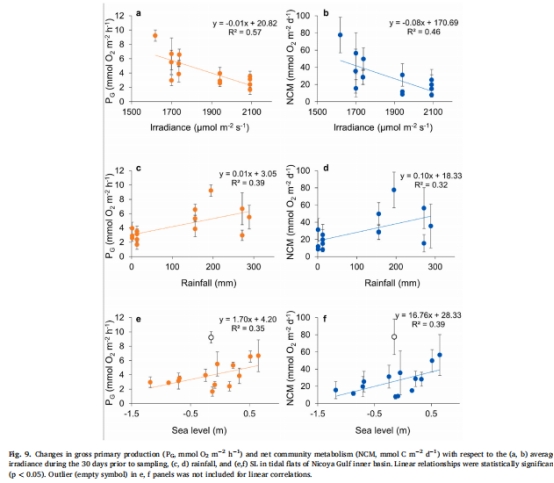

模型分析:DistLM解析環境因子(降雨、光照、潮位)對MPB的驅動作用(圖9)。

4. 關鍵數據及研究意義

(1) MPB生物量時空動態(圖5-7)

數據:Chla濃度雨季升高(與30天累計降雨正相關,r=0.399),旱季受強光抑制(與正午輻照負相關,r=-0.318)。

意義:揭示熱帶MPB季節性適應策略,為遙感監測提供校準依據(NDVI-Chla線性模型:R2=0.67)。

(2) 初級生產力與環境關聯(圖8-9)

數據:

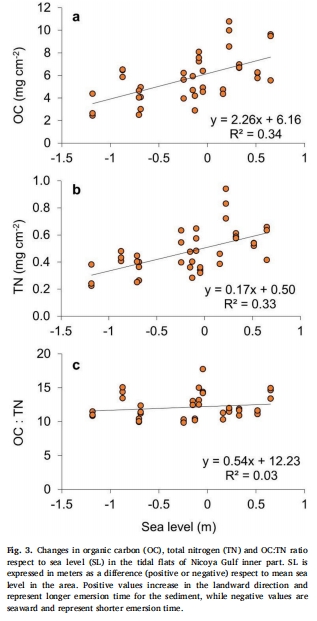

P<sub>N</sub>與潮位(SL)正相關(r=0.586),高潮位延長水下光合時間。

總初級生產(P<sub>G</sub>)與降雨正相關(r=0.42),與月均輻照負相關(r=-0.38)。

意義:推翻“熱帶強光促進MPB”假設,證實降雨通過緩解光抑制和提供營養鹽提升生產力。

(3) 沉積物特性與營養鹽形態(圖2-4, 表2)

數據:

有機碳(OC)與潮位正相關(r=0.586),陸源輸入主導近岸沉積物。

銨鹽(NH??)以可交換態(EX)為主(64.2%),磷酸鹽(PO?3?)以胞內態(IC)為主(73.9%)。

意義:揭示營養鹽形態分異,EX-NH??指示沉積物吸附緩沖能力,IC-PO?3?反映MPB磷儲存策略。

(4) 凈碳通量(計算自P<sub>N</sub>/R<sub>D</sub>)

數據:日均凈碳固定29.4±19.3 mmol C m?2 d?1,全河口潮灘年固碳量≈50.1噸C/天。

意義:MPB碳匯相當于Tempisque河輸入量,凸顯潮灘在抵消河口異養代謝中的關鍵作用。

5. 核心結論

熱帶潮灘是凈自養系統:MPB驅動碳固定,抵消水體異養呼吸,維持河口碳平衡。

環境驅動具熱帶特色:降雨(非溫度)是MPB生物量和生產力主控因子,光照抑制效應強于溫帶。

技術整合價值:微電極+遙感實現多尺度觀測,為全球熱帶河口碳評估提供范式。

管理啟示:保護潮灘對維持河口生產力及碳匯功能至關重要,需關注降雨模式變化的影響。

6. 丹麥Unisense微電極的研究意義

(1) 技術原理與優勢

電極型號:O?微電極(50 μm尖端,Unisense A/S),搭配SensorTracePro軟件。

原位測量:直接獲取沉積物-水界面O?擴散通量(Fick第一定律),計算P<sub>N</sub>和R<sub>D</sub>(方法2.3)。

空間分辨率:μm級精度捕捉沉積物微尺度化學梯度,避免傳統勻漿法破壞生物地球化學微環境。

(2) 關鍵發現(圖8)

生產力量化:測得P<sub>N</sub>最高達8.6 mmol O? m?2 h?1(Cocorocas站點),證實熱帶潮灘高生產力。

代謝平衡:所有站點P<sub>N</sub>>R<sub>D</sub>,日均凈碳固定29.4 mmol C m?2 d?1——此為論證“MPB碳匯功能”的核心證據。

(3) 研究價值

機制解析:揭示光照(非溫度)是熱帶MPB主要限制因子(P<sub>G</sub>與輻照負相關),修正溫帶模型。

技術不可替代性:微電極是唯一能原位測定沉積物-水界面通量的工具,為碳循環模型提供關鍵參數。

應用拓展:方案可推廣至紅樹林、海草床等沉積物系統,推動藍色碳匯精準評估。

局限與展望

未量化碳轉移途徑:需結合13C標記追蹤MPB碳流向食物網或埋藏。

紅樹林耦合缺失:未來需整合相鄰紅樹林碳通量,完善河口碳預算模型。

電極空間覆蓋有限:需與遙感、原位傳感器網絡結合,實現“微尺度-河口尺度”碳通量集成。