熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Interaction of rice root Fe plaque with radial oxygen loss enhances paddy-soil N2O emission by increasing ?OH production and subsequently inhibiting N2O reduction

水稻根系 Fe 斑塊與徑向氧損失的相互作用通過增加 ?OH 的產生并隨后抑制 N2O 的減少來增強水稻土壤 N2O 的排放

來源:Soil Biology and Biochemistry 195 (2024) 109475

1. 摘要核心內容

本研究揭示了水稻根鐵膜(Fe plaque)通過芬頓反應(Fenton reaction)促進稻田N?O排放的新機制:

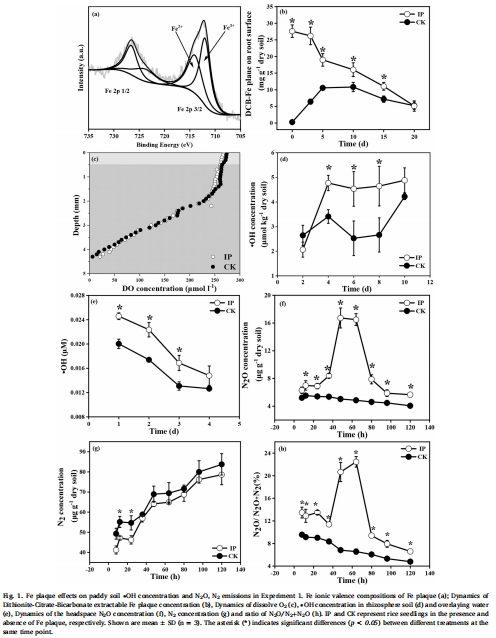

核心發現:鐵膜中的Fe(II)與根系徑向氧損失(ROL)產生的O?反應生成羥基自由基(·OH),·OH抑制微生物N?O還原酶(nosZ基因表達),導致N?O排放增加(圖1f-h)。

關鍵證據:

鐵膜處理組(IP)·OH濃度比對照組(CK)高1.5-2倍(圖1d-e),N?O排放量高2-3倍(圖1f),N?O/(N?O+N?)比率高3倍(圖1h)。

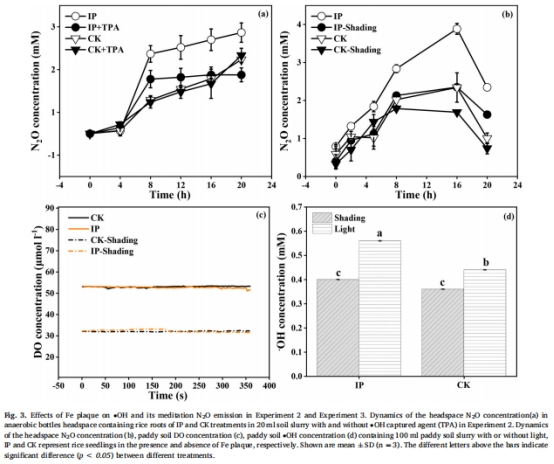

·OH清除劑(TPA)或遮光(抑制ROL)可消除鐵膜對N?O排放的促進作用(圖3a-d)。

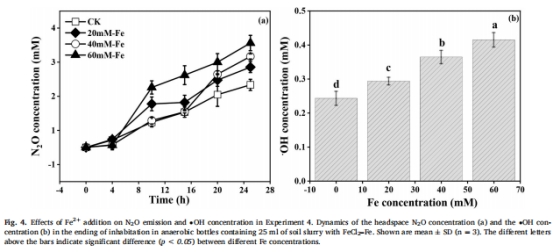

外源添加Fe2?可模擬鐵膜效應,顯著提升·OH和N?O(圖4a-b)。

2. 研究目的

機制解析:闡明鐵膜促進稻田N?O排放的化學-微生物耦合機制,突破傳統“Fe(II)耦合反硝化”理論的局限(Eqs 1-2)。

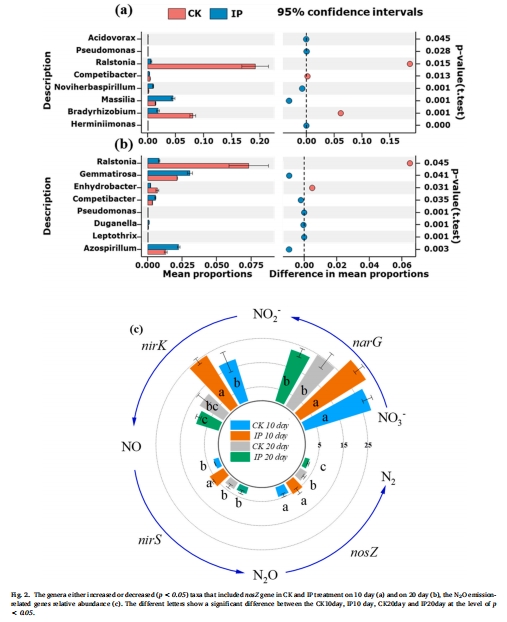

環境調控:驗證·OH通過抑制nosZ基因表達抑制N?O還原的假設(圖2c)。

減排策略:為鐵膜調控(如pH管理)提供理論依據。

3. 研究思路

采用 “鐵膜誘導→多尺度驗證→機制解析” 四步實驗設計:

鐵膜誘導:水稻根浸泡于60 mg L?1 FeSO?溶液(IP組)vs. 去離子水(CK組)(2.1.3節)。

實驗1(主效應):

監測鐵膜動態(DCB提取,圖1b)、根際O?(Unisense微電極,圖1c)、·OH(熒光法,圖1d-e)、N?O/N?排放(自動分析系統,圖1f-h)。

微生物組分析(宏基因組測序,圖2a-c)。

實驗2(·OH清除):添加·OH淬滅劑(TPA)驗證·OH對N?O排放的介導作用(圖3a)。

實驗3(光控ROL):遮光抑制ROL,檢測·OH與N?O變化(圖3b-d)。

實驗4(Fe2?添加):外源Fe2?模擬鐵膜效應(圖4a-b)。

4. 關鍵數據及研究意義

(1) 鐵膜組成與動態(圖1a-b)

數據:XPS/XRD顯示鐵膜以非晶態Fe氧化物為主(Fe2?/Fe3?共存);移植后鐵膜濃度遞減(IP組始終高于CK組)。

意義:明確鐵膜作為芬頓反應底物的化學基礎。

(2) 根際O?梯度(圖1c)

數據:Unisense微電極測得根際O?濃度隨深度下降(4.5 mm處趨近于0),IP與CK組無差異。

意義:證實ROL形成氧化-還原過渡帶,為芬頓反應提供O?來源。

(3) ·OH與氣體排放(圖1d-h)

數據:

IP組·OH濃度顯著高于CK組(土壤+上覆水)。

IP組N?O排放峰值高2-3倍,N?O/(N?O+N?)比率高3倍,N?排放無差異。

意義:首次建立鐵膜→·OH→N?O排放的因果鏈。

(4) 微生物響應(圖2)

數據:

IP組nosZ基因豐度降低(第20天),N?O還原菌(Ralstonia, Bradyrhizobium)減少。

nirS/nirK(N?O產生基因)無一致變化。

意義:·OH通過抑制nosZ表達阻遏N?O還原,而非促進N?O產生。

(5) 調控實驗(圖3-4)

數據:

TPA清除·OH后,IP組N?O排放降至CK水平(圖3a)。

遮光抑制ROL后,IP組·OH和N?O降幅(45%/48%)顯著大于CK組(22%/28%)(圖3b-d)。

添加Fe2?可劑量依賴性提升·OH和N?O(圖4a-b)。

意義:三重驗證(清除·OH、抑制ROL、添加Fe2?)確證機制普適性。

5. 核心結論

機制創新:鐵膜通過Fe(II)-ROL-O?芬頓反應產生·OH,·OH抑制nosZ基因表達,阻遏N?O→N?還原,導致凈N?O排放增加。

環境依賴性:該效應在低pH/高鐵土壤(如南方紅壤)更顯著,因芬頓反應效率受pH/Fe含量調控。

減排啟示:調節土壤pH或鐵含量可削弱鐵膜介導的N?O排放。

6. 丹麥Unisense電極的研究意義

(1) 技術原理

電極型號:O?微傳感器(Unisense A/S, Denmark),尖端直徑50 μm。

測量原理:基于電化學還原反應實時測定溶解氧(DO)濃度,空間分辨率達μm級。

(2) 關鍵發現(圖1c)

根際O?梯度:首次原位證實水稻根際存在O?擴散梯度(水面至4.5 mm深度),ROL形成局部氧化微環境。

ROL動態:遮光實驗(圖3c)驗證ROL受光合作用調控,為芬頓反應提供O?源。

(3) 研究價值

機制解析:直接量化ROL-O?通量,確立其為芬頓反應的必要條件(Eqs 3-5)。

技術不可替代性:傳統破壞性采樣無法捕捉根際微尺度O?動態,微電極是唯一原位解決方案。

應用拓展:適用于濕地、沉積物等缺氧-有氧界面過程研究,如CH?氧化、重金屬形態轉化。

局限與展望

晝夜節律:未量化ROL光照依賴性對N?O排放晝夜波動的影響。

田間驗證:需在真實稻田驗證鐵膜-·OH-N?O鏈式反應。

微生物互作:·OH對nosZ的抑制機制(直接毒性/間接群落調控)待解析。