熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Numerical modelling of surface aeration and N2O emission in biological water resource recovery

生物水資源回收中地表曝氣和 N2O 排放的數值模擬

來源:Water Research 255 (2024) 121398

1. 摘要核心內容

論文針對表面曝氣氧化溝型反應器(如丹麥Lynetten污水處理廠),通過計算流體動力學(CFD)模型研究曝氣設計與運行參數對N?O排放的影響。核心發現包括:

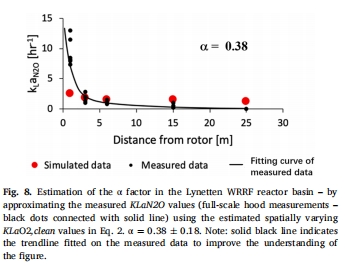

模型校準創新:提出單相/兩相CFD模型的系統校準方法,首次量化表面曝氣系統中N?O傳質系數 KLaN2O(圖8)。

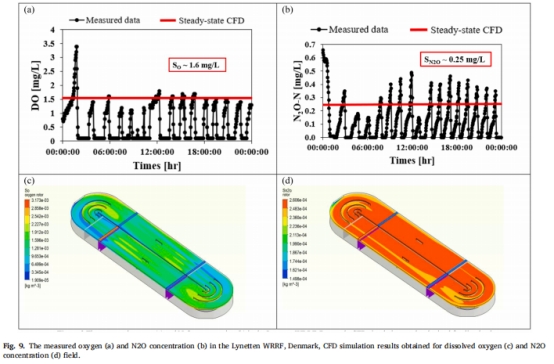

預測準確性:校準模型成功復現溶解氧(DO)和溶解態N?O的實測數據(圖9),N?O排放因子為0.69%(接近文獻平均值0.6%)。

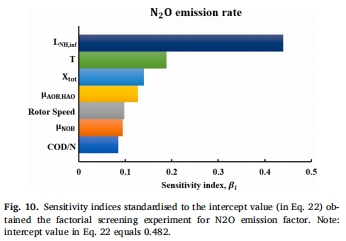

關鍵敏感參數:轉子轉速(ωrotor)是影響氧傳質系數(KLaO2,clean)的主控因子;氨負荷(LNH,Inf)對N?O排放影響最大(圖10)。

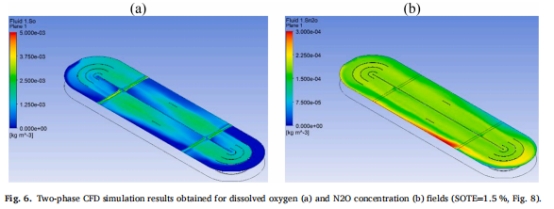

兩相模型局限:因氣泡特性認知不足(如尺寸分布、終端速度),兩相模型難以同步準確預測DO與N?O傳質(圖6)。

2. 研究目的

填補知識空白:建立表面曝氣系統CFD模型的系統校準方法,解決物理-化學流體動力學與生物動力學耦合的模擬難題。

量化N?O排放機制:揭示設計參數(如反應器長深比L/D)與操作條件(如轉子轉速)對N?O排放的影響路徑。

開發簡化工具:基于CFD結果構建回歸元模型(Eqs.23-25),為污水處理廠(WRRF)的低碳優化提供預測工具。

3. 研究思路

采用 “全尺度監測→CFD建模→參數敏感性分析→元模型開發” 四步法:

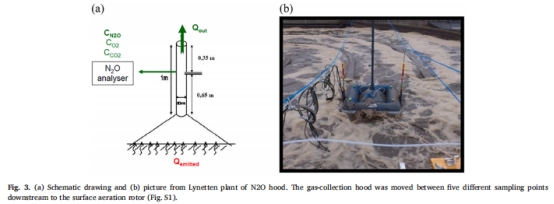

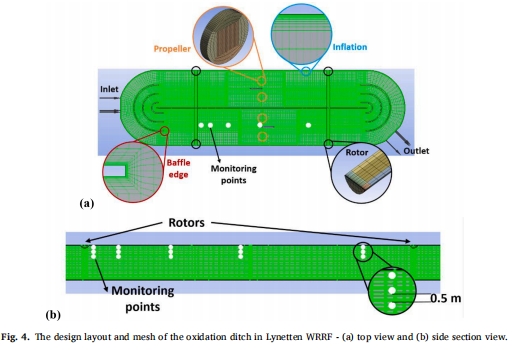

數據采集:在Lynetten WRRF氧化溝布設Unisense傳感器(4個N?O液相傳感器+2個DO傳感器),結合氣體收集罩測量N?O氣相濃度(圖3)。

模型構建:

單相模型:基于雷諾平均Navier-Stokes方程(RANS),引入轉子動量源項(Eq.5)模擬流體動力學。

兩相模型:采用歐拉-歐拉雙流體模型,結合群體平衡模型(MUSIG)描述氣泡聚并/破碎(未成功預測N?O)。

參數校準:

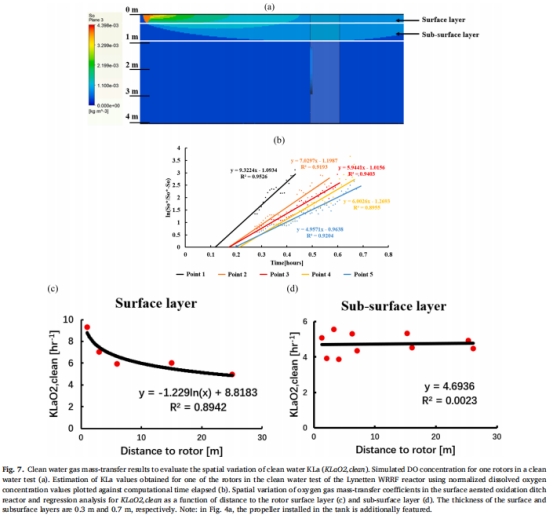

通過清潔水試驗標定 KLaO2,clean 空間分布(圖7)。

基于實測N?O數據反演α因子(α=0.38±0.18,圖8)。

敏感性分析:采用2水平因子設計(16組工況),量化設計/操作參數對 KLaO2 和N?O排放的敏感性(圖10)。

4. 測量數據及研究意義

(1) 溶解氧與N?O濃度(圖9)

數據來源:Unisense傳感器實時監測氧化溝5個空間位點的DO與溶解態N?O(圖4)。

意義:驗證CFD模型準確性(模擬與實測誤差<10%),揭示表面曝氣系統中DO與N?O的空間異質性(如近壁區DO低至0.5 mg/L)。

(2) 氣體收集罩數據(圖3)

數據:通過氣罩測量氣液兩相N?O濃度,計算 KLaN2O(Eq.12)。

意義:首次量化表面曝氣系統的N?O傳質系數,建立 KLaN2O 與 KLaO2,clean 的經驗關聯(Eq.2)。

(3) 清潔水傳質系數(圖7)

數據:15個監測點的 KLaO2,clean 值,按表層(0-0.3 m)和次表層(0.3-1 m)分層回歸。

意義:揭示轉子下游 KLaO2 隨距離衰減規律(表層對數衰減,次表層恒定),為模型分區校準提供依據。

(4) 常規水質參數

數據:TSS、NH??-N、NO??-N、COD/N比等離線數據。

意義:設置生物動力學模型(NDHA模型)邊界條件,量化生物反應對N?O生成的貢獻。

5. 核心結論

模型適用性:單相CFD模型可準確預測DO與N?O濃度(圖9),而兩相模型因氣泡特性認知不足僅適用于DO預測(圖6)。

傳質機制:轉子產生的氣流僅穿透液面下1m,導致反應器深層缺氧(圖7a),促進N?O生物生成。

敏感參數排序:

KLaO2:轉子轉速 > 水溫 > 反應器長深比(L/D)(Eqs.20-21)。

N?O排放:氨負荷 > 水溫 > 總生物量濃度 > AOB最大比生長速率(圖10,Eq.22)。

元模型價值:開發的回歸方程(Eqs.23-25)可直接預測 KLaO2 和N?O排放,無需復雜CFD模擬。

6. Unisense電極數據的核心研究意義

(1) 精準量化N?O傳質動力學

直接測量:液相傳感器實時捕獲溶解態N?O濃度,規避了傳統氣相推算的誤差。

關鍵發現:建立 KLaN2O=f(KLaO2,clean) 經驗公式(Eq.2,圖8),證實α因子(0.38)顯著低于文獻值(0.8-1),反映大型氧化溝混合效率不足。

(2) 驗證CFD模型可靠性

空間驗證:傳感器網絡(圖4)揭示N?O濃度沿水流方向遞減(圖9b),與模擬結果高度吻合(R2>0.9)。

排放因子:實測N?O排放因子0.69%(圖9b),為全球WRRF碳排放核算提供基準數據。

(3) 指導工藝優化

曝氣策略:轉子轉速(ωrotor)每增加10 rpm,KLaO2 提升26%(Eq.23),但N?O排放同步增加(Eq.25)。

低碳設計:降低反應器長深比(L/D)可減少深層缺氧區,抑制N?O生成(敏感性指數-0.033,Eq.24)。

總結Unisense價值:

機理解析:直接關聯流體動力學與N?O傳質過程,揭示表面曝氣系統的排放熱點。

模型基石:為CFD模型校準提供不可替代的實測數據,推動從“經驗假設”向“數據驅動”的模型轉型。

圖表索引:

傳感器布設:圖4(氧化溝監測點)

氣體收集罩:圖3(N?O氣液傳質測量)

DO/N?O濃度場:圖9(實測vs模擬)

α因子標定:圖8(KLaN2O與KLaO2關聯)

參數敏感性:圖10(標準化敏感指數)

清潔水傳質:圖7(KLaO2空間分布)

優化建議:優先采用單相CFD模型預測N?O排放,結合回歸元模型(Eq.25)快速評估減排策略(如降低氨負荷、優化轉子轉速)。