熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Nutrient upcycling and flows of carbon, nitrogen, and phosphorus in Hediste diversicolor(OF Müller, 1776)(Annelida: Nereididae) fed aquaculture sludge

攝食水產養殖污泥的多毛類沙蠶(Hediste diversicolor)對碳、氮、磷的營養循環與流動研究

來源:Frontiers in Marine Science, Volume 11, Article ID 1458426

《海洋科學前沿》第11卷 文章編號:1458426

摘要內容:

本研究通過喂食鮭魚幼體養殖污泥,量化了多毛類沙蠶(Hediste diversicolor)在個體水平上的碳(C)、氮(N)、磷(P)營養流動。實驗設置低(S3)和高(S25)兩種投喂水平,測量了攝食、排泄、呼吸及生長相關的營養分配。結果表明:高投喂組沙蠶將76–85%的攝入營養轉化為生長所需,而低投喂組因營養限制,碳主要用于呼吸代謝。營養流動受元素類型和投喂量顯著影響,證實沙蠶可高效轉化污泥養分,為水產廢物資源化提供依據。

研究目的:

量化沙蠶處理水產污泥時的營養流動效率

驗證三個假設:(a)C/N/P吸收率存在差異;(b)吸收效率取決于生物需求而非飼料成分;(c)投喂量顯著影響營養流動

優化沙蠶規模化養殖的投喂策略

研究思路:

實驗設計:

設置低(S3: 3% N·d?1)和高(S25: 25% N·d?1)投喂水平

采用無底泥培養系統,避免底泥干擾營養測量

參數測量:

攝食量(I)、糞便(D)、排泄物(E)、呼吸耗氧(Unisense電極)

生長吸收(G)通過物質平衡計算:G = I - D - E - R

分析方法:

化學分析污泥和排泄物的C/N/P含量

呼吸率測定使用丹麥Unisense微呼吸系統

統計比較高低投喂組的營養分配差異

測量數據及研究意義:

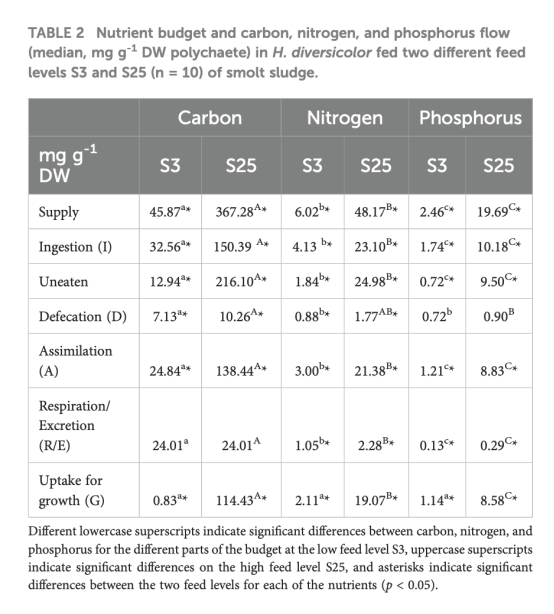

攝食量(I)(表2)

數據:高投喂組(S25)的C/N/P攝入量(150.39/23.10/10.18 mg·g?1)顯著高于低投喂組(S3: 32.56/4.13/1.74 mg·g?1)

意義:證實投喂量是營養輸入的關鍵調控因子,指導規模化投喂策略優化

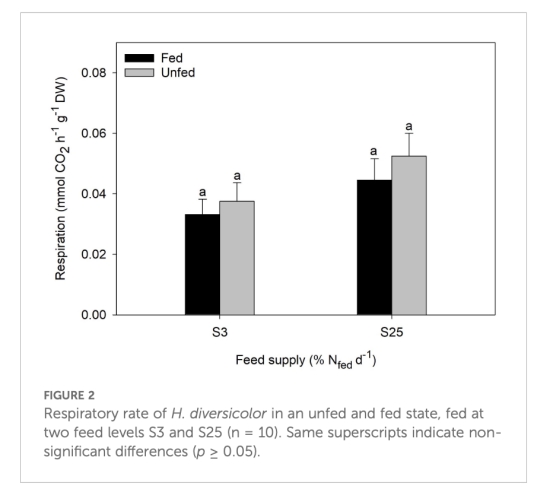

呼吸率(圖2)

數據:呼吸率穩定(0.03–0.05 mmol CO?·g?1·h?1),不受投喂量影響

意義:表明沙蠶基礎代謝能耗恒定,為計算碳平衡提供關鍵參數

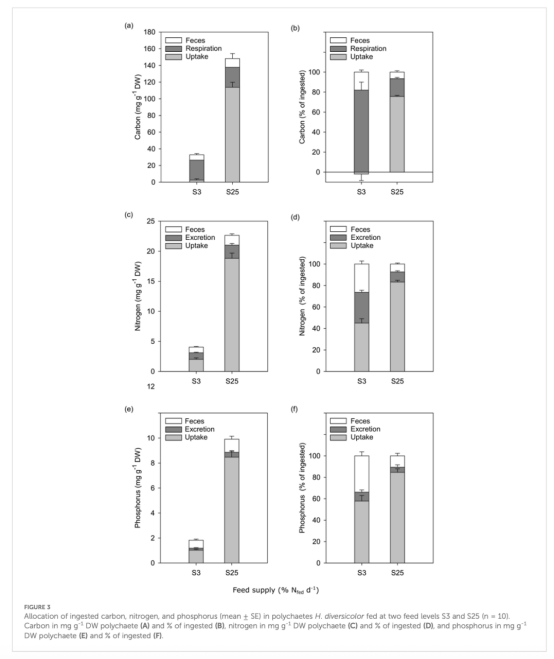

營養分配比例(圖3)

數據:低投喂組84%的碳用于呼吸,而高投喂組76–85%營養用于生長

意義:揭示營養限制條件下代謝優先級變化,為污泥投喂閾值(>5.8% N·d?1)提供依據

結論:

營養流動特性:碳氮磷流動受元素類型和投喂量雙重影響,高投喂組生長吸收率高達85%(磷),低投喂組碳代謝以呼吸為主

污泥轉化效率:沙蠶對污泥C/N/P的同化率分別達93%/93%/89%(S25組),證實其高效轉化水產廢棄物的潛力

應用啟示:投喂量需接近S25水平(25% N·d?1)以最大化生長,但需避免殘留污泥積累

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義:

技術原理與優勢

采用Unisense微呼吸系統(MicroRespiration System),通過電化學傳感器實時監測溶解氧變化,精度達0.3 μM

直接量化耗氧率(μmol O?·g?1·h?1),并基于呼吸商=1的假設換算為碳釋放量(CO?)

優勢:規避了熒光示蹤等間接方法的誤差,提供氧化代謝的絕對定量數據

關鍵發現

代謝穩定性:沙蠶呼吸率(0.04±0.01 mmol O?·g?1·h?1)不受投喂量或攝食狀態影響(圖2),表明其維持能耗恒定,為計算生長碳分配提供基準

能量分配矛盾:呼吸碳占比在低投喂組達84%,但高投喂組降至18%,揭示營養充足時更多碳流向生長而非維持代謝

技術局限性啟示

測得為活動代謝率(AMR)而非基礎代謝率(SMR),因實驗環境(人工管道)限制自然行為,可能高估實際能耗

未檢測溶解氧波動對呼吸的瞬時影響,建議未來結合滲透式管道優化氣體交換

應用價值

為構建精準碳平衡模型提供核心參數,支持廢物處理系統的能效評估

呼吸穩定性證實沙蠶對污泥波動的耐受性,適合作為水產養殖廢物的生物處理器