熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Invasive mussels reduce community bioturbation but do not affect oxygen penetration or nutrient fluxes in organic-poor Great Lakes sediments

入侵貽貝降低群落生物擾動作用,但在有機質貧乏的大湖沉積物中不影響氧氣滲透或營養鹽通量

來源:Freshwater Biology, Volume 69, 2024, Pages 1672-1685

《淡水生物學》,第69卷,2024年,頁碼1672-1685

摘要內容:

研究通過6周沉積物微宇宙實驗,對比入侵貽貝(斑馬貝/斑驢貝)、本地片腳類(Diporeia)和寡毛類在低有機質沉積物中的生物擾動效應。發現入侵貽貝幾乎不擾動沉積物(混合深度僅0.5cm),而Diporeia生物擾動最強(混合深度達2.5cm)。但各組間沉積物氧氣滲透深度(OPD)、耗氧量及營養鹽通量無顯著差異,表明在貧營養湖區,生物群落的更替可能主要通過直接生理效應而非沉積物地球化學過程影響生態系統。

研究目的:

量化大湖區底棲動物功能群更替(Diporeia被入侵貽貝取代)對沉積物混合速率、氧氣動態及營養循環的影響,重點解析低有機質沉積物中生物擾動作用的生態效應。

研究思路:

采集蘇必利爾湖低有機質沉積物(POC=1.3 mmol C/g),構建8種處理微宇宙:單物種(貽貝/Diporeia/寡毛類)、多物種組合及無動物對照。

添加熒光示蹤顆粒(luminophores),6周后分層切片量化沉積物混合深度與速率。

使用Unisense微電極高頻監測溶解氧剖面(0.5mm分辨率),計算氧氣滲透深度(OPD)和擴散耗氧率(DOU)。

分析沉積物-水界面營養鹽通量(NH??/NO??/SRP)及沉積物內擴散通量。

通過生物擴散模型(Db)和深度衰減系數(γ)量化生物擾動強度。

測量數據及研究意義(注明來源圖表):

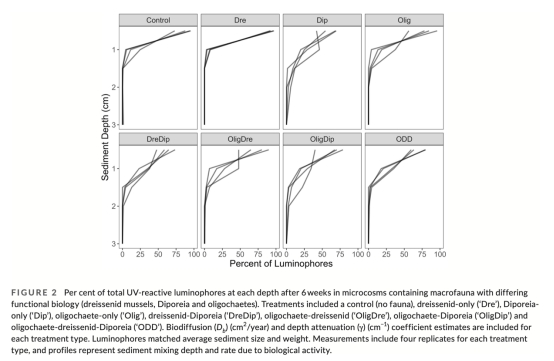

生物擾動參數(圖2):Diporeia處理的γ值最低(1.2 cm?1),顯著低于貽貝組(3.5 cm?1)。意義:證實本地種通過深層混合(>2cm)增強沉積物均質化,而貽貝僅表面擾動。

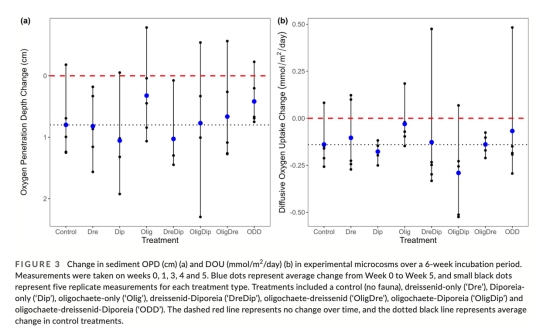

氧氣動態(圖3):各組OPD平均10±3mm,隨時間略有增加(Diporeia組+1.5mm),但組間差異不顯著。意義:低溫(4℃)和低POM抑制了生物擾動對耗氧的調控效應。

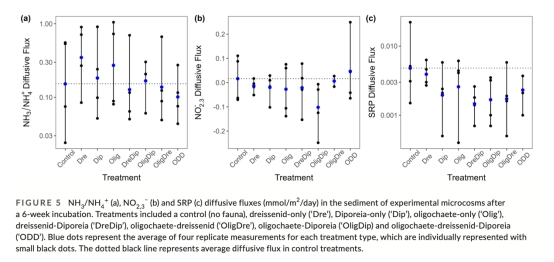

營養通量(圖5):沉積物內SRP擴散通量均為負值(-0.003 mmol/m2/day),組間無差異。意義:低磷沉積物中生物擾動未顯著改變磷埋藏效率。

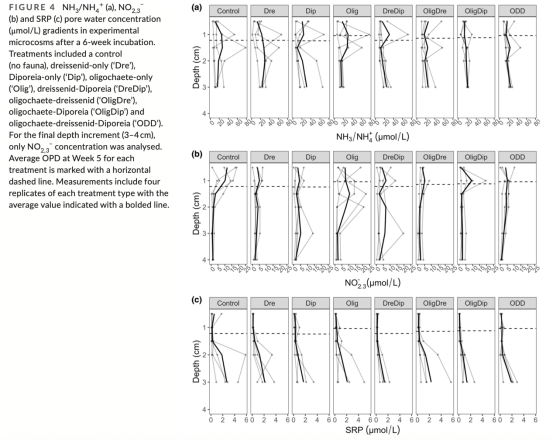

孔隙水剖面(圖4):1-2cm深度出現NH??峰值,但貽貝組深層(>2cm)NH??積累量高于Diporeia組(趨勢未達顯著)。意義:暗示生物擾動可能促進氮素遷移,但低溫限制其強度。

結論:

入侵貽貝生物擾動強度(Db=0.5 cm2/年)僅為Diporeia的1/4,證實群落功能從"生物擴散型"向"表棲濾食型"轉變。

低溫和低有機質(POC<1.6%)削弱生物擾動效應,氧氣滲透深度和營養通量未受顯著影響。

大湖區貧營養沉積物中,貽貝影響主要通過直接濾食(如碳磷再分配)而非間接生物擾動實現。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

使用Unisense OX-100微電極(檢測限0.3μM)以0.5mm分辨率測量溶解氧剖面:

揭示毫米級氧化梯度:在Diporeia處理中發現OPD達12±2mm(圖3),比對照組深1.5mm,但因高方差未達顯著。證明該電極可捕捉生物擾動對氧化還原界面的細微影響。

量化耗氧動態:通過Fick定律計算擴散耗氧率(DOU),顯示各組均值2.7±1.0 mmol/m2/day(圖3)。高精度數據證實低溫下微生物呼吸主導耗氧,動物擾動貢獻微弱。

驗證方法可靠性:重復測量顯示剖面數據穩定性(配對t檢驗p>0.05),但低溫導致電極響應時間延長,需平衡測量時長與沉積物擾動(全程<6小時)。

創新應用價值:首次在4℃貧營養沉積物中實現亞毫米分辨率OPD監測,為深層水體生物地球化學研究提供技術范式。