熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of Experimental Addition of Algae and Shell Hash on an Infaunal Mudflat Community

實驗性添加藻類和貝殼碎片對泥灘底棲生物群落的影響

來源:Estuaries and Coasts, (2024) 47:1617–1636

《河口與海岸》,2024年第47卷,頁碼:1617–1636

摘要內容:

研究通過2個月潮間帶泥灘野外實驗,探究移植綠藻和碎貝殼對沉積物碳酸化學及底棲群落的影響。貝殼添加使沉積物pH整體升高0.09±0.03單位(增幅0.84-2.5%),而藻類處理無顯著影響。群落組成受藻類與實驗區塊交互作用(解釋6.9%變異)和貝殼處理(2.7%變異)影響。第二個月處理效果消失,主因潮汐沖刷導致貝殼/藻類流失。空間變異(區塊差異)解釋群落33.5%變異,距離線性模型表明沉積物pH可能是群落變異的重要驅動因子。

研究目的:

量化貝殼碎片(提升堿度)和藻類(通過分解降低pH)添加對潮間帶沉積物碳酸鹽化學及底棲無脊椎動物群落的獨立/交互影響,評估其作為海岸酸化緩解措施的潛力。

研究思路:

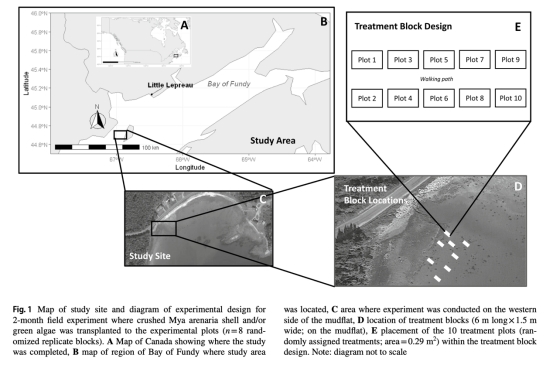

實驗設計:在新不倫瑞克芬迪灣潮間帶泥灘設置8個區塊,采用3×3析因設計(貝殼量:0/1/2 kg/m2;藻類量:0/0.76/1.52 kg/m2),共9處理+對照(圖1)。

時間尺度:2020年7-9月進行2個月實驗,第1/2月末采樣。

測量指標:

沉積物pH剖面(Unisense微電極,0.5cm分辨率)

底棲群落組成(500μm篩分鑒定)

沉積物特性(粒度、有機質、碳酸鹽含量)

生物性狀分析(10種功能性狀評分)

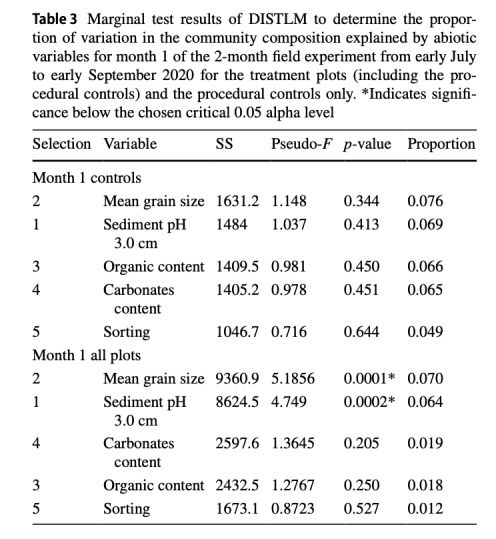

統計分析:PERMANOVA、DISTLM模型、GLMM等解析處理效應與空間變異。

測量數據及研究意義:

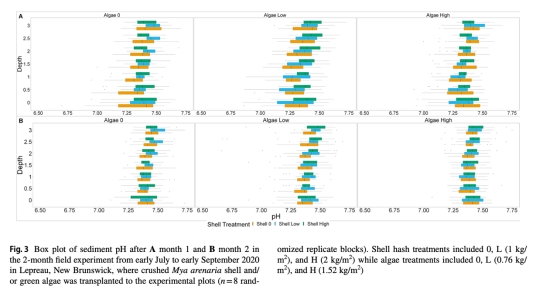

沉積物pH剖面(圖3):

貝殼處理使0-1.5cm深度pH升高,深層(2-3cm)pH降低,梯度減弱(月1交互作用p=0.038)。

意義:證實貝殼碎片可短暫提升表層pH,但潮汐沖刷限制其持久性。

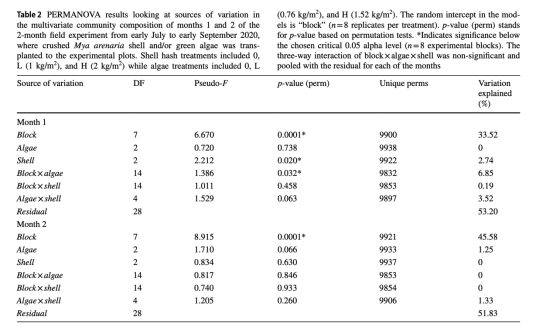

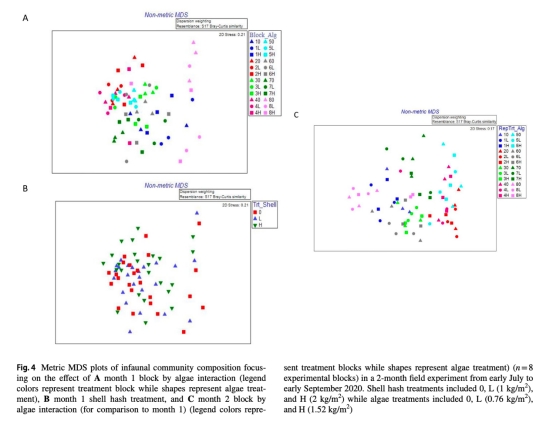

群落組成(表2,4;圖4,5):

空間變異(區塊)解釋33.5-58%群落變異,藻類×區塊交互作用顯著(月1解釋6.9%)。

意義:凸顯潮間帶生境異質性對群落構建的主導作用,處理效應受空間背景調制。

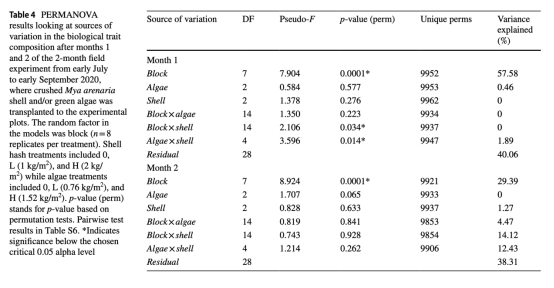

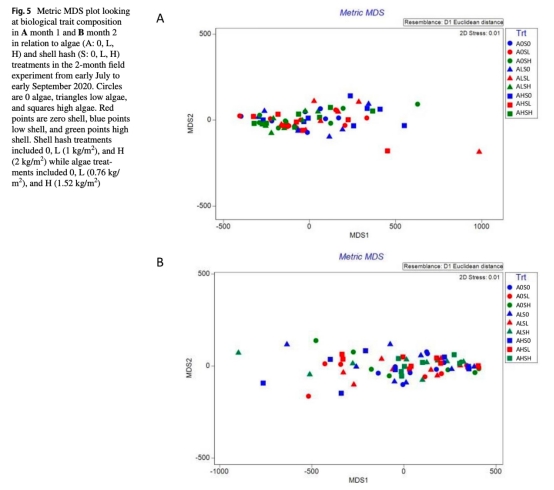

生物性狀(圖5):

藻類×貝殼交互作用僅解釋1.9%性狀變異(月1 p=0.045),無持續影響。

意義:處理未顯著改變生態系統功能性狀格局,群落功能穩定性強。

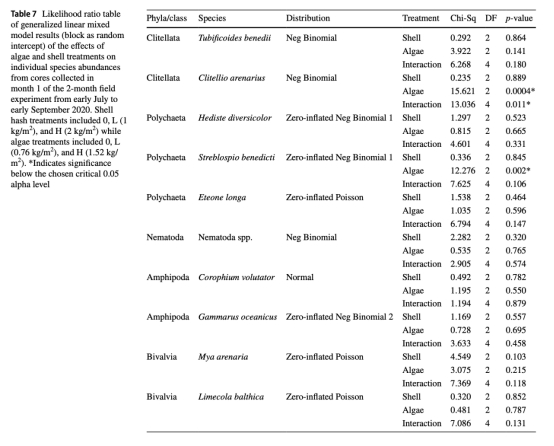

單物種響應(表7):

多毛類Streblospio benedicti豐度隨藻類添加增加(月1 p=0.002),寡毛類Clitellio arenarius響應藻類×貝殼交互作用。

意義:關鍵物種對資源輸入的差異化響應可能驅動群落動態。

結論:

貝殼碎片可短暫提升沉積物pH(0.09單位),但潮汐沖刷導致效果僅維持1個月。

藻類添加未改變沉積物pH,但通過提供食物/棲息地影響特定物種(如多毛類)。

空間變異(區塊差異)是群落結構的核心驅動力(解釋33.5-58%變異),超越處理效應。

貝殼碎片作為海岸酸化緩解措施需持續投放,且效果受局部環境背景制約。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義:

使用Unisense pH-500微電極(檢測限0.01 pH單位)以0.5mm垂向分辨率測量沉積物pH剖面:

揭示毫米級化學梯度:首次在潮間帶研究中實現沉積物pH的毫米級刻畫(圖3),發現貝殼添加使0-3cm層pH垂直梯度減弱(高貝殼處理梯度變化0.7%,對照組1.2-1.5%),證實貝殼對沉積物緩沖能力的局部增強。

量化處理時效性:月1檢測到貝殼處理的顯著效應(p<0.05),而月2數據回歸基線(圖3),為"潮汐沖刷致效應消失"假說提供直接證據。

解析生態關聯:DISTLM模型表明沉積物pH與粒度共同解釋群落變異的18.3%(表3),確立pH作為群落構建關鍵因子的地位。

技術局限性:電極需沉積物核心離體測量(6小時內完成),可能擾動微環境;低溫(13-20℃)下響應時間延長,需平衡精度與時效性。