熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Biotic interactions between benthic infauna and aerobic methanotrophs mediate methane fluxes from coastal sediments

底棲動物與好氧甲烷氧化菌之間的生物相互作用介導海岸沉積物的甲烷通量

來源:The ISME Journal, Volume 18, Issue 1, 2024, wrae013

《國際微生物生態學會會刊》,第18卷第1期,2024年,文章編號wrae013

摘要內容:

論文發現海岸沉積物中大型動物(>1 mm)通過生物擾動增加甲烷(CH?)沉積物-水界面通量,而小型動物(0.04-1 mm)部分抵消此效應。高甲烷通量降低了孔隙水中CH?的濃度,導致好氧甲烷氧化菌(甲烷氧化細菌)豐度和活性下降,從而削弱其對甲烷的氧化能力。該研究揭示了底棲動物活動通過調控甲烷氧化菌直接影響海岸甲烷排放的新機制。

研究目的:

闡明底棲大型動物和小型動物如何通過生物擾動和生態互作影響海岸沉積物的甲烷通量、甲烷氧化速率及甲烷氧化菌的豐度與活性。

研究思路:

采集波羅的海沉積物柱狀樣,人工調控小型動物豐度(低/高)和大型動物存在與否(雙殼貝類Macoma balthica),設置五組處理:低小型動物(LM)、高小型動物(HM)、低小型動物+大型動物(LMM)、高小型動物+大型動物(HMM)、未處理對照組(CTRL)。

測量各組沉積物孔隙水CH?濃度、CH?氧化速率、沉積物-水CH?通量及溶解無機碳(DIC)通量。

使用丹麥Unisense微電極測量沉積物氧氣滲透深度和耗氧速率。

通過總RNA測序分析甲烷氧化菌相對豐度及甲烷氧化功能基因(pmoABC)轉錄活性。

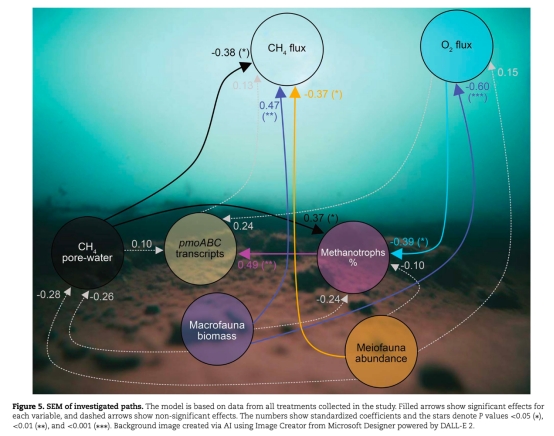

結合結構方程模型(SEM)解析動物、環境因子與甲烷氧化的因果關系。

測量數據及研究意義(注明來源圖表):

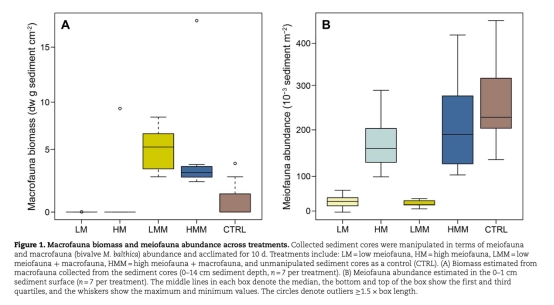

動物豐度與生物量(圖1):大型動物顯著增加LMM和HMM組的生物量,小型動物豐度在HM/HMM組提高4倍。意義:驗證實驗設計有效性,確認動物豐度梯度符合預期。

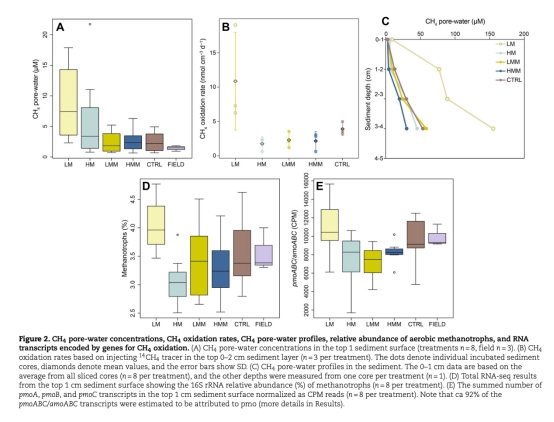

甲烷相關參數(圖2):LM組孔隙水CH?濃度(8.8 μM)顯著高于其他組,CH?氧化速率(10.8 nmol cm?3 d?1)最高。意義:低動物豐度促進CH?積累,增強甲烷氧化菌活性。

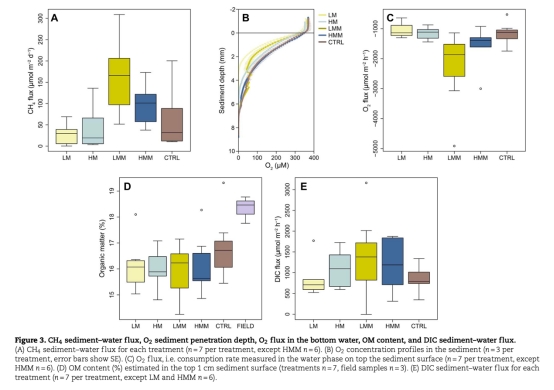

甲烷通量與氧氣動態(圖3):LMM組CH?通量最高(161.8 μmol m?2 d?1),LM組氧氣滲透深度最低(3.1 mm)。意義:大型動物通過生物擾動加速CH?釋放,同時改善沉積物氧化狀態。

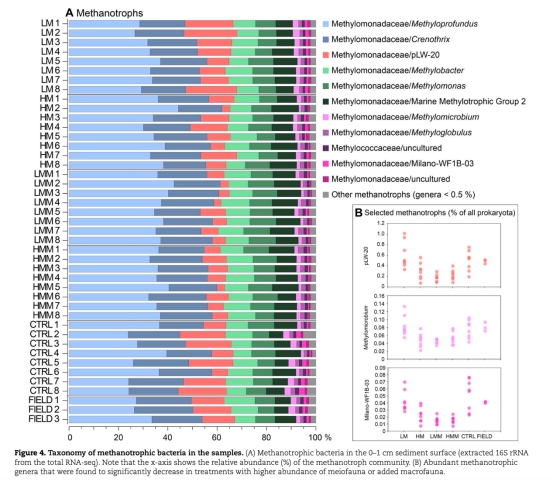

甲烷氧化菌群落(圖4):動物處理降低特定甲烷氧化菌屬(如pLW-20、Methylomicrobium)豐度。意義:動物活動通過改變CH?可用性調控甲烷氧化菌分類組成。

結構方程模型(圖5):大型動物直接促進CH?通量(標準化系數0.47),間接通過降低孔隙水CH?抑制甲烷氧化菌豐度。意義:量化動物-微生物互作對甲烷排放的級聯效應。

結論:

大型動物通過生物擾動(如雙殼貝類活動)顯著提升沉積物甲烷通量(2-6倍),降低孔隙水CH?濃度,抑制甲烷氧化菌豐度與活性。

小型動物部分抵消大型動物對甲烷通量的促進作用,但其高豐度仍導致甲烷氧化菌豐度下降。

底棲動物活動是海岸甲烷排放的關鍵驅動因素,其通過改變沉積物物理結構和CH?分布,間接調控甲烷氧化菌的生態功能。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

使用Unisense OX-50微電極測量沉積物氧氣滲透深度(圖3B)發現:

量化生物擾動效應:大型動物處理組(LMM/HMM)氧氣滲透深度達7.1–7.7 mm,顯著高于無動物組(LM僅3.1 mm),直接證實動物活動(如貝類灌溉)增強沉積物氧化層厚度,為甲烷遷移提供通道。

揭示氧氣-甲烷競爭關系:高氧氣滲透深度(如HMM組7.7 mm)與低孔隙水CH?濃度(圖2A)及甲烷氧化菌活性下降(圖2E)同步出現,說明生物擾動雖增加氧氣供給,但因CH?快速釋放導致甲烷氧化菌缺乏底物,抵消了氧氣對甲烷氧化菌的潛在促進作用。

驗證生態機制:電極數據為結構方程模型(圖5)提供關鍵證據——大型動物通過提高氧氣通量(標準化系數-0.60)間接影響甲烷氧化菌,但最終甲烷通量主要由動物直接驅動的物理傳輸(生物擾動)主導。

技術優勢:微電極的高空間分辨率(毫米級剖面)和原位測量能力,首次在動物-微生物互作研究中實現沉積物氧化還原微環境的精準動態監測,為理解生物擾動對甲烷循環的調控提供不可替代的實證。