熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Comprehensive evaluation of the distribution, transport and ecological risk of heavy metals in intra-urban river sediments using high-resolution techniques

基于高分辨率技術的城市內河沉積物中重金屬分布、遷移及生態風險綜合評價

來源:未標注來源,相關說明如下:這篇預印本研究論文尚未經過同行評審。

摘要內容:

本研究以佛山市雅窯水道沉積物為對象,采用薄膜擴散梯度技術(DGT)和高分辨率滲析技術(HR-Peeper)獲取了沉積物中溶解態和活性態Fe、Mn、Cd、Zn、Cu、Cr、Ni、Pb、As、Co的垂向分布特征。結合BCR連續提取法、DGT誘導沉積物通量(DIFS)模型及多種污染評價指標,評估了重金屬的遷移速率、污染水平和生態風險。結果表明:活性態重金屬主要與鐵錳(氫)氧化物結合,其中Zn、Ni、Cr與Fe/Mn呈顯著負相關(p<0.001);溶解態重金屬濃度普遍高于活性態,且分布趨勢存在差異;表層沉積物中重金屬總量顯著高于背景值;Cd的生物有效性最高(89.17%),其沉積物-水界面(SWI)處凈擴散通量為正,釋放風險高;污染源以工業活動為主,農業和生活源貢獻次之;綜合四種污染評價指標,Cd是污染最嚴重且生態風險最高的元素,其次是Cu、Zn、Ni和As。

研究目的:

揭示雅窯水道沉積物中重金屬的垂向分布特征

基于DIFS模型評估重金屬固-液相遷移機制

通過BCR法解析重金屬生物有效性和化學形態

綜合Igeo、RAC、RSP、RI指標評價生態風險

結合相關性分析和PCA識別污染來源

研究思路:

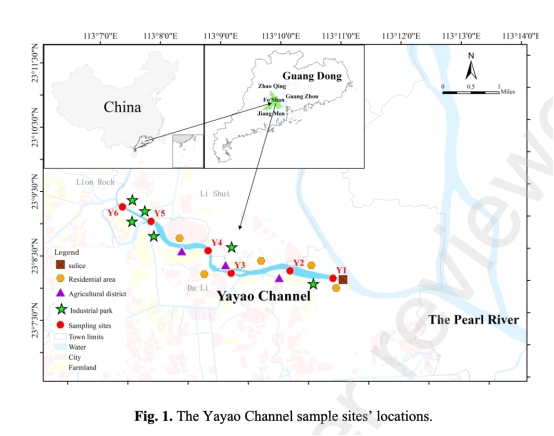

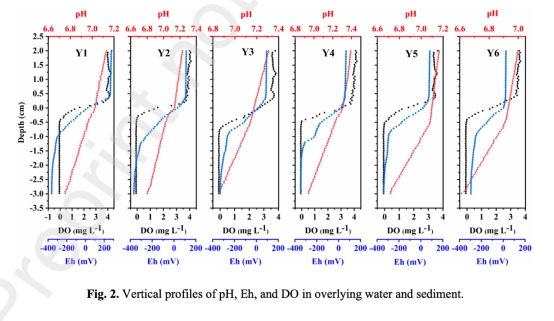

采集6個斷面沉積物柱狀樣(圖1),原位測量pH/Eh/DO剖面(丹麥Unisense微電極)

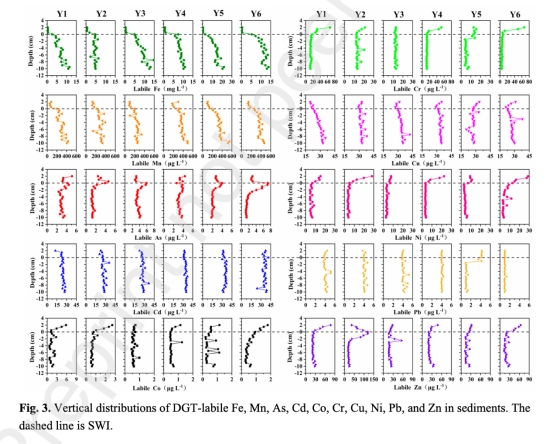

應用DGT和HR-Peeper技術獲取毫米級分辨率重金屬分布數據(圖3)

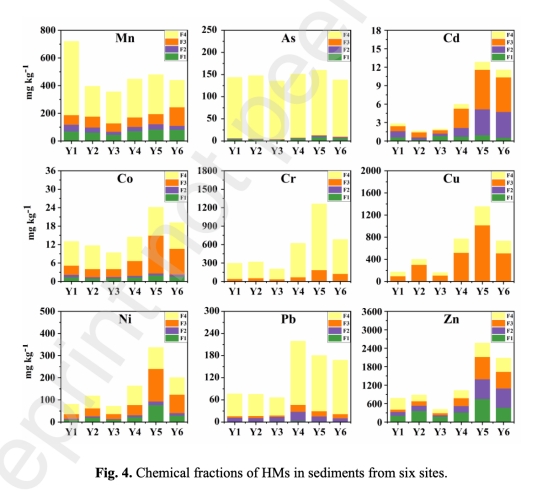

BCR連續提取法分析重金屬化學形態(圖4)

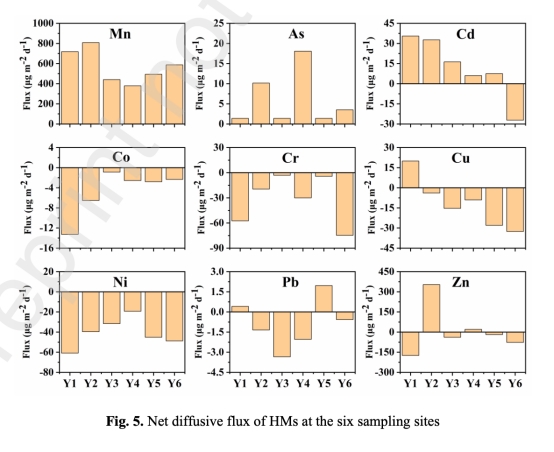

DIFS模型計算動力學參數(R、Kd、Tc等,表S9)和SWI凈擴散通量(圖5)

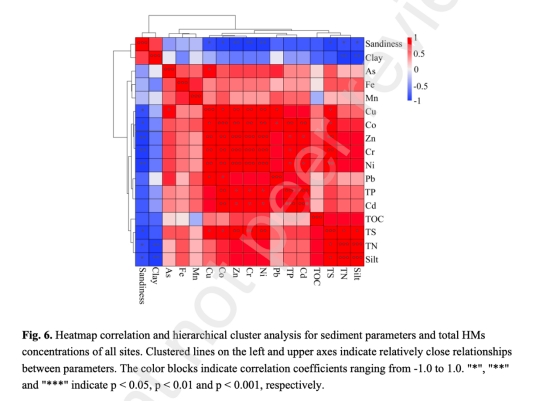

通過熱圖聚類和PCA解析污染源(圖6)

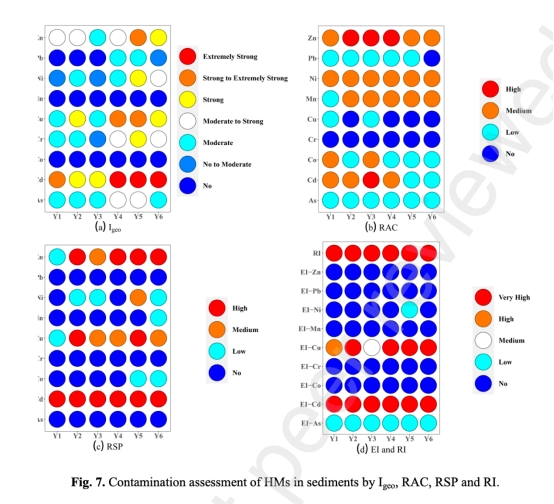

綜合Igeo、RAC、RSP、RI進行污染評價(圖7)

測量數據及研究意義:

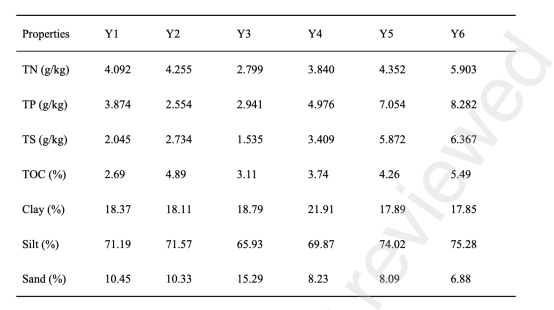

環境參數(圖2,表1)

丹麥Unisense微電極測量pH/Eh/DO垂向剖面:揭示沉積物氧化還原分層特征,DO<5 mg/L的缺氧環境促進重金屬溶解釋放。

沉積物理化性質(TN/TP/TS/TOC/粒度):細顆粒物(粉粒占65-75%)的高比表面積增強重金屬吸附,TN/TP與重金屬顯著正相關指示營養鹽輸入加劇污染。

研究意義:為理解重金屬遷移的氧化還原驅動機制提供關鍵環境背景。

重金屬分布(圖3)

DGT活性態Fe/Mn在SWI處驟升,與沉積物氧化還原轉換相關;Zn/Cr/Ni在SWI下濃度穩定,反映同源地球化學行為;As在氧化層被Fe/Mn氧化物吸附,在還原層釋放。

HR-Peeper溶解態濃度普遍高于DGT值,分布趨勢差異體現沉積物異質性影響。

研究意義:高分辨率技術揭示重金屬遷移的微觀機制,如As的氧化還原敏感特性。

形態與遷移(圖4,圖5)

BCR形態:Cd生物有效性最高(89.17%,F2+F3為主),As/Cr/Pb以殘渣態為主(>78%)。

DIFS模型:R值(0.119-0.809)表明重金屬"部分持續"補給,As補給能力最強(R=0.554),Cd雖釋放庫大但補給速率慢。

SWI凈通量:Mn/As/Cd通量為正(沉積物→上覆水),Zn/Cu/Ni通量為負(上覆水→沉積物)。

研究意義:定量揭示Cd的高釋放風險與As的高遷移速率矛盾機制。

污染源解析(圖6)

熱圖聚類:Ni-Zn-Cr顯著相關(p<0.001),指向電鍍冶金工業源;As-Mn同源關聯農業活動。

PCA分析:PC1(66.98%)代表工業源(Cd/Co/Cr/Cu/Zn/Pb/Ni),PC2(13.64%)代表農業源(As/Mn)。

研究意義:明確工業排放(上游Y5-Y6)為污染主因,指導源頭治理。

風險評價(圖7)

Igeo:Cd污染最強(4.756,強-極強),其次為Cu(3.230,強)

RAC:Zn高風險(生物有效性73.04%),Cd中風險

RI:Cd生態風險"極高"(貢獻率最高),Cu次之

研究意義:多指標交叉驗證Cd為首要管控污染物。

丹麥Unisense電極數據的科研意義:

氧化還原精細刻畫:通過毫米級分辨率剖面(圖2)揭示SWI處DO驟降(上覆水→沉積物從5 mg/L降至<1 mg/L),明確厭氧環境主導沉積物深層,解釋Fe/Mn氧化物還原溶解導致As/Cd釋放的機制。

界面過程量化:Eh梯度變化(-100至200 mV)反映電子轉移活性,結合pH堿性遷移(上覆水弱酸→沉積物弱堿),預測重金屬形態轉化路徑(如As(V)在氧化層吸附→As(III)在還原層釋放)。

污染動力學基礎:提供DIFS模型關鍵輸入參數(如DO控制Fe/Mn氧化物穩定性),支撐重金屬擴散通量計算(圖5)和釋放風險評估。

結論:

分布特征:活性態Zn/Cr/Ni與Fe/Mn顯著負相關;溶解態濃度普遍高于活性態;上游工業區(Y5-Y6)重金屬總量超標嚴重(Cd超背景值55.6倍)。

遷移機制:Cd生物有效性最高(89.17%),但DIFS模型顯示其補給速率慢(R值低);As/Mn釋放速率快;SWI處Cd/As/Mn凈擴散通量為正。

污染來源:工業排放(電鍍/金屬加工)為主源(貢獻率66.98%),農業活動為輔源(13.64%)。

生態風險:Cd為極高風險(Igeo=4.756,RI=極高),其次為Cu/Zn/Ni/As;建議環境疏浚深度>22 cm。

技術價值:Unisense微電極+DGT+HR-Peeper組合實現重金屬遷移的毫米級原位解析,為城市河流精準治污提供方法論支撐。