熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

High resolution 3D images of sediment cores as powerful tool for exploring foraminiferal microhabitats

沉積物巖芯的高分辨率三維圖像:探索有孔蟲微生境的有力工具

來源:Marine Micropaleontology , 191 (2024) 102394

《海洋微體古生物學》,第191卷,2024年,文章編號:102394

摘要內(nèi)容

摘要指出底棲有孔蟲廣泛用作古環(huán)境重建的指標(如古氧含量、生產(chǎn)力),但傳統(tǒng)基于巖芯切片(分辨率通常為 0.5–1 cm)的方法無法精確確定其微生境。本研究首次通過顯微CT(μCT-scan)技術(shù)以 13 μm/體素的分辨率對實驗沉積物巖芯進行三維成像,觀察兩種表棲型有孔蟲 Ammonia confertitesta 和 Haynesina germanica 的活體位置。結(jié)果顯示,這兩種物種從未位于沉積物表面,而是集中在表層以下 0–500 μm 的亞表層區(qū)間內(nèi)。豐度在此深度以下急劇下降,表明其微生境比此前認知更局限。該方法為精確評估有孔蟲微生境提供了新工具,對提升古環(huán)境代理指標的可靠性至關(guān)重要。

研究目的

通過高分辨率三維成像技術(shù),挑戰(zhàn)傳統(tǒng)認為"表棲型有孔蟲生活在沉積物表面"的假設(shè),精確量化目標物種的實際微生境位置,以解決古環(huán)境重建中因微生境認知偏差導(dǎo)致的代理指標誤差問題。

研究思路

實驗設(shè)計:

采集法國布爾格內(nèi)夫灣潮間帶沉積物,經(jīng)冷凍殺滅大型生物后均質(zhì)化,構(gòu)建實驗微宇宙。

添加富含活體有孔蟲(A. confertitesta 和 H. germanica)的表層沉積物。

數(shù)據(jù)采集:

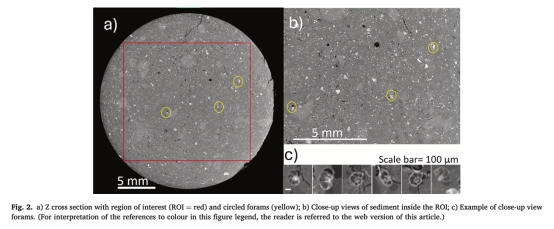

溶解氧剖面:使用丹麥Unisense微電極(50 μm尖端)測量沉積物-水界面的氧梯度(圖4)。

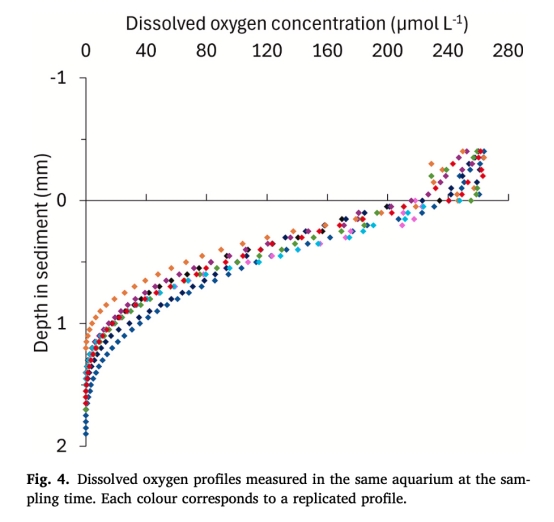

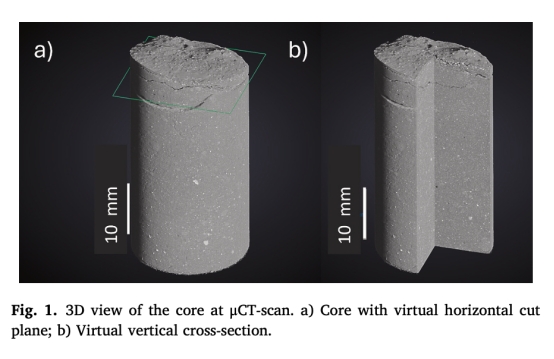

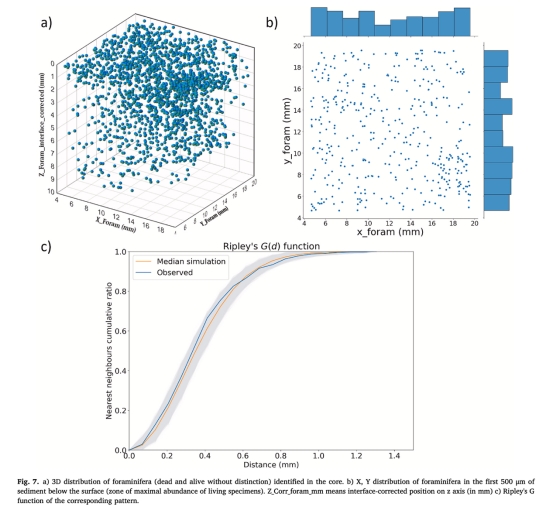

顯微CT掃描:對樹脂包埋的巖芯進行μCT掃描(分辨率 13 μm/體素),獲取有孔蟲三維分布(圖1, 2, 5, 7)。

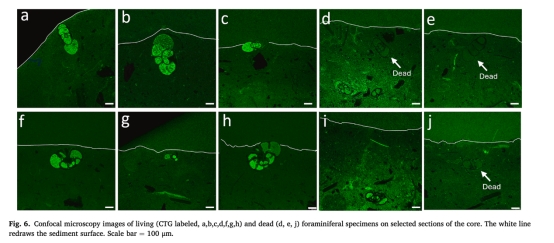

共聚焦顯微鏡驗證:通過熒光標記(CTG)確認活體位置(圖6)。

數(shù)據(jù)分析:

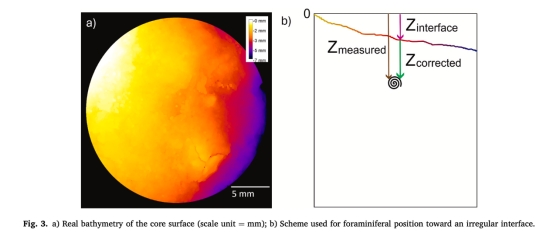

手動標注CT圖像中的有孔蟲位置,校正沉積物表面起伏(圖3)。

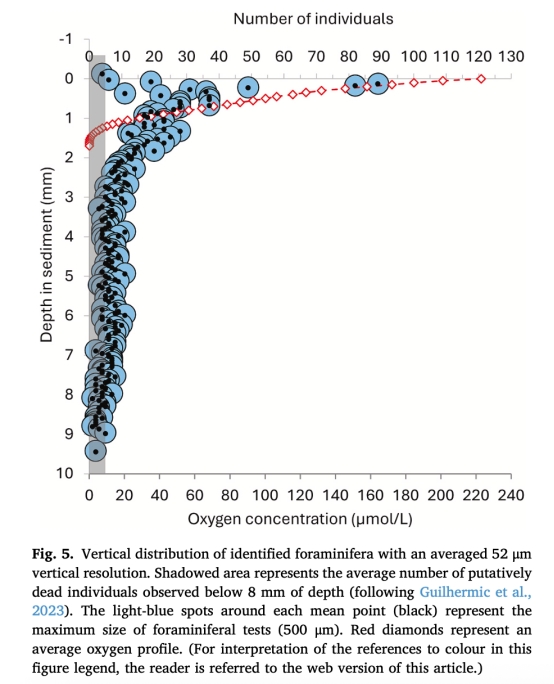

統(tǒng)計垂直分布(圖5)和水平空間分布(Ripley's G函數(shù),圖7)。

測量數(shù)據(jù)及其來源與研究意義

溶解氧剖面(圖4):

數(shù)據(jù):沉積物表層(0–500 μm)氧濃度從 238–258 μmol/L 降至 135–150 μmol/L,1.2–1.6 mm 深度處缺氧。

意義:揭示亞表層微生境的化學梯度,證明有孔蟲豐度峰值區(qū)(0–500 μm)已顯著缺氧,挑戰(zhàn)"表棲物種反映底水條件"的傳統(tǒng)假設(shè)。

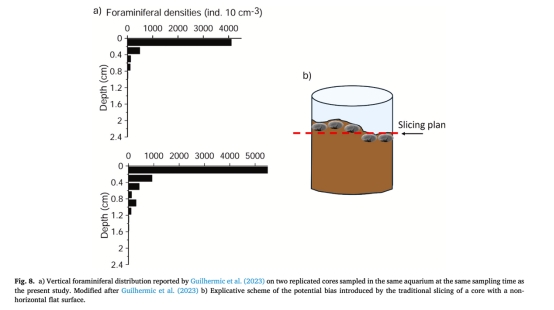

有孔蟲三維分布(圖5):

數(shù)據(jù):豐度峰值位于表層下 200–500 μm(52 μm分辨率),500 μm 以下豐度下降 >70%,2 mm 以下極少。

意義:首次定量證實兩種"表棲"物種實際為淺層內(nèi)棲,修正其生態(tài)分類,避免古環(huán)境重建中的生境誤判。

沉積物表面地形(圖3):

數(shù)據(jù):界面起伏需通過三維坐標校正。

意義:解釋傳統(tǒng)水平切片法因忽略表面地形導(dǎo)致的分布偏差(圖8b)。

共聚焦驗證(圖6):

數(shù)據(jù):0–500 μm 區(qū)間內(nèi)多數(shù)為活體(熒光標記),部分個體殼體能穿透界面。

意義:支持CT數(shù)據(jù)可靠性,并揭示殼體尺寸(250–500 μm)導(dǎo)致部分個體看似位于表面。

丹麥Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細研究意義

丹麥Unisense微電極測量的高分辨率溶解氧剖面(步長 50 μm)具有以下關(guān)鍵意義:

揭示微尺度氧化還原梯度:數(shù)據(jù)顯示沉積物表層 0–500 μm 存在陡峭氧梯度(飽和度→缺氧),證明有孔蟲實際生存環(huán)境已顯著偏離底水化學條件(如氧濃度下降 40%)。

解釋有孔蟲微生境約束:氧穿透深度(1.2–1.6 mm)與有孔蟲豐度驟減深度(>500 μm)吻合,表明缺氧是限制其深層分布的主因。

質(zhì)疑傳統(tǒng)代理指標適用性:有孔蟲殼體地球化學信號(如 δ13C)反映的是亞表層孔隙水條件(缺氧、有機物礦化區(qū)),而非底水環(huán)境,因此需重新評估其作為古氧或古生產(chǎn)力代理的可靠性。

結(jié)論

微生境修正:A. confertitesta 和 H. germanica 并非表棲(sensu stricto),而是嚴格分布于沉積物表層下 0–500 μm 的淺層內(nèi)棲帶。

方法學突破:μCT掃描技術(shù)(13 μm分辨率)可精確量化有孔蟲三維位置,克服傳統(tǒng)切片法的分辨率局限(厘米級)和地形偏差(圖8b)。

古環(huán)境重建啟示:有孔蟲微生境的精確識別(如是否反映底水 vs. 孔隙水)對地球化學代理指標的選擇至關(guān)重要,未來需結(jié)合高分辨率生境數(shù)據(jù)校準古環(huán)境模型。