熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Tree Species Influence Nitrate and Nitrous Oxide Production in Forested Riparian Soils

樹種對森林河岸土壤中硝酸鹽和一氧化二氮產生的影響

來源:Nitrogen 2023, 4

氮 2023年 第4卷

摘要內容

研究探討了六種樹種(包括ECM菌根關聯的北美紅櫟、美洲山毛櫸和AM菌根關聯的糖楓、美國梧桐等)在兩種氮輸入水平(高氮與低氮子流域)的河岸土壤中,對硝酸鹽(NO??)和一氧化二氮(N?O)產生的影響。關鍵發現包括:

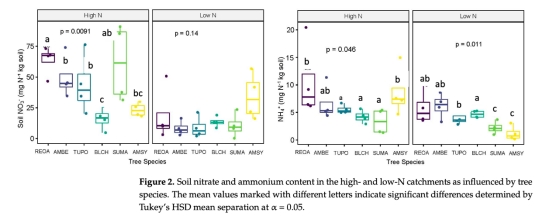

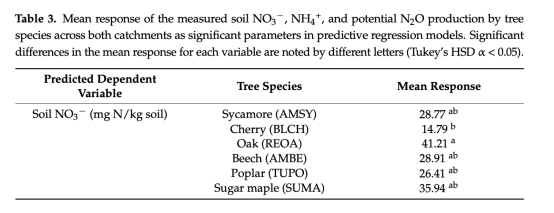

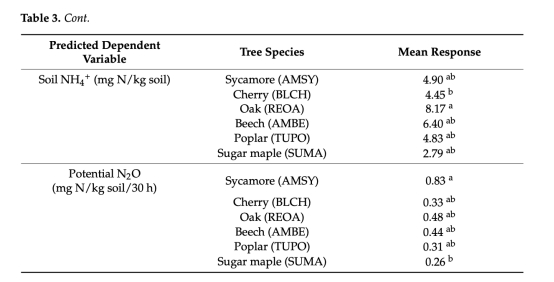

樹種與氮富集交互作用:高氮子流域中,黑櫻桃(AM關聯)土壤的NO??濃度、潛在N?O產量、pH和有機質均顯著低于其他樹種(圖2, 圖4)。

關鍵驅動因子:

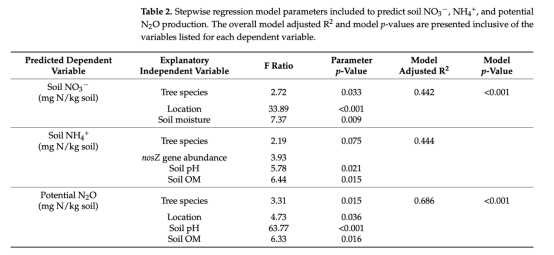

土壤NO??的主要預測因子是氮富集程度(高/低子流域)和土壤濕度(表2)。

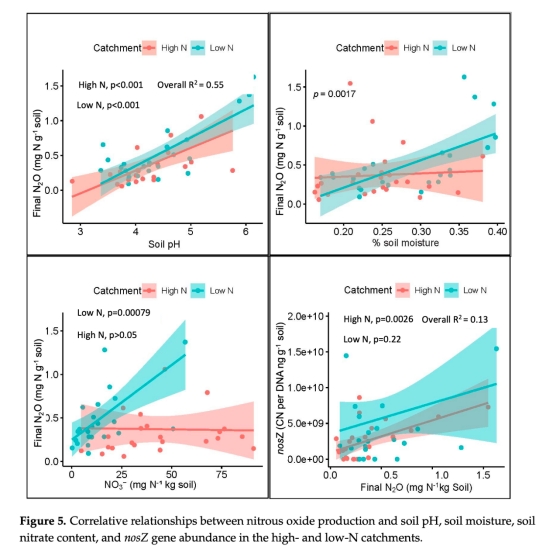

N?O產量的最強預測因子是土壤pH(正相關),其次為有機質含量(圖5)。

微生物基因作用:

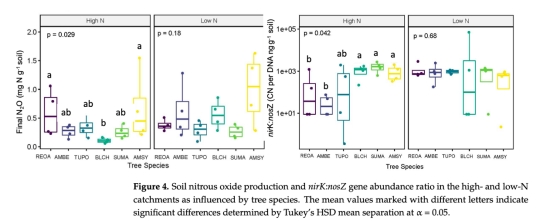

反硝化基因(nirK, nosZ)豐度與土壤pH呈正相關(圖5),但基因豐度與N?O產量的直接關聯較弱。

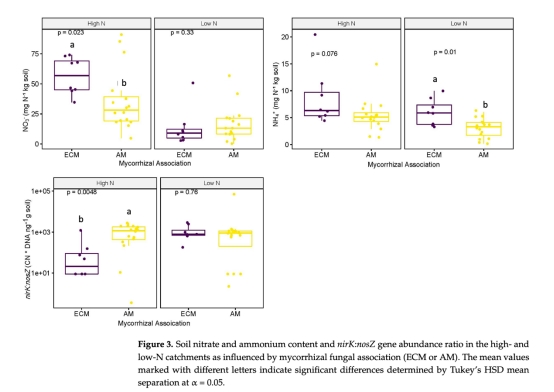

nirK:nosZ比率未顯著預測N?O排放,但AM關聯樹種土壤中該比率較高(圖3)。

菌根類型影響:ECM關聯樹種(如紅櫟)在高氮條件下保留更多無機氮(NH??),可能減少氮流失(圖3)。

研究目的

量化樹種和菌根類型(ECM vs. AM)對河岸土壤氮循環(NO??和N?O產生)的影響。

探究土壤微生物功能基因(nirK, nosZ)豐度與氮轉化過程的關系。

評估氮富集(農業徑流輸入)如何調控上述關系。

研究思路

實驗設計:

選取美國西弗吉尼亞州West Run流域兩個子流域(高氮:受農業徑流影響;低氮:未受干擾)。

采集六種代表性樹種(ECM: 北美紅櫟、美洲山毛櫸;AM: 糖楓、美國梧桐等)根際土壤(0–10 cm)。

測量指標:

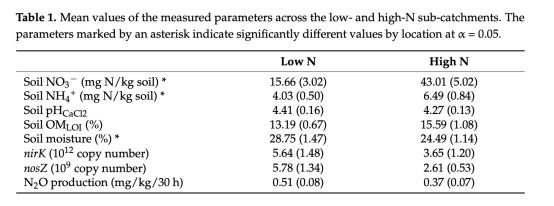

土壤理化性質:pH、有機質(OM)、濕度、NO??、NH??濃度(表1)。

N?O潛在產量:30小時厭氧培養后測定(圖4)。

微生物功能基因:qPCR定量反硝化基因nirK和nosZ(表1, 圖3)。

統計分析:

非參數檢驗比較樹種/菌根類型差異。

逐步回歸分析環境變量對NO??、NH??、N?O的預測作用(表2)。

測量數據及研究意義

土壤氮含量(圖2, 表1):

數據:高氮子流域NO??濃度(43.01 mg N/kg)顯著高于低氮子流域(15.67 mg N/kg)。

意義:證實農業徑流導致氮積累,凸顯河岸帶截留氮污染的重要性。

潛在N?O產量(圖4, 表3):

數據:高氮子流域中,美國梧桐土壤N?O產量最高(0.83 mg N/kg),糖楓最低(0.26 mg N/kg)。

意義:樹種選擇可調控溫室氣體排放,如優先種植糖楓可能降低N?O釋放。

功能基因豐度(圖3, 表1):

數據:nirK和nosZ基因豐度與土壤pH正相關(圖5);高氮區AM樹種下nirK:nosZ比率更高。

意義:pH通過影響反硝化微生物活性間接調控N?O產生,但基因豐度不能直接預測過程速率。

丹麥Unisense電極測量數據:

數據:溶解N?O微傳感器定量培養液中N?O濃度,計算潛在N?O產量(單位:mg N/kg土壤)。

研究意義:

高精度監測:直接測定溶解態N?O,避免氣態采樣誤差,反映土壤真實產氣潛力。

機制解析:結合培養實驗,揭示pH對N?O還原酶(nosZ編碼)活性的抑制效應(如pH<6.1時酶活性降低)。

環境預測:證實pH是N?O排放的關鍵驅動因子(圖5),為模型參數提供實證支持。

結論

樹種篩選:黑櫻桃(AM)在高氮條件下顯著降低NO??和N?O產量,適合用于減少氮污染的河岸緩沖帶。

關鍵調控因子:

氮富集程度主導NO??累積,土壤pH是N?O排放的最強預測因子(正相關)。

微生物基因豐度(nirK, nosZ)受pH調控,但與N?O產量無直接因果關系。

菌根類型影響:ECM樹種(如紅櫟)可能通過保留更多NH??減少氮流失,但菌根類型對N?O的預測作用不穩定。

實踐意義:河岸帶管理需優先考慮土壤pH調控,并依據氮輸入水平選擇樹種(如高氮區避免種植美國梧桐)。