熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Fe(III) stabilizing soil organic matter and reducing methane emissions in paddy fields under varying flooding conditions

不同淹水條件下Fe(III)對稻田土壤有機質的穩定作用及甲烷減排效應

來源:Ecotoxicology and Environmental Safety, Volume 259,2023, Article 114999

《生態毒理學與環境安全》,2023年第259卷,文章編號114999

摘要內容

研究探討了Fe(III)添加對淹水稻田土壤有機質(SOM)礦化和甲烷(CH?)排放的影響。關鍵發現包括:

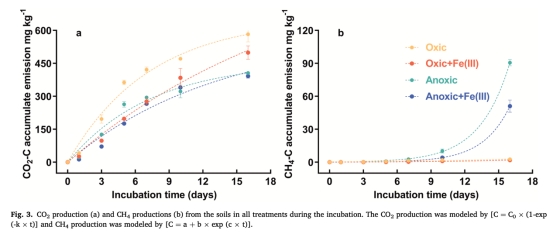

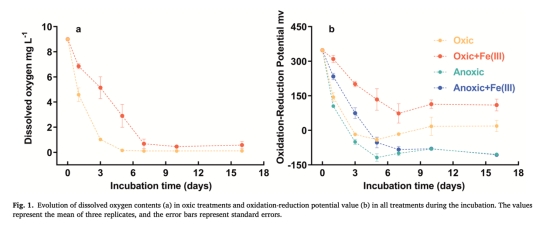

有氧淹水條件:添加Fe(III)使SOM礦化率降低14.4%(16天),CO?排放減少(圖3A),溶解氧(DO)消耗速率減緩(DO降至0耗時7天 vs 對照組3天)(圖1A)。

厭氧淹水條件:Fe(III)添加使CH?排放降低43.6%(圖3B),但對CO?排放無顯著影響。

作用機制:

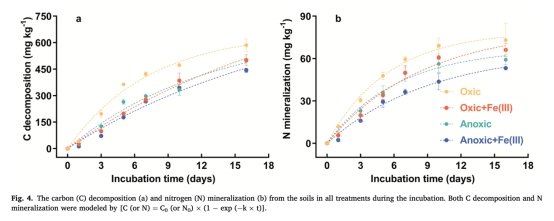

有氧條件下:Fe(III)形成弱結晶鐵氧化物,通過吸附/共沉淀保護有機質,減少微生物接觸(圖4)。

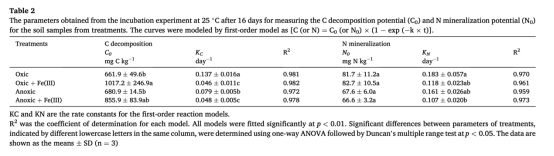

厭氧條件下:Fe(III)作為電子受體競爭底物,抑制產甲烷菌活性(表2)。

氧化還原動態:Unisense電極證實Fe(III)提升氧化還原電位(ORP),有氧組ORP穩定于98.9 mV(對照組6.7 mV)(圖1B)。

研究目的

量化Fe(III)添加對淹水稻田SOM礦化(CO?和CH?排放)的影響。

闡明有氧與厭氧淹水條件下Fe(III)調控碳循環的差異機制。

驗證Fe(III)通過改變土壤氧化還原狀態(ORP/DO)抑制CH?生成的假設。

研究思路

實驗設計:

設置四組處理:有氧(Oxic)、有氧+Fe(III)、厭氧(Anoxic)、厭氧+Fe(III)。

Fe(III)添加量:5 mg kg?1(模擬稻田可溶性鐵濃度)。

監測指標:

氣體排放:GC測定CO?/CH?通量(圖3)。

氧化還原參數:Unisense微電極實時測量DO和ORP(圖1)。

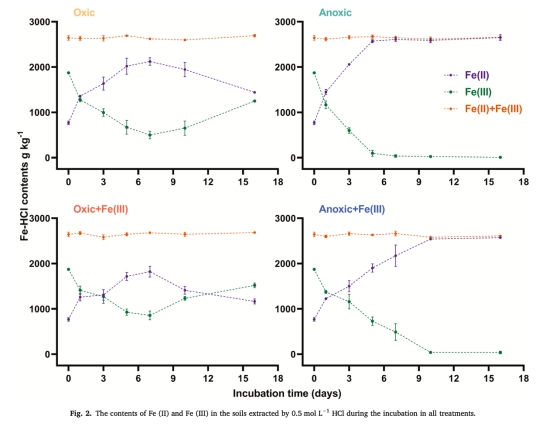

鐵形態:HCl提取法分析Fe(II)/Fe(III)動態(圖2)。

礦化模型:一級動力學模型擬合碳分解潛力(C?)和速率常數(Kc)(圖4,表2)。

測量數據及研究意義

氣體排放數據(圖3):

數據:有氧+Fe(III)組CO?累計排放498.8 mg C kg?1(較有氧組降低14.4%);厭氧+Fe(III)組CH?排放51.1 mg C kg?1(較厭氧組降低43.6%)。

意義:證實Fe(III)在有氧條件下保護SOM,在厭氧條件下抑制CH?生成,為稻田鐵管理提供依據。

鐵形態動態(圖2):

數據:有氧+Fe(III)組Fe(II)濃度顯著降低(p<0.01),Fe(III)穩定性增強。

意義:揭示Fe(III)通過抑制還原過程維持氧化環境,減緩SOM分解。

礦化模型參數(表2):

數據:有氧+Fe(III)組碳分解速率常數(Kc=0.046 d?1)顯著低于有氧組(0.137 d?1)。

意義:量化Fe(III)對SOM穩定的長期效應,支持"鐵門"理論(鐵氧化物物理保護有機質)。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

數據來源:圖1展示DO和ORP隨時間變化(空間分辨率亞毫米級)。

研究意義:

高精度氧化還原解析:實時捕捉Fe(III)添加后DO消耗速率減緩(有氧組DO降至0耗時從3天延至7天),直接證明Fe(III)延緩土壤缺氧進程。

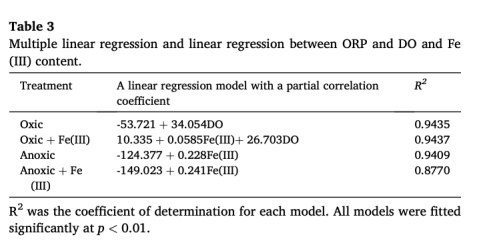

機制關聯:ORP與Fe(III)含量顯著正相關(R2=0.94,表3),驗證Fe(III)通過提升ORP抑制厭氧微生物活性。

技術優勢:微電極原位監測避免土壤擾動,準確反映淹水土壤微界面氧化還原躍遷,為鐵-碳耦合機制提供動態證據。

結論

Fe(III)的雙重角色:

有氧條件:促進弱結晶鐵氧化物形成,通過吸附/共沉淀物理保護SOM,降低CO?排放。

厭氧條件:作為電子受體競爭底物,抑制產甲烷途徑,減少43.6% CH?排放。

應用價值:稻田添加可溶性Fe(III)可同步實現SOM固存與CH?減排,尤其適用于間歇灌溉稻田管理。

局限性:Fe(III)保護效應在長期厭氧環境中隨鐵還原而減弱,需結合水分管理優化。