熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Fate of carbon influenced by the in-situ growth of phototrophic biofilms at the soil-water interface of paddy soil

光養生物膜在稻田土壤-水界面的原位生長對碳歸宿的影響

來源: Science of the Total Environment, Volume 908, 2024, Article 168451

《環境科學與技術》期刊,2024年 第908卷,文章編號168451

摘要內容

研究探討了稻田土壤中原位生長的光養生物膜(PBs)對碳歸宿的影響。關鍵發現包括:

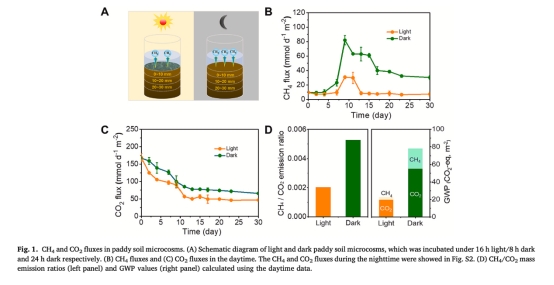

溫室氣體減排:PBs的生長使白天CH?排放降低79%(圖1B),CO?排放降低33%(圖1C),全球增溫潛勢(GWP)降低72%(圖1D)。

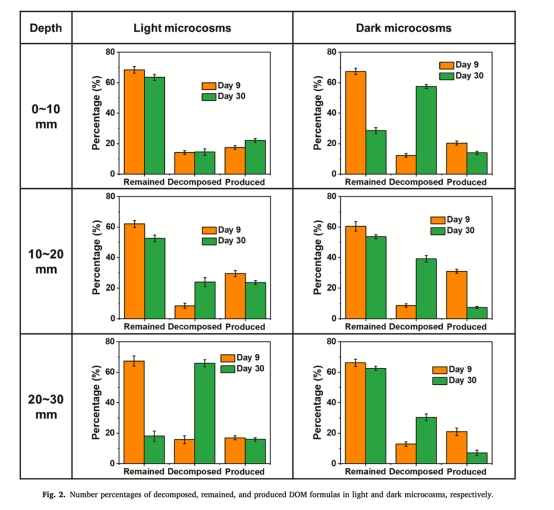

溶解性有機質(DOM)轉化:PBs減緩DOM分解速率(從>30.4%降至<16%),促進CHO類化合物生成(圖2),抑制深層有機硫化合物分解。

作用機制:

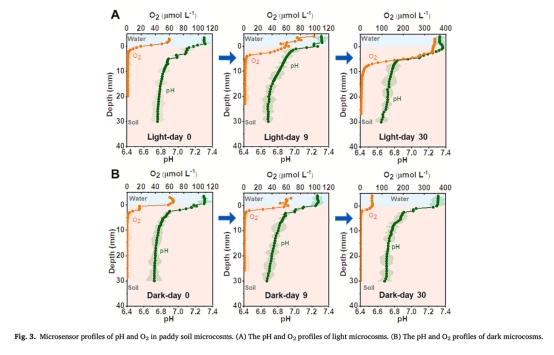

通過Unisense微電極證實PBs提升土壤O?濃度(從30增至350 μmol/L)和滲透深度(從2.25 mm增至11.76 mm)(圖3A)。

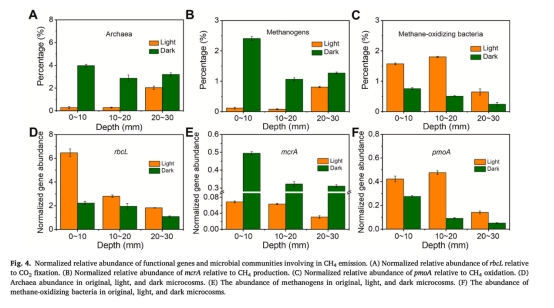

改變微生物群落:抑制產甲烷菌(如Methanosaeta豐度降低至0.1%),促進甲烷氧化菌(如Methylobacterium豐度提升)(圖4B, F)。

上調rbcL(CO?固定基因)和pmoA(甲烷氧化基因),下調mcrA(產甲烷基因)(圖4D-F)。

研究目的

量化PBs原位生長對稻田CH?和CO?排放的影響。

闡明PBs調控DOM轉化的微生物與化學機制。

揭示PBs通過氧擴散改變土壤微環境的關鍵過程。

研究思路

實驗設計:

構建光照(16h光/8h暗)與黑暗(24h暗)微宇宙體系(圖1A)。

監測30天內CH?/CO?通量、DOM組成、微生物群落及功能基因動態。

多尺度監測:

氣體通量:GC測定CH?/CO?排放(圖1B-C)。

DOM轉化:UPLC-Q-Exactive質譜分析分子組成(圖2)。

微環境:Unisense微電極測量O?/pH剖面(圖3)。

微生物群落:16S rRNA測序及功能基因芯片分析(圖4)。

測量數據及研究意義

氣體排放數據(圖1B-C):

數據:光照組累計CH?排放227 mmol·m?2(較黑暗組低79%),CO?排放1842 mmol·m?2(低33%)。

意義:證實PBs通過光合作用固定碳并抑制溫室氣體釋放,為稻田減排提供生物策略。

DOM組成數據(圖2):

數據:光照組DOM分解率<16%(黑暗組>30.4%),表層(0-10 mm)CHO化合物增加34%。

意義:揭示PBs通過分泌代謝產物改變DOM化學多樣性,延緩碳礦化,增強土壤碳固存。

微生物與基因數據(圖4):

數據:甲烷氧化菌(如Methylobacterium)豐度提升,產甲烷菌(如Methanosaeta)豐度降至0.1%;pmoA基因上調,mcrA基因下調。

意義:闡明PBs通過調控功能微生物群落平衡碳循環,抑制產甲烷途徑并強化甲烷氧化。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

數據來源:圖3展示O?和pH微剖面(空間分辨率0.1 mm)。

研究意義:

高分辨率氧動態:直接量化PBs導致的O?濃度梯度(表層350 μmol/L vs 黑暗組30 μmol/L),證實光合作用驅動氧化微區擴展(滲透深度達11.76 mm)。

機制關聯:O?擴散深度與甲烷氧化菌豐度正相關(圖4F),為"氧化抑制產甲烷"提供實證。

技術優勢:亞毫米級分辨率捕捉土壤-水界面氧化還原躍變,克服傳統方法無法解析微區過程的局限。

結論

PBs的碳調控作用:

通過釋放O?提升土壤氧化性,抑制產甲烷菌并激活甲烷氧化菌,顯著降低CH?排放。

減緩DOM分解,促進穩定碳組分(如CHO)積累,增強土壤碳固存潛力。

應用價值:PBs可作為低成本生物工具,通過調控光照管理實現稻田溫室氣體減排(CH?降低79%)與碳固持協同增效。

局限性:PBs效應受光照周期調控,夜間減排效果較弱,需結合田間管理優化。