熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

An electrolytic bubble column with an external hollow fiber membrane gas-liquid contactor for effective microbial electrosynthesis of acetate from CO2

采用外置中空纖維膜氣液接觸器的電解氣泡柱用于高效微生物電合成CO2制乙酸

來源:Chemical Engineering Journal,471 (2023) 144296

《化學工程雜志》,第471卷,2023年,文章編號:144296

摘要內容:

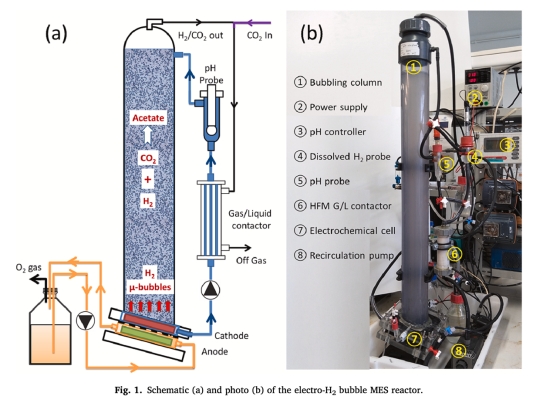

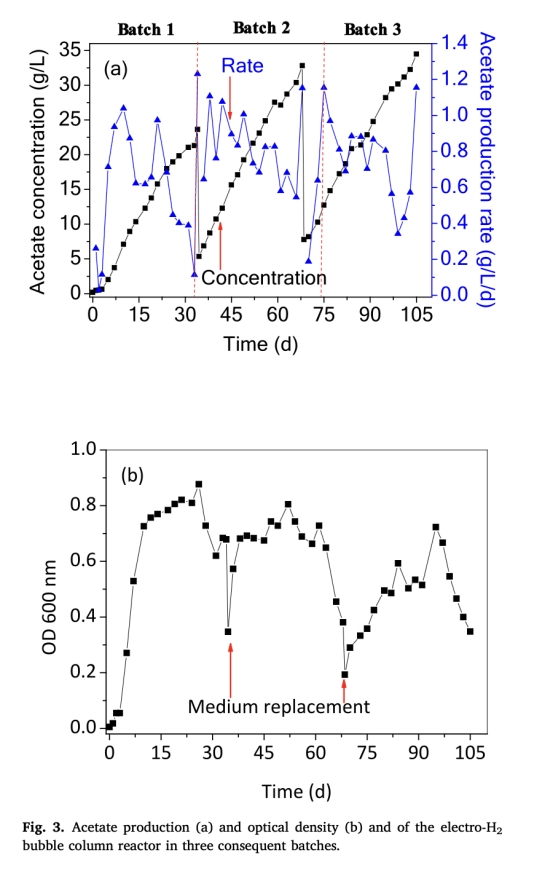

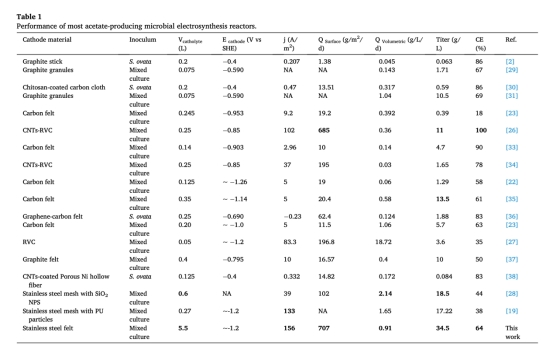

研究開發了一種新型電解氫氣氣泡柱反應器(electro-H? bubble column reactor),結合外置中空纖維膜(HFM)氣液接觸器,用于微生物電合成(MES)CO?制乙酸。該設計通過電解槽在陰極產生H?微氣泡(平均直徑169±7μm,電流密度156 A/m2),氣泡柱延長H?停留時間,外置HFM接觸器回收未利用氣體。富集同型乙酸菌的反應器在5.5 L陰極電解液(傳統MES反應器體積的10倍)中實現最大乙酸產率1.15 g/L/d(對應898 g/m2陰極/d)、乙酸濃度34.5 g/L,電子到乙酸的庫侖效率(CE)平均64%(最高92%)。溶解H?測量和微生物群落分析表明高乙酸產率源于H?過飽和及良好傳質。

研究目的:

解決傳統生物膜驅動MES反應器電流密度低、啟動慢的問題,通過非生物膜驅動的H?介導策略實現高效CO?生物轉化。

研究思路:

反應器設計:底部電解槽產生H?微氣泡,頂部氣泡柱延長氣液接觸,外置HFM接觸器回收未反應氣體(圖1)。

操作優化:恒定電流1 A(156 A/m2),控制陰極電解液pH=7.0,CO?/H?進料比1:1.9(略低于乙酸合成理論比2:1)。

性能驗證:分三批次運行(共105天),監測乙酸產率、菌體密度、氣體利用效率及微生物群落演化。

測量數據及研究意義(標注來源圖/表):

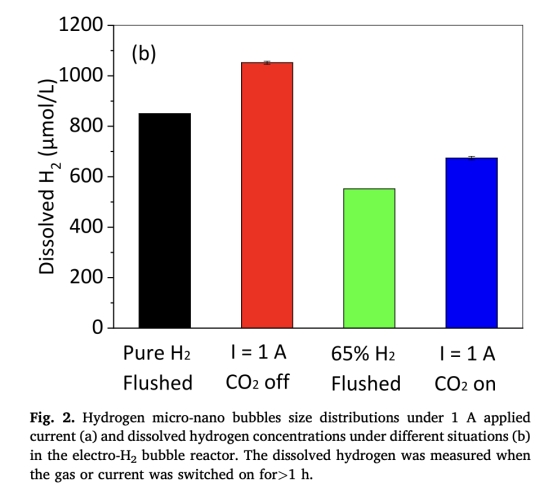

H?氣泡尺寸分布(圖2a):平均直徑169±7μm,證實微氣泡增強氣液傳質界面。

溶解H?濃度(圖2b):未通CO?時達1052±6 μmol/L(比100% H?鼓泡高23%),證明H?過飽和態提升底物可利用性。

乙酸產率與濃度(圖3a):第三批次達峰值1.15 g/L/d和34.5 g/L,為傳統MES反應器2–3倍(對比表1數據)。

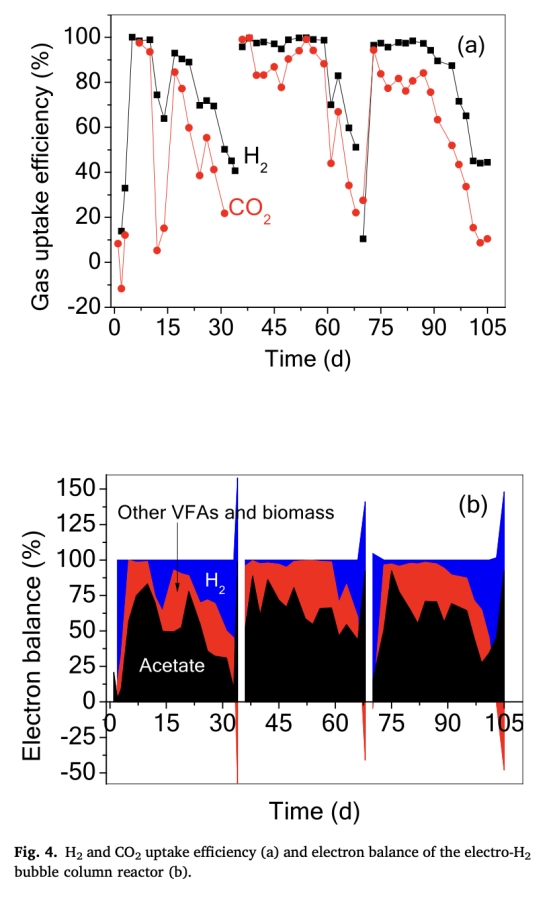

氣體利用效率(圖4a):H?平均利用率82%,穩態近100%,表明HFM接觸器有效回收氣體。

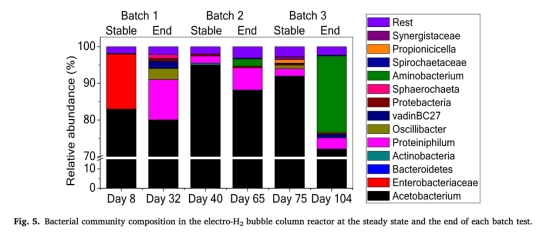

微生物群落(圖5):同型乙酸菌Acetobacterium占比>90%(穩態期),主導乙酸合成;批次末期出現異養菌(如Proteiniphilum)降解菌體釋放乙酸。

電子平衡(圖4b):57%電子流向乙酸,21%至其他產物/菌體,22%以H?形式殘留。

Unisense電極數據的核心研究意義:

量化H?過飽和狀態:直接測量溶解H?濃度(圖2b),證實電解微氣泡使液相H?濃度比傳統鼓泡高23%,為高乙酸產率提供底物保障。

指導反應器調控:實時監測顯示CO?通入后溶解H?降至674 μmol/L(仍比65% H?鼓泡高22%),說明HFM接觸器維持高效氣液傳質,避免H?浪費。

關聯生物活性:H?過飽和態(>1000 μmol/L)與Acetobacterium豐度(>90%)協同作用(圖3a, 圖5),支撐“高H?可用性→高乙酸產率”假說。

結論:

新型反應器通過電解H?微氣泡、氣泡柱延滯及HFM氣體回收,實現非生物膜驅動MES的高性能(乙酸產率1.15 g/L/d,濃度34.5 g/L)。

Unisense電極證實H?過飽和是高效轉化的關鍵,Acetobacterium主導代謝途徑。

該設計為MES規模化提供新方向,尤其適合H?依賴型CO?生物轉化過程。