熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of acidification on nitrification and associated nitrous oxide emission in estuarine and coastal waters

酸度對河口及沿海水域硝化作用及關聯氧化亞氮排放的影響

來源:Nature Communications, volume 14, Article number: 1380 (2023)

《自然·通訊》第14卷,文章編號1380(2023年)

摘要內容:

該研究探討了河口及沿海水域酸化(由富營養化和大氣CO?升高共同驅動)對硝化作用及關聯氧化亞氮(N?O)排放的影響。研究發現,酸化顯著抑制硝化速率(降低7.7-25.0%),但刺激了N?O排放(增加9.5-27.5%)。通過解耦實驗和宏轉錄組分析,揭示了高pCO?與低pH的獨立效應及微生物分子響應機制。

研究目的:

闡明河口及沿海水域酸化對硝化微生物功能(硝化速率及N?O排放)的影響機制,評估其對全球氮循環和溫室氣體排放的潛在影響。

研究思路:

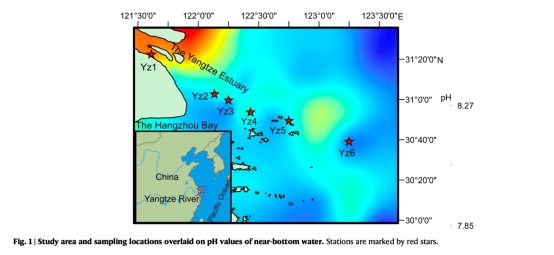

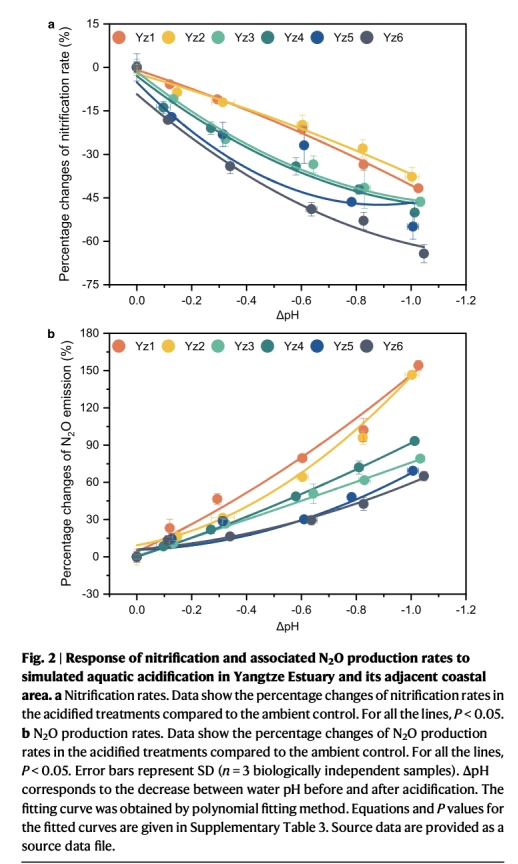

野外采樣與酸化模擬:在長江口及鄰近海域(圖1)采集水樣,通過調控CO?濃度模擬不同酸化水平(pH降低0.10-1.05),測量硝化速率和N?O排放(圖2)。

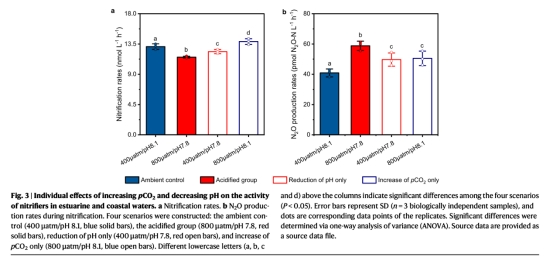

效應解耦實驗:設計連續流微宇宙系統,獨立控制pCO?(400/800 μatm)和pH(8.1/7.8),區分二者對硝化作用的獨立影響(圖3)。

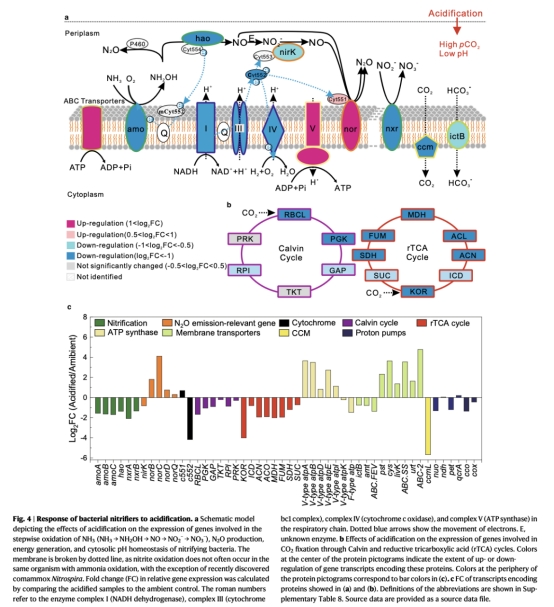

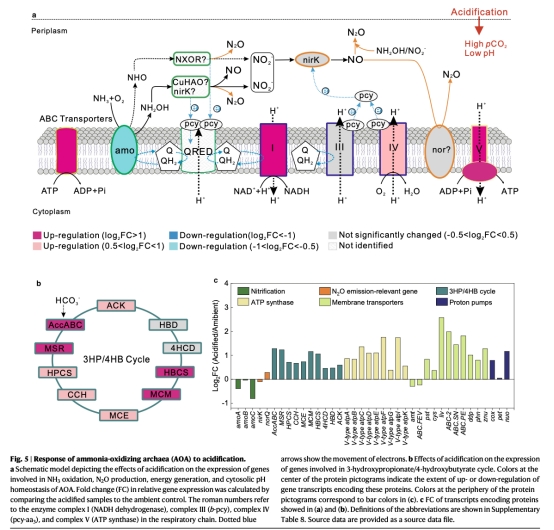

分子機制解析:通過長期培養富集硝化微生物,結合宏轉錄組學分析關鍵功能基因表達變化(圖4-5)。

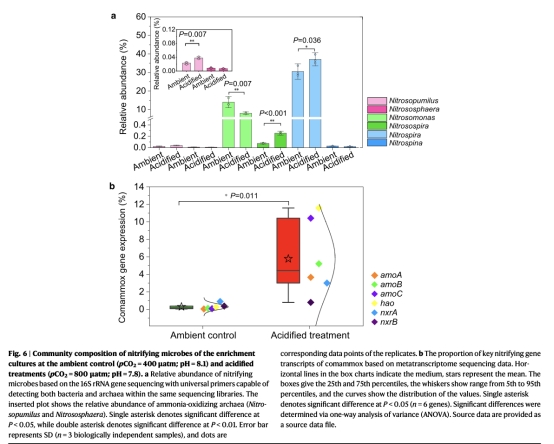

微生物群落響應:分析酸化對硝化微生物群落結構的影響(圖6)。

測量數據及研究意義:

硝化速率(圖2a, 3a):酸化顯著抑制硝化速率,表明酸化削弱了氮循環的關鍵過程,可能影響生態系統氮去除能力。

N?O排放速率(圖2b, 3b):酸化顯著促進N?O排放,突顯酸化可能加劇溫室效應,需納入全球N?O排放模型。

pCO?與pH獨立效應(圖3):高pCO?僅在非酸化條件下促進硝化("CO?施肥效應"),酸化條件下則加劇抑制作用,表明酸化抵消了CO?對硝化菌的潛在益處。

功能基因表達(圖4-5):

下調基因:氨單加氧酶(amoA)、羥胺脫氫酶(hao)等硝化關鍵酶基因,解釋硝化速率下降。

上調基因:一氧化氮還原酶(nor)基因,證實N?O排放增加的酶學基礎。

微生物群落變化(圖6):酸化提高AOA(氨氧化古菌)和comammox(完全氨氧化菌)比例,表明群落結構向低N?O排放類群演化。

Unisense電極數據的意義:

使用丹麥Unisense針型傳感器(OXY Meter S/N 4164)實時監測溶解氧(DO),確保實驗全程維持高DO水平(>8.30 mg L?1)。其研究意義在于:

排除反硝化干擾:高DO環境(>0.06 mg L?1)完全抑制異養反硝化(文獻49),證實N?O排放僅源于硝化作用(非反硝化途徑)。

驗證實驗條件:DO穩定性保障了硝化微生物的好氧代謝活性,確保酸化效應歸因于目標變量(pH/pCO?),而非缺氧脅迫。

支持同位素示蹤結果:結合N?O同位素數據,進一步證明N?O主要產自硝化途徑(如AOB的羥胺途徑或AOA的非生物反應)。

結論:

河口酸化抑制硝化速率但促進N?O排放,未來酸化加劇可能削弱氮循環效率并加速全球變暖。

高pCO?在酸化條件下無"CO?施肥效應",反加劇硝化抑制和N?O排放。

分子機制上,硝化菌通過上調V型ATP酶基因(維持胞內pH穩態)和nor基因(增加N?O生成)響應酸化脅迫。

酸化驅動硝化群落向AOA和comammox演化,可能改變生態系統氮循環路徑。