熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Microbially influenced corrosion and rust tubercle formation on sheet piles in freshwater systems

淡水系統中鋼板樁上微生物影響腐蝕及銹瘤形成的研究

來源:Environmental Microbiology, Volume 25, 2023, Pages 1796-1815

《環境微生物學》第25卷,2023年,第1796-1815頁

摘要內容

該研究首次通過多技術聯用(微電極剖面、顯微CT、掃描電鏡、穆斯堡爾光譜、微生物測序)揭示了淡水環境中鋼板樁銹瘤形成的微生物驅動機制。研究發現銹瘤內部存在顯著化學梯度(O?、pH、氧化還原電位),分層結構包含腔室和通道,微生物群落代謝多樣性高(光養菌、硫酸鹽還原菌、鐵還原菌等)。銹瘤核心區域檢測到導電性鐵礦物(磁鐵礦),證實微生物通過胞外電子傳遞加速腐蝕進程。

研究目的

闡明淡水環境中銹瘤形成的微生物作用機制

揭示銹瘤內部微環境梯度與微生物群落功能的關聯

建立微生物-礦物相互作用的腐蝕模型

研究思路

實地采樣:在德國哈弗爾河選取三處鋼板樁銹瘤(永久淹沒/間歇淹沒區)

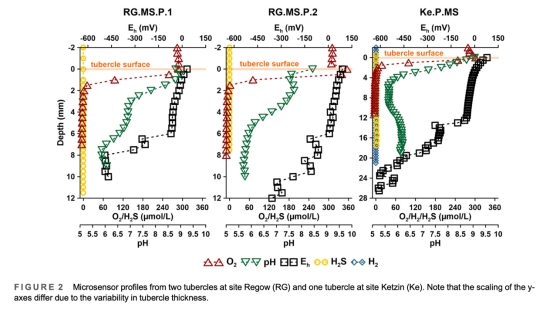

原位測量:使用Unisense微電極測量銹瘤內部O?、pH、氧化還原電位梯度(圖2)

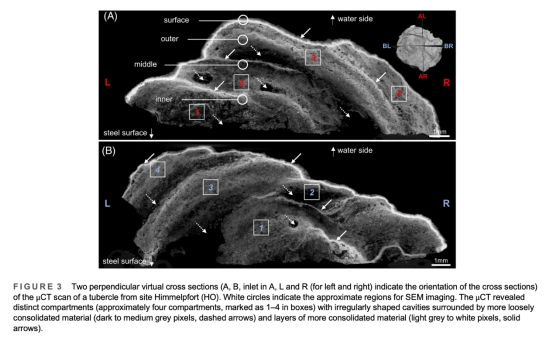

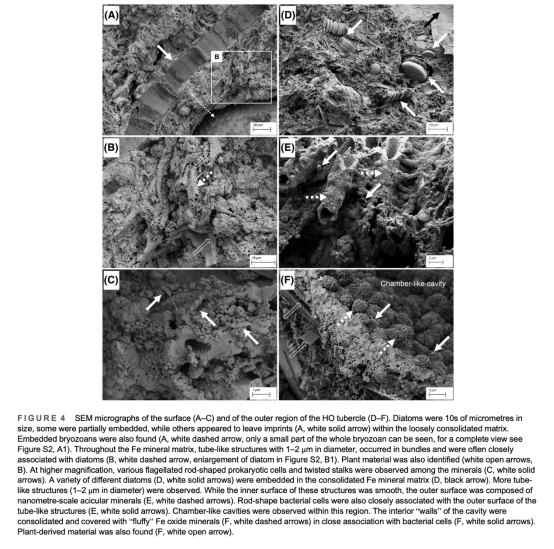

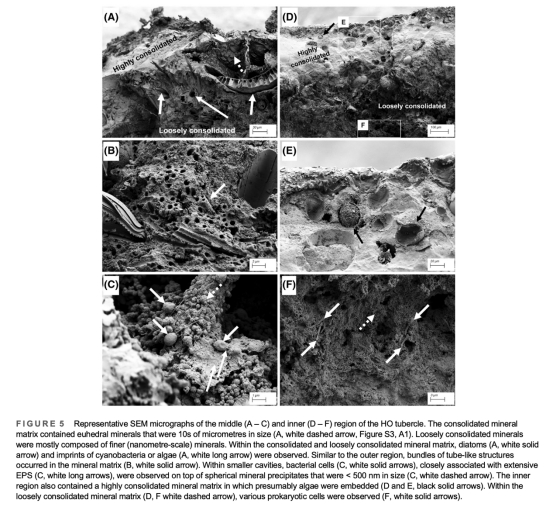

結構解析:顯微CT(圖3)和掃描電鏡(圖4-5)揭示銹瘤多層結構與微生物分布

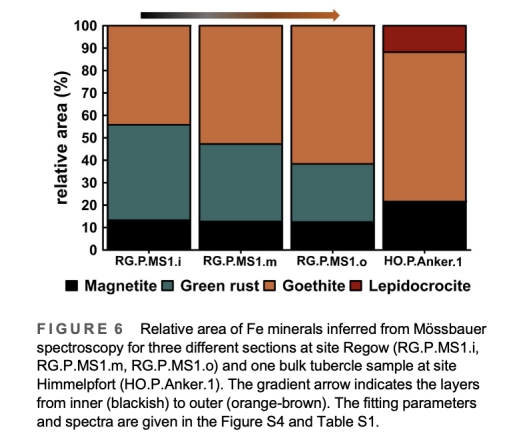

礦物分析:穆斯堡爾光譜(圖6)鑒定鐵礦物相組成

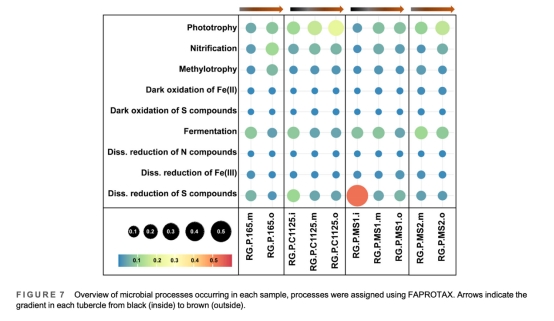

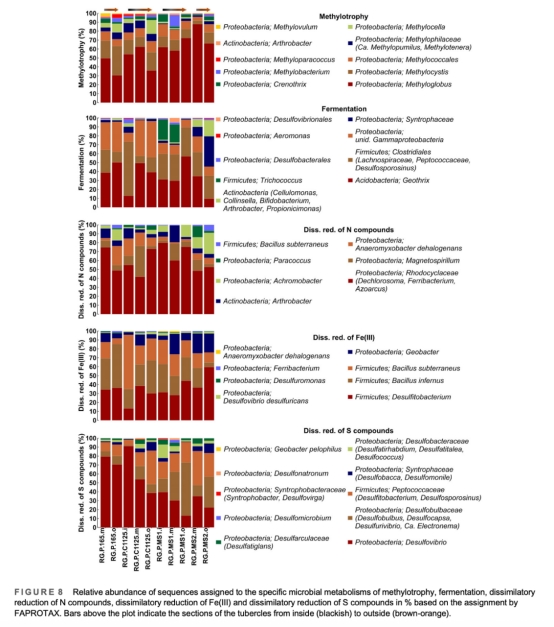

微生物組學:16S/18S rRNA測序分析微生物群落及代謝功能(圖7-8)

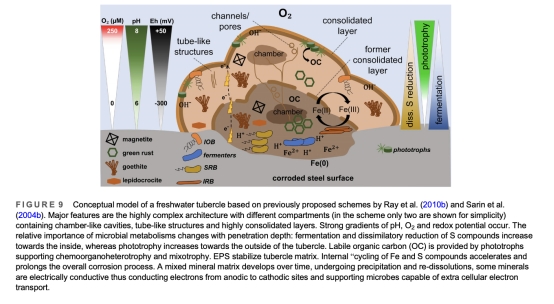

模型構建:整合數據提出微生物驅動腐蝕的綜合機制(圖9)

測量數據及研究意義

微電極剖面數據(圖2)

數據:O?濃度從表面300μM降至2mm深度以下不可測;pH從表面8.5-9降至內部5.5;氧化還原電位從+100mV降至-600mV

意義:證實銹瘤內部形成強氧化-還原梯度,為電化學腐蝕提供微環境基礎

銹瘤結構數據(圖3-5)

數據:顯微CT顯示多層腔室結構(最大直徑17mm);電鏡揭示微生物嵌入礦物基質(如硅藻、鞘細菌)

意義:物理屏障效應限制物質擴散,促進局部微缺氧/厭氧環境形成

礦物組成數據(圖6)

數據:銹瘤外層以針鐵礦(α-FeOOH)為主(44-66%),內層含綠銹(Fe3?Fe2?(OH)?Cl)

意義:導電礦物(磁鐵礦)存在加速電子傳遞,支持微生物胞外電子轉移

微生物群落數據(圖7-8)

數據:外層富集光養菌(藍細菌相對豐度>15%);內層富集硫酸鹽還原菌(脫硫弧菌屬>5%)和鐵還原菌(地桿菌屬)

意義:微生物代謝分工驅動腐蝕鏈式反應(外層產氧/有機物→內層厭氧還原)

丹麥Unisense電極數據的核心意義

使用Unisense微電極(Clark型O?電極OX-10/pH電極pH-10)實現:

毫米級梯度解析:首次在野外銹瘤內部直接測量O?穿透深度僅2mm,證實擴散受限環境形成

腐蝕反應指示:pH從堿性(表面pH9)到酸性(內部pH5.5)的突變反映Fe3?水解反應,氧化還原電位陡降(-600mV)指示Fe3?/SO?2?還原區

微生物活性證據:O?消耗速率高于純化學腐蝕預測值,證明微生物呼吸作用主導氧化

方法學突破:克服傳統體相測量局限,為原位微環境研究提供技術范式

結論

銹瘤是腐蝕熱點:多層結構形成化學梯度,外層為氧化區(光養菌主導),內層為還原區(硫酸鹽還原菌/鐵還原菌活躍)

微生物驅動機制:

光養菌提供有機物并升高pH促進礦物沉淀

硫循環菌(脫硫弧菌)和鐵循環菌(地桿菌)通過胞外電子傳遞加速腐蝕

發酵菌提供有機酸/氫氣維持還原代謝

礦物-微生物互作:導電鐵礦物(磁鐵礦)形成生物電化學網絡,促進電子從金屬基質向微生物傳遞

腐蝕持續機制:微生物介導礦物還原溶解(如綠銹),破壞銹瘤保護層,使腐蝕持續進行