熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Persistent flocks of diverse motile bacteria in long-term incubations of electron-conducting cable bacteria, Candidatus Electronema Aureum

在電子傳導電纜細菌 Candidatus Electronema aureum 的長期培養中,多種運動細菌的持續群體

來源:Microbiol. 14:1008293. 23 February 2023

摘要核心內容

本研究通過長期(81天)雙重復實驗(TS1/TS2),探究淡水電纜細菌(Candidatus Electronema aureum GS)富集培養中細菌集群現象(flocking)的持續性與驅動機制。核心發現:

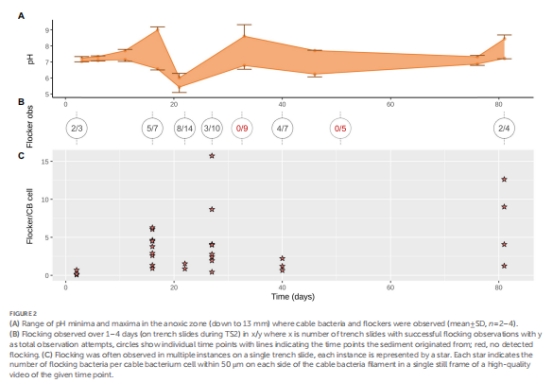

集群普遍性:在電纜細菌活性期內(電流密度>0),多樣化運動細菌持續圍繞電纜細菌形成密集集群(圖2B),與電纜細菌豐度或環境pH無關。

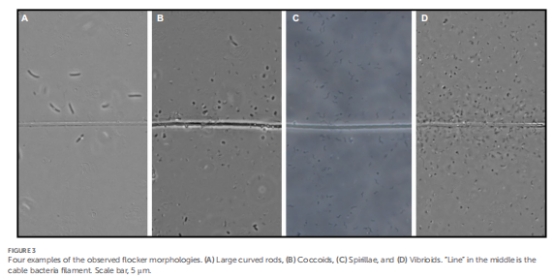

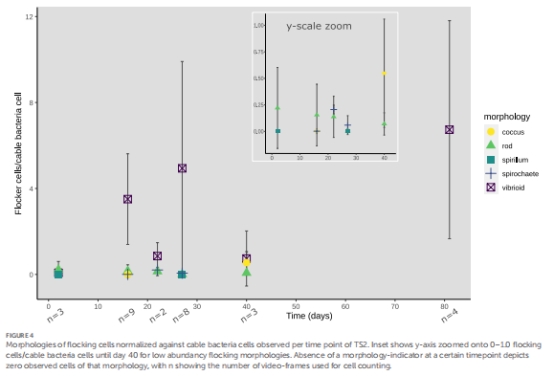

微生物多樣性:集群細菌含5種形態類型(弧菌狀、桿狀、球菌、螺旋菌、螺旋體;圖3),以小型弧菌狀(≤1×1.5 μm)為主(圖4)。

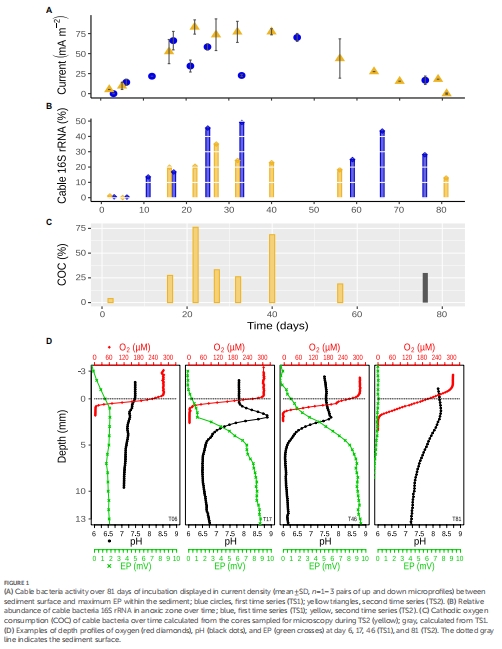

電子傳遞假說:集群行為與電纜細菌的電子傳導活性直接相關(圖1A),支持通過電子穿梭體進行種間電子傳遞(IET)的互作機制。

電纜細菌動態:電纜細菌活性(電流密度)與相對豐度(16S rRNA)呈正相關(r = 0.82;圖1A-B),但集群現象獨立于其豐度變化。

研究目的

確定集群現象(flocking)是否僅出現在電纜細菌高豐度/高活性階段。

解析集群細菌的形態多樣性及時間動態。

探究集群行為與電纜細菌電子傳導活性的關聯機制。

研究思路與技術路線

graph TD

A[電纜細菌富集培養] --> B[微電極原位監測]

B --> B1[O2/pH/電場電位(EP)]

B --> B2[電流密度(活性代理)]

A --> C[時間序列采樣]

C --> D1[16S rRNA測序(電纜細菌豐度)]

C --> D2[顯微觀察(集群行為與形態)]

D1 & D2 --> E[關聯分析:集群 vs 活性/豐度/環境因子]

關鍵數據及研究意義

數據類別 來源圖表 研究意義

電纜細菌活性動態 圖1A 電流密度峰值79 mA/m2(第22天),證明電子傳導活性;為集群提供能量基礎

集群持續存在 圖2B 集群在81天內除2個時間點外持續出現,否定“僅高豐度時發生”假說

形態多樣性量化 圖3-4 5類形態中弧菌狀占主導(>50%),表明集群非單一物種行為

活性-集群直接關聯 圖1A vs 圖2B 集群僅在電流密度>0時出現(如第81天活性消失后無集群)

O2消耗主導性 圖1C 電纜細菌陰極耗氧(COC)占比達75.5%,維持局部缺氧驅動集群

核心結論

集群的普遍性:集群現象是電纜細菌活性期的固有特征,只要電纜細菌進行電子傳導(電流密度>0),即吸引多樣化細菌形成集群(圖2B)。

電子傳遞機制:集群細菌可能通過電子穿梭體向電纜細菌傳遞電子(如氧化硫化物),利用其作為“生物電纜”間接耗氧(圖1C)。

形態生態位分化:小型弧菌狀菌(低運動耗能)在集群中占優,暗示在缺氧區(電纜細菌周圍)的適應性優勢(圖4)。

技術啟示:集群檢測需高分辨率顯微(避開高密度干擾),且需結合局部化學梯度分析(未測量硫化物梯度是局限)。

Unisense電極數據的深度解讀

技術方案

傳感器組合:Unisense定制微電極(O?、pH、EP)+ 四通道數字化儀(SensorTrace Pro)。

關鍵參數:

電場電位(EP):間接測量電子傳遞活性 → 計算電流密度(圖1A)。

O?剖面:校準后計算陰極耗氧占比(COC)(圖1C)。

pH剖面:揭示電纜細菌代謝產物(H?/OH?)的化學梯度(圖1D)。

空間分辨率:100–500 μm步進,實現沉積物剖面的高分辨化學成像。

數據關鍵發現(圖1)

電子活性動態:

EP微電極測得電流密度在22天達峰值(79 mA/m2),反映電纜細菌電子傳遞高峰。

意義:集群現象與此活性高度同步(圖2B),支持“電子傳導是集群必要條件”。

缺氧微環境創建:

O?微電極顯示電纜細菌消耗75.5%的氧(COC),導致氧滲透深度(OPD)從1.5 mm降至0.5 mm(圖1D)。

意義:電纜細菌周圍形成局域缺氧區,迫使集群菌通過IET依賴電纜細菌作為電子受體。

代謝產物梯度:

pH微電極檢測到表層pH峰值(8.0)和深層酸谷(5.5)(圖1D),對應電纜細菌硫化物氧化/質子釋放。

意義:未測硫化物梯度是局限,但pH梯度暗示集群菌可能利用硫化物作為電子供體。

研究價值

機制驗證:微電極數據直接證明集群行為與電子傳導活性的因果關聯(活性消失→集群消失)。

技術優勢:Unisense微電極實現原位、無損、多參數同步監測,克服傳統破壞性取樣的時空偏差。

應用導向:為生物電化學系統(BES)中電子中介體優化提供依據(如添加腐殖質提升IET效率)。

局限與建議

未監測硫化物:需聯用S2?微電極解析集群菌的電子供體利用策略。

空間分辨率限制:50–100 μm級集群范圍需更高分辨率化學成像(如平面光極)。

結論

本研究通過Unisense微電極證實電纜細菌的電子傳導活性是驅動多樣化細菌集群的核心因素。集群現象獨立于電纜細菌豐度,且持續存在于其活性期,暗示一種普適的基于電子穿梭體的種間互作機制。該發現深化了對微生物電化學互作的理解,為地下電子傳遞網絡研究提供新視角。