熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Potential impacts of cable bacteria activity on hard-shelled benthic foraminifera: a prelude to implications for their interpretation as bioindicators or paleoproxies

電纜細菌活性對硬殼底棲有孔蟲的潛在影響:其作為生物指示劑或古代理的解釋的前奏

來源:Preprint. Discussion started: 21 September 2023

1. 摘要核心內容

論文揭示了電纜細菌(CB)活動誘導的沉積物酸化對鈣質有孔蟲殼體保存的影響。CB通過硫氧化-氧還原反應在沉積物中產生強pH梯度(最低pH=5.8),導致鈣質殼體(如Ammonia spp.和Haynesina germanica)從完整狀態(DS-0)到完全溶解僅存有機襯里(DS-5)的漸進式破壞。研究證實CB活動顯著降低有孔蟲殼體保存度,影響其作為生物指示劑和古環境代用指標的可靠性。

2. 研究目的

核心問題:驗證CB活動(CBA)是否通過沉積物酸化導致鈣質有孔蟲殼體溶解,并評估其對生態監測和古環境重建的影響。

科學意義:填補CBA對有孔蟲殼體保存機制認知的空白,修正古環境解釋中的潛在偏差。

3. 研究思路

采用 “野外采樣-多參數關聯分析”策略:

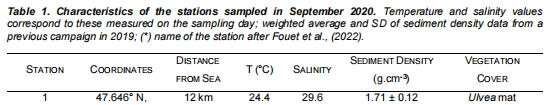

采樣設計:在法國Auray河口潮間帶選取3個站點(表1),梯度化CB活動強度(站點1:弱;站點2:強;站點3:中等)。

CBA表征:

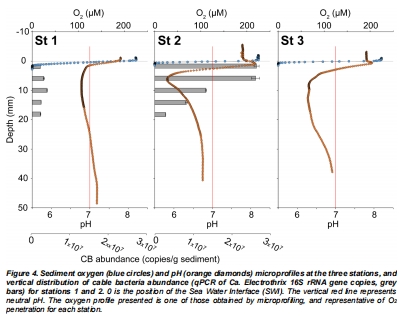

微電極剖面:測量O?/pH垂向分布(圖4)

qPCR:定量CB豐度(圖4灰柱)

有孔蟲響應:

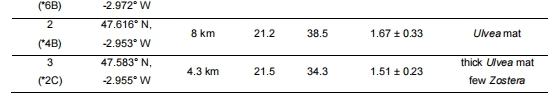

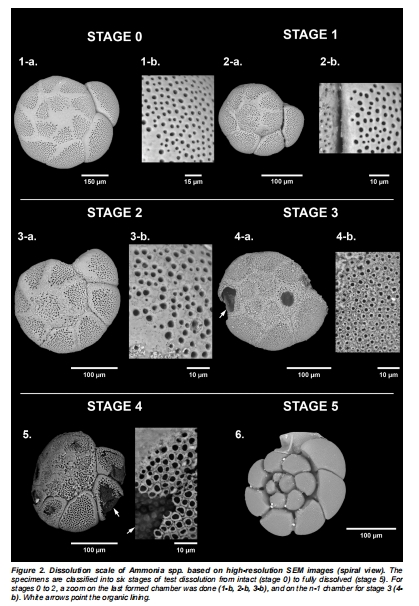

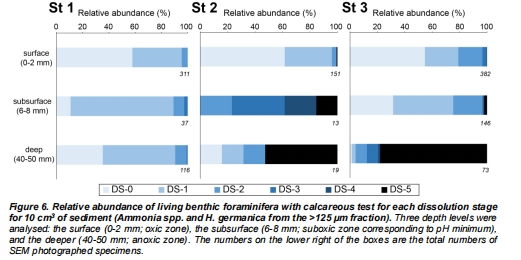

活體群落:CT熒光標記活體,SEM建立6級溶解分級(DS-0至DS-5,圖2-3),統計各層溶解比例(圖6)

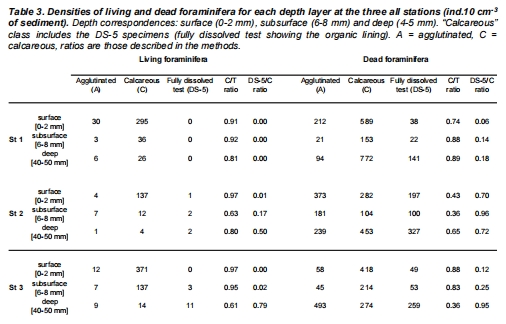

死亡群落:分析鈣質殼比例(C/T)和有機襯里占比(DS-5/C)(表3)

統計驗證:Fisher檢驗分析溶解階段與CBA強度的關聯性。

4. 關鍵數據及意義

數據類型 來源圖表 研究意義

pH/O?微剖面 圖4 揭示典型CBA指紋:含氧層pH峰值→缺氧層強酸化(最低pH=5.8),證實酸化空間格局。

CB豐度(qPCR) 圖4 灰柱 定量CB密度(站點1:7.4 m/cm3;站點2:74.4 m/cm3),與酸化強度正相關。

殼體溶解分級(SEM) 圖2-3, 6 建立6級溶解標準(DS-0至DS-5),揭示酸化導致殼體從剝落到完全溶解的連續過程。

活體溶解比例 圖6 強CBA站點(站點2)中深層DS-3以上占比達40%,證實酸化對活體的直接損傷。

死亡群落C/T與DS-5/C 表3 強CBA站點深層C/T降至0.36,DS-5/C高達0.95,表明酸化加速殼體埋藏后溶解。

5. 核心結論

CBA誘發殼體溶解:強CBA站點(站點2)活體有孔蟲中DS-3以上溶解比例顯著升高(圖6),證實酸化直接損傷殼體。

死亡群落保存偏差:CBA導致鈣質殼比例(C/T)隨深度劇減(站點2深層C/T=0.36),有機襯里(DS-5)積累(DS-5/C=0.95),造成古記錄中鈣質殼“假性缺失”(表3)。

生態與古環境啟示:CBA可能被誤判為環境壓力事件,需重新評估有孔蟲指標的解釋框架。

6. Unisense電極數據的詳細解讀與意義

數據來源

技術原理:Unisense微電極(O?電極:50μm尖端;pH電極:500μm尖端)以高分辨率(100μm步進)測量沉積物垂向剖面的O?/pH動態(方法章節)。

關鍵圖表:圖4(pH/O?剖面與CB豐度疊加圖)。

研究發現

酸化核心區定位:站點2的pH在7mm深度驟降至5.8(△pH=2.4),與CB豐度峰值(2.8×10? copies/g)空間耦合(圖4)。

酸化范圍界定:酸化層(pH<7)厚度達15mm(站點2),遠超弱CBA站點(站點1酸化層<5mm)。

研究意義

機制關聯性證據:

微尺度數據證明酸化核心區與CB豐度峰值精確對應(圖4),排除水體酸化的干擾,直接關聯CBA與殼體溶解。

揭示酸化梯度驅動溶解空間分異:活體有孔蟲在pH最低層(6–8mm)DS-3以上占比40%(圖6),而表層(pH>7.8)溶解可忽略。

古環境研究啟示:

微剖面顯示深層沉積物(>20mm)仍維持低pH(≈6.8),解釋死亡群落中鈣質殼的持續溶解(表3深層DS-5/C=0.95)。

提供“酸化陷阱”概念:殼體在埋藏過程中穿越酸性層時被選擇性溶解,導致古記錄失真。

技術優勢:

毫米級分辨率:傳統pH測量無法捕捉的微尺度酸化熱點被精準定位(如站點2的7mm酸核)。

動態過程示蹤:O?耗盡層(<1mm)與pH峰值的同步出現(圖4),典型CBA指紋為后續研究提供判別標準。

總結

本研究通過高分辨率微電極技術首次證實:電纜細菌活動是潮間帶沉積物酸化的關鍵驅動力,直接導致鈣質有孔蟲殼體溶解,并顯著扭曲死亡群落組成。Unisense電極數據為核心機制提供空間精準證據,揭示了古環境記錄中“殼體缺失”的新解釋路徑(微生物酸化而非環境壓力)。未來研究需整合CBA監測以校正有孔蟲指標的解釋框架。