熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Food from the air: Selection and characterization of hydrogen oxidizing bacteria for sustainable anaerobic production of single-cell protein

空氣中的食物 :用于單細胞蛋白可持續厭氧生產的氫氧化菌的選擇和表征

來源:Department of Bioprocess Engineering, Wageningen University MSc thesis 3/8/2023

1. 摘要核心內容

論文旨在篩選高效能的氫氧化細菌(HOB)培養方法(有氧 vs. 無氧)及最佳菌株,用于可持續生產單細胞蛋白(SCP)。通過比較四種HOB菌株(C. necator、H. flava、P. denitrificans、S. barnesii)在兩類條件下的生長效率,重點關注生物質氫轉化率(YX/H2) 和 能量成本。然而,實驗設計存在缺陷(手動測量誤差、分析方法不一致、樣本重復性差),導致數據不可靠,未能實現目標。論文最終提出改進方案,為后續研究奠定基礎。

2. 研究目的

核心目標:選擇能量效率最高的HOB培養策略(有氧呼吸 vs. 無氧硝酸鹽呼吸)及最優菌株。

科學問題:

實驗設計是否適用于HOB的有氧/無氧培養?

分析方法能否提供可靠的底物消耗與生物量數據?

不同菌株在兩類條件下的生物質氫轉化率(YX/H2)如何?

結合電子受體回收策略,哪種培養體系的能量效率最高?

3. 研究思路

菌株與條件:

菌株:4種HOB(C. necator Δpha、H. flava、P. denitrificans、S. barnesii)。

條件:有氧(O?為電子受體) vs. 無氧(NO??為電子受體)。

培養系統:

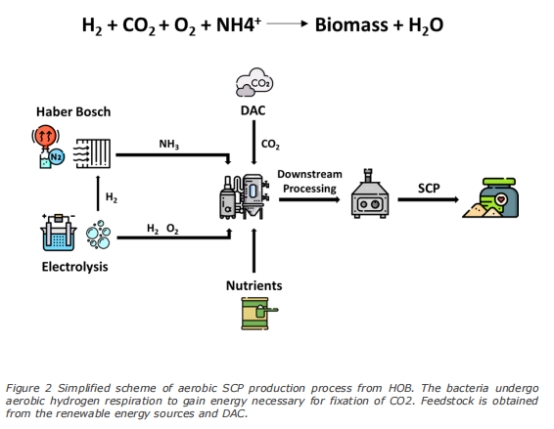

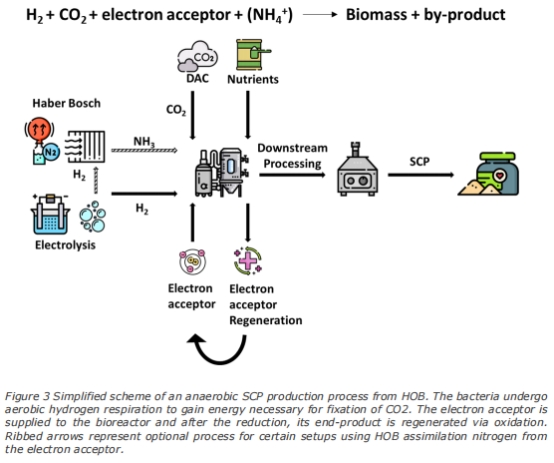

小規模血清瓶實驗(120 mL封閉瓶,圖2、3示意流程)。

批次生物反應器實驗(僅C. necator有氧培養,圖7)。

測量參數:

氣體消耗(H?、O?、N?、CO?)。

液相底物(NO??、NH??)。

生物量濃度(OD、細胞干重CDW)。

細胞元素組成(總碳TC、總氮TN)。

蛋白質含量(Lowry法)。

數據分析:

計算產率(YX/H2、YNO3/X、YNH4/X)。

構建生物質形成反應方程式及焓變(ΔH)。

評估能量成本(包括H?電解、電子受體回收能耗)。

4. 測量數據及其意義

關鍵數據來源與意義

測量參數 數據來源 研究意義

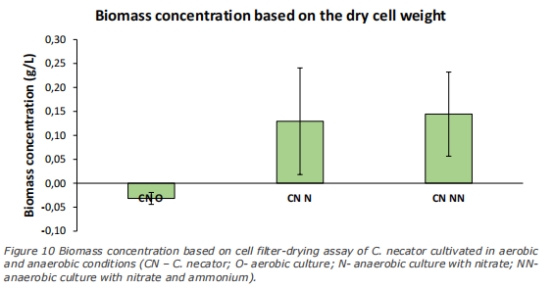

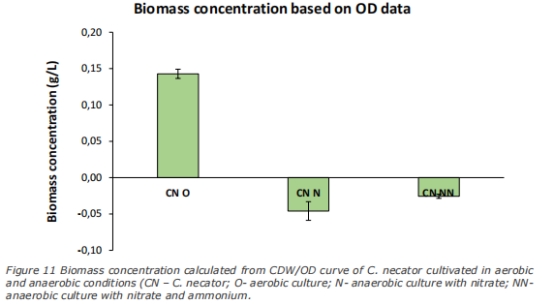

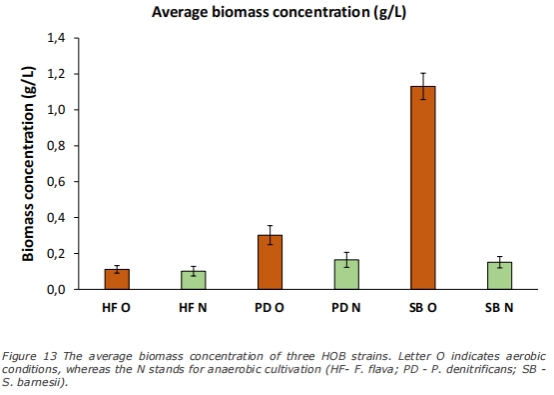

生物量濃度 圖10、11、13 評估菌株生長效率。S. barnesii有氧培養生物量最高(1.3 g/L),無氧培養普遍低下(<0.16 g/L)。

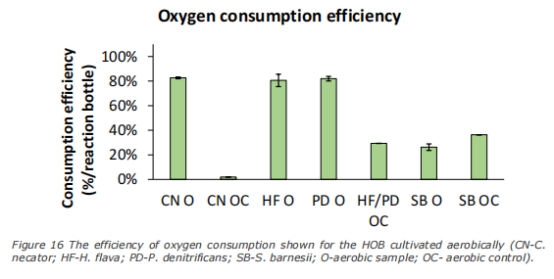

氣體消耗效率 圖16(O?)、17(N?)、18(H?) 反映呼吸效率。有氧H?消耗>80%,但對照組也有消耗,提示泄漏或測量誤差。

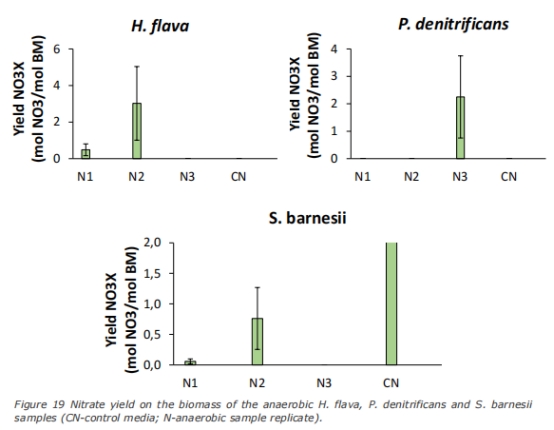

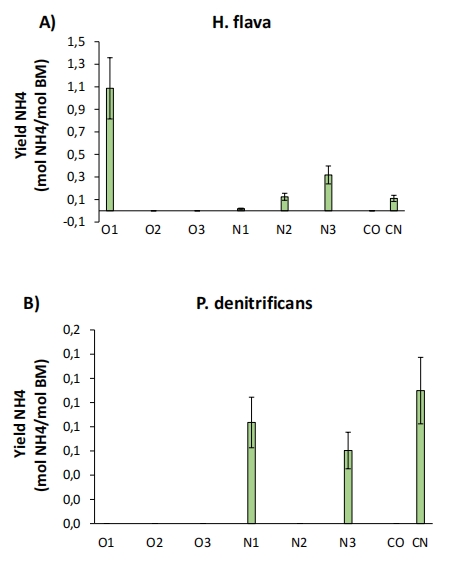

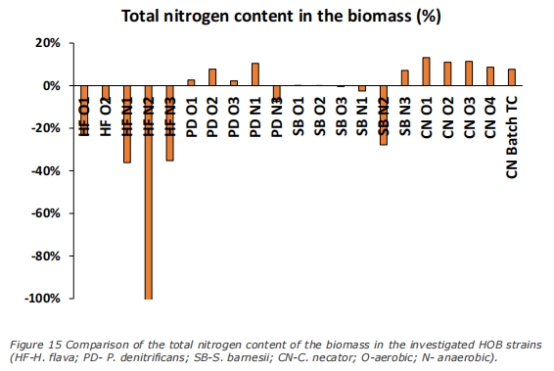

硝酸鹽/銨產率 圖19(YNO3/X)、圖20(YNH4/X) 量化無氧呼吸效率及氮同化能力。數據離散大(如H. flava YNO3/X 0.49–3.02 mol/mol),可靠性低。

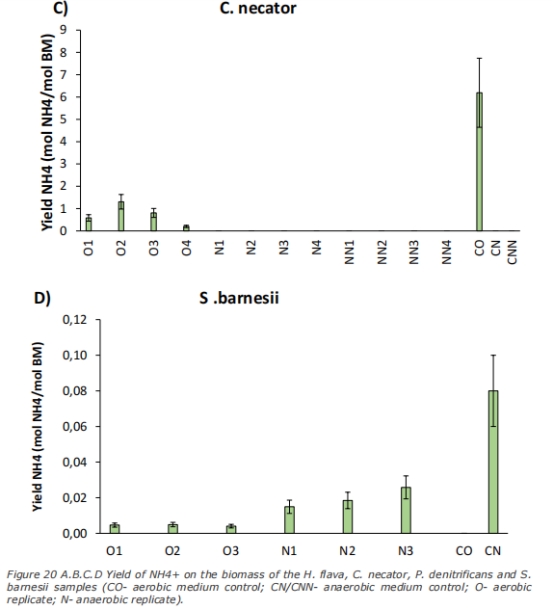

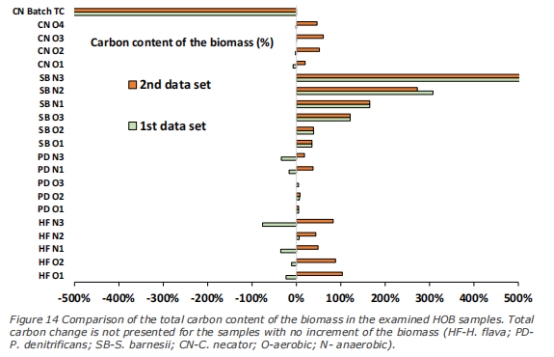

元素組成(C/N) 圖14(C)、圖15(N) 構建分子式(CHαOβNγ)。數據矛盾(如C含量>100%),因TC/TN分析誤差。

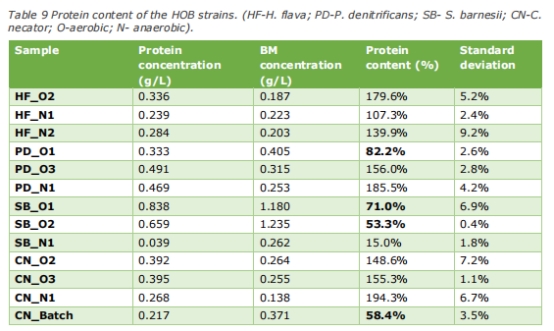

蛋白質含量 表9 評估SCP營養價值。結果異常(>100%),因生物量測量誤差(如C. necator批次培養58.4%較合理)。

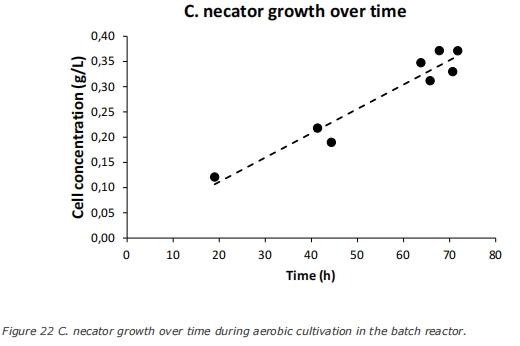

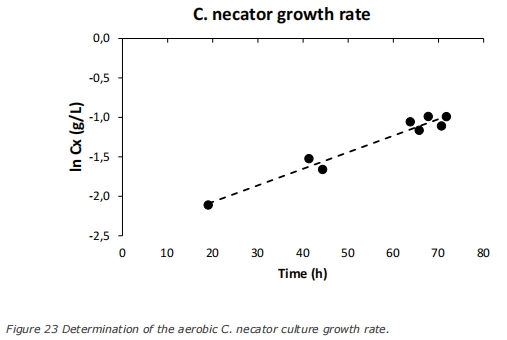

生長速率(μ) 圖22、23(C. necator批次) 揭示規模化潛力。μ=0.021 h?1,低于文獻值(0.011–0.094 h?1),受傳質限制(圖27)。

5. 結論

主要結論:

實驗設計失敗:手動操作誤差、分析方法不一致(如生物量圖10 vs. 11矛盾)、樣本重復性差(標準差>60%),導致數據不可靠。

目標未達成:無法比較菌株效能或計算能量效率。

潛在發現:

有氧培養普遍優于無氧(生物量高2–8倍),S. barnesii有氧生物量最高(1.3 g/L)。

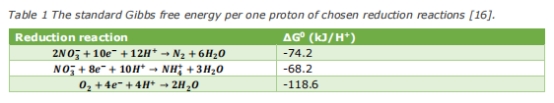

無氧培養生長緩慢,可能與低能量釋放(表1)及未優化培養基有關。

改進方向:延長培養時間(>3周)、升級分析方法(如CHN分析儀)、降低底物濃度以減少誤差。

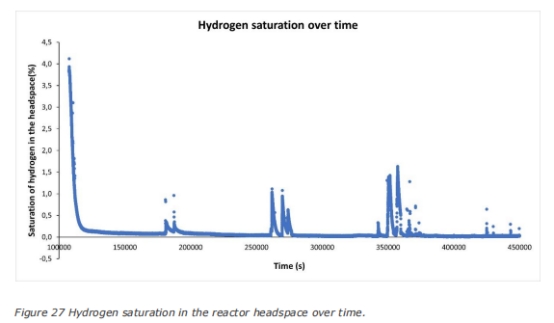

Unisense電極數據的意義(圖27):

測量目標:實時監測批次反應器氣相H?飽和度。

關鍵發現:

H?濃度線性下降(非指數下降),表明傳質限制(氣體從袋→反應器擴散不足)。

直接解釋生長速率低(μ=0.021 h?1,圖23):H?限制導致非指數生長。

研究意義:

揭示規模化瓶頸:10L氣袋與反應器間的氣體交換效率低下。

指導反應器設計:需優化氣體循環系統(如增加攪拌或氣液接觸面積)。

驗證安全措施必要性:H?濃度<4%可防爆,但需平衡安全與傳質效率。

總結

該論文嘗試篩選高效HOB培養體系,但受限于實驗設計和方法學問題,核心目標未達成。其價值在于系統暴露了無氧HOB培養的技術挑戰(如測量一致性、傳質限制),并提出了改進路徑。Unisense電極數據雖有限,但首次量化了規模化HOB培養的H?傳質瓶頸,為后續反應器設計提供了關鍵依據。未來研究需聚焦分析方法標準化(如生物量測量)、延長無氧培養周期,并整合電子受體回收策略的能量平衡分析。