熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Responses of key root traits in the genus Oryza to soil flooding mimicked by stagnant, deoxygenated nutrient solution

稻屬關鍵根性狀對停滯、脫氧營養液模擬的土壤淹水的響應

來源:Journal of Experimental Botany, Vol. 74, No. 6 pp. 2112–2126, 2023

1. 摘要核心內容

研究對象:8種野生稻屬植物和3個栽培稻(O. sativa)基因型在模擬淹水(停滯脫氧營養液)條件下的根系響應。

核心發現:

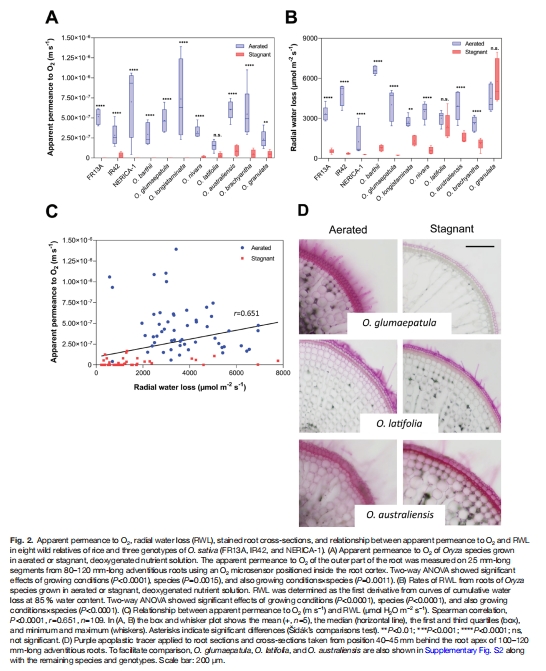

根系可塑性:濕地稻種(如O. glumaepatula)比旱地稻種(如O. granulata)表現出更高的表型可塑性(圖4)。

關鍵性狀響應:

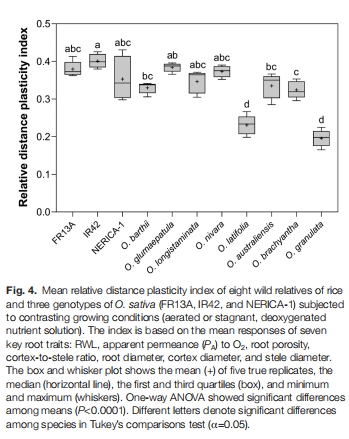

組織孔隙度:淹水條件下顯著增加(圖1A),但O. granulata(旱生種)響應最弱。

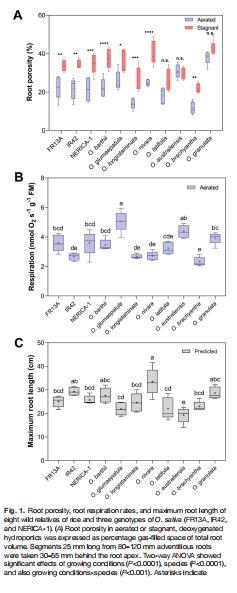

徑向氧損失屏障(ROL):通過Unisense微電極測定的表觀透氧率(P_A)在淹水后顯著降低(圖2A),表明ROL屏障形成。

徑向失水(RWL):與P_A顯著正相關(圖2C),證明ROL屏障同時限制水分流失。

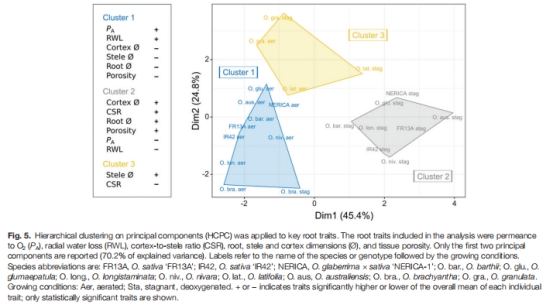

聚類分析:基于根系性狀的聚類(圖5)顯示物種按生長條件分組,淹水環境誘導根系解剖結構(如皮層增厚)和生理功能協同變化。

2. 研究目的

評估不同稻種根系對淹水脅迫的適應性差異。

量化根系關鍵性狀(孔隙度、ROL屏障、解剖結構)的表型可塑性。

篩選具有高淹水耐受性的野生稻種質資源,為栽培稻育種提供候選基因。

3. 研究思路

材料培養:

水培模擬兩種環境:通氣條件(模擬排水土壤) vs 停滯脫氧條件(模擬淹水土壤)。

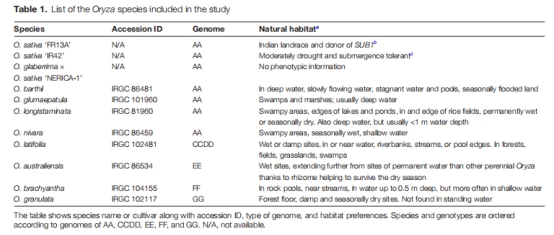

涵蓋11個稻種(8野生 + 3栽培),關注新生不定根(表1)。

性狀測量:

生理指標:組織孔隙度(圖1A)、根系呼吸速率(圖1B)、表觀透氧率(P_A,圖2A)、徑向失水(RWL,圖2B)。

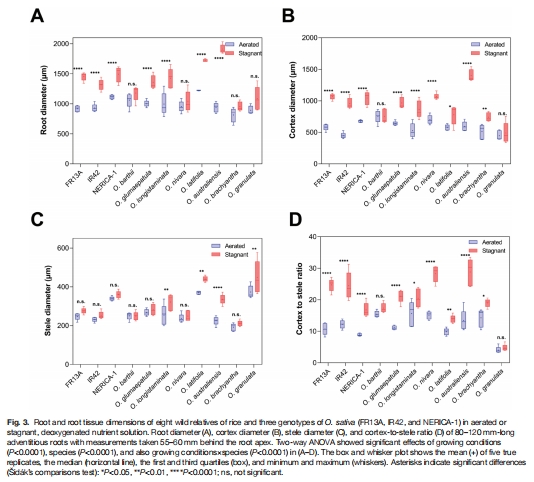

解剖結構:根直徑、皮層/中柱比(CSR,圖3D)、皮層屏障染色(圖2D)。

數據分析:

可塑性指數(RDPI):計算7個根系性狀對淹水的響應幅度(圖4)。

主成分聚類(HCPC):基于性狀數據分組物種(圖5)。

4. 測量數據及其意義

關鍵數據與來源

數據類型 來源圖表 研究意義

組織孔隙度 圖1A 反映通氣組織形成能力,決定氧氣縱向運輸效率。淹水后孔隙度增加(O. nivara↑41%),但旱生種O. granulata無響應。

根系呼吸速率 圖1B 指示代謝活性,影響氧消耗和根系生長潛力。O. glumaepatula呼吸速率最高(5.1 nmol O? g?1 s?1),限制根系伸長。

表觀透氧率(P_A) 圖2A Unisense電極直接測量皮層氧通量,量化ROL屏障強度。淹水后P_A降低94%(如O. glumaepatula),證明屏障誘導形成。

徑向失水(RWL) 圖2B 與P_A顯著正相關(r=0.65, P<0.0001,圖2C),揭示ROL屏障的多功能性(阻氧+保水)。

皮層/中柱比(CSR) 圖3D 高CSR(如O. australiensis=28.8)增強氧氣保存能力,旱生種O. granulata CSR最低(4.7)。

解剖屏障可視化 圖2D 染色顯示皮層木質化/栓質化,解釋P_A降低的解剖基礎(如O. sativa淹水后屏障形成)。

5. 核心結論

可塑性差異:

濕地稻種(如O. glumaepatula, RDPI=0.38)比旱生種(如O. granulata, RDPI=0.20)具有更高表型可塑性(圖4)。

栽培稻(如IR42)可塑性媲美野生濕地種,表明人工選擇未削弱淹水適應性。

ROL屏障的核心作用:

淹水誘導的ROL屏障(P_A↓)普遍存在(除O. latifolia),減少氧損失并降低水分流失(圖2B-C)。

解剖與功能關聯:

高孔隙度 + 高CSR + 強ROL屏障 → 最大化根系氧供應(圖1C模型預測根長)。

生態適應分化:

旱生種(O. granulata)根系厚、孔隙度低,可塑性弱,適應干旱而非淹水(圖5聚類獨立分組)。

6. Unisense電極數據的深度解讀

測量方法

技術:Unisense OX-25氧微電極插入根皮層175 μm深處(圖2A方法),實時監測氧通量。

條件:

根段置于20.6 kPa pO?水中,模擬淹水環境氧梯度。

直接測定皮層氧濃度動態,計算表觀透氧率(P_A = 氧通量 / 濃度梯度)。

創新點:原位、非破壞性量化ROL屏障強度,避免離體實驗誤差。

關鍵結果(圖2A)

淹水誘導屏障:

通氣條件下P_A較高(如O. longistaminata = 7.37×10?? m s?1)。

淹水后P_A顯著降低(P<0.0001),如O. glumaepatula降低94%,部分物種(O. barthii)P_A接近0。

物種差異:

濕地種(O. glumaepatula)屏障響應強,旱生種(O. granulata)響應弱。

研究意義

屏障功能驗證:

首次在稻屬中定量證明淹水誘導的ROL屏障強度差異,揭示其保守性與物種特異性。

多性狀協同機制:

P_A與RWL顯著相關(圖2C),證實ROL屏障通過栓質化同時限制氧和水分擴散,為抗旱-抗澇協同進化提供證據。

育種應用價值:

鑒定高屏障強度種質(如O. glumaepatula),為培育“阻氧保水”型水稻提供候選基因。

技術優勢

高時空分辨率:微電極直接監測皮層氧動態,避免整根測量誤差。

生理相關性:模擬自然淹水條件,數據直接反映根系原位響應。

多功能拓展:同技術可擴展至H?S、CO?等氣體擴散研究(如論文提及H?S侵入限制假說)。

總結

本研究通過整合Unisense微電極技術、解剖學及生理學分析,揭示稻屬根系對淹水的適應性策略:濕地物種通過高孔隙度、強ROL屏障(低P_A)及高CSR維持根系供氧,且表型可塑性顯著高于旱生物種。Unisense電極數據為核心發現提供直接證據,證實ROL屏障的多功能性(阻氧+保水),為水稻抗澇育種提供新視角。