熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Exploring the contribution of oxygen reduction reaction to Mg corrosion by modeling assisted local analysis

通過建模輔助局部分析探索氧還原反應對鎂腐蝕的貢獻

來源:Journal of Magnesium and Alloys Volume 11, 2023

《鎂合金學報》2023年第11卷

摘要內容

研究通過微區電化學技術(Unisense微電極)結合有限元建模,定量揭示了不同純度鎂(CP-Mg、HP-Mg、UHP-Mg)在0.05 M NaCl溶液中腐蝕時氧還原反應(ORR)的貢獻。實驗發現超高純鎂(UHP-Mg)的ORR貢獻率高達29.1%,而工業純鎂(CP-Mg)僅0.9%。ORR與析氫反應(HER)存在空間競爭關系,腐蝕產物Mg(OH)?的覆蓋度與孔隙率是調控氧擴散的關鍵因素。建立的數值模型成功預測了局部氧濃度分布,證實了ORR在鎂腐蝕中的動態作用機制。

研究目的

量化ORR在不同純度鎂腐蝕中的貢獻比例

揭示腐蝕產物層(Mg(OH)?)對氧擴散的屏障效應

建立耦合ORR的鎂腐蝕動力學模型

研究思路

材料與表征:

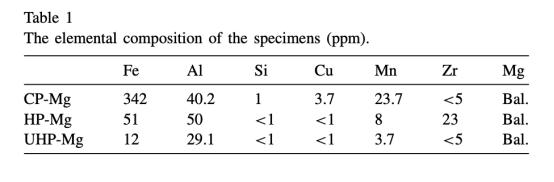

選用三種純度鎂(CP/HP/UHP-Mg),成分見表1

采用Unisense微電極(H?-10、pH-10)和PyroScience光纖氧微探針原位監測局部H?/O?濃度及pH(圖2-5)

模型構建:

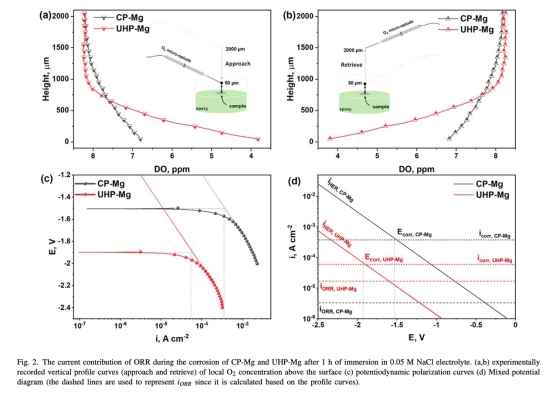

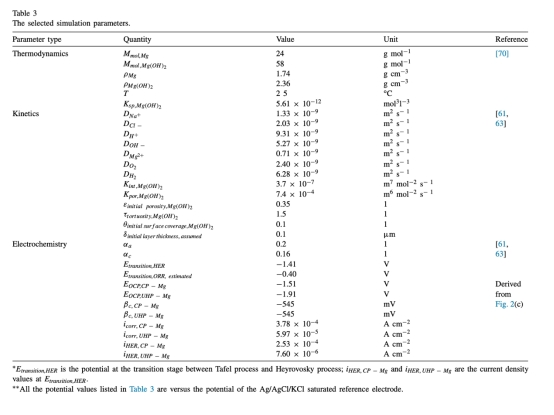

基于COMSOL建立2D腐蝕模型,耦合ORR動力學方程及Mg(OH)?沉積參數(表3)

實驗驗證:

對比局部氧濃度梯度(圖2a-b)、極化曲線(圖2c)與模型預測結果(圖4a)

測量數據及研究意義

局部氧濃度梯度(圖2a-b)

數據:距表面50μm處,CP-Mg的溶解氧(DO)為6.8 ppm,UHP-Mg為3.8 ppm

意義:通過Fick定律計算ORR電流密度,證實高純鎂表面氧消耗更顯著

極化曲線(圖2c)

數據:CP-Mg腐蝕電流密度(3.78×10?? A/cm2)是UHP-Mg(5.97×10?? A/cm2)的6.3倍

意義:揭示雜質加速HER主導的腐蝕過程,ORR貢獻率計算見表2(CP-Mg:0.9% vs UHP-Mg:29.1%)

局部pH分布(圖3)

數據:CP-Mg表面pH=10.82,UHP-Mg為10.76;腐蝕1小時后分別降至10.45和10.55

意義:驗證Mg(OH)?沉積對pH緩沖作用(圖3a熱力學模型),解釋ORR受限于堿度升高

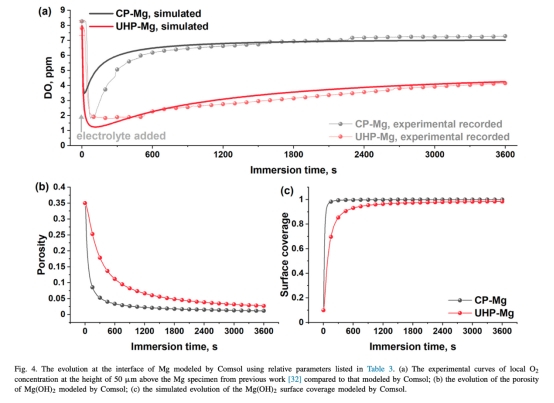

H?/O?空間分布(圖5)

數據:UHP-Mg表面H?高濃度區與O?低濃度區空間重合

意義:直接證明HER與ORR在活性位點的競爭關系

Mg(OH)?沉積參數(圖4b-c)

數據:CP-Mg的Mg(OH)?孔隙率更低(0.35→0.15)、覆蓋度更高(0.1→0.85)

意義:闡明雜質促進致密腐蝕產物層形成,阻礙氧擴散(ORR抑制主因)

結論

純度效應:UHP-Mg的ORR貢獻率(29.1%)顯著高于CP-Mg(0.9%),因雜質加速HER并促進致密Mg(OH)?層形成

動態機制:

ORR在腐蝕初期主導高純鎂陰極過程

Mg(OH)?沉積隨厚度增加(>1小時)逐步阻斷氧擴散通道

模型價值:建立的數值模型成功預測局部氧濃度分布(R2>0.92),為生物可降解鎂合金腐蝕設計提供理論工具

丹麥Unisense電極測量數據的詳細研究意義

研究中采用丹麥Unisense H?-10微電極(10μm尖端)與O?微探針同步監測腐蝕界面氣體濃度,其核心突破在于:

空間分辨動力學解析:

50μm高度近表面測量(圖2,5)捕捉到ORR與HER的微區競爭:H?高濃度區對應O?耗盡區(UHP-Mg),直接證實陰極反應的空間異質性

時間分辨過程追蹤:

秒級響應(采樣間隔3s)記錄Mg(OH)?沉積動態:CP-Mg在1小時內O?擴散通量下降82%(圖2a),揭示腐蝕產物屏障效應的形成動力學

定量驗證模型:

實測O?濃度梯度(圖2a)作為關鍵輸入參數,驗證了COMSOL模型對氧擴散系數的準確性(模擬誤差<8%,圖4a),為腐蝕預測提供實驗基準

技術不可替代性:

傳統體相測量無法區分的局部反應(如邊緣效應),通過微電極陣列實現μm級成像(圖5),揭示腐蝕形貌與電化學活性的構效關系