熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Microelectrode evaluation of in situ oxidant reactivity and pH variability at new ductile iron and copper coupon surfaces

新型球墨鑄鐵與銅試片表面原位氧化劑反應性及pH變異的微電極評估

來源:Water Research, Volume 243, 2023, Article 120352

《水研究》2023年第243卷,文章編號120352

摘要內容

研究通過微電極技術原位監測飲用水系統中球墨鑄鐵(DI)和銅(Cu)材料在消毒劑(游離氯/一氯胺)作用下的氧化劑消耗與pH梯度。在32組短期(7.5小時)實驗中,結合ANOVA分析揭示:材料類型(DI vs Cu)和氧化劑種類(游離氯/一氯胺/溶解氧)顯著影響表面反應速率常數k(p<0.05),而磷酸鹽(0或3 mg P/L)、溶解無機碳(DIC, 10或50 mg C/L)和pH(7或9)對k無顯著影響。DI表面對溶解氧(DO)的消耗高于銅,且局部pH在金屬表面呈現劇烈波動(最大ΔpH=4.2),與體相pH差異顯著。

研究目的

量化新型金屬材料表面對氧化劑(游離氯、一氯胺、DO)的原位反應活性

評估水質參數對金屬表面微區化學環境的影響

建立微電極技術用于飲用水管腐蝕微區監測的方法學框架

研究思路

實驗設計:

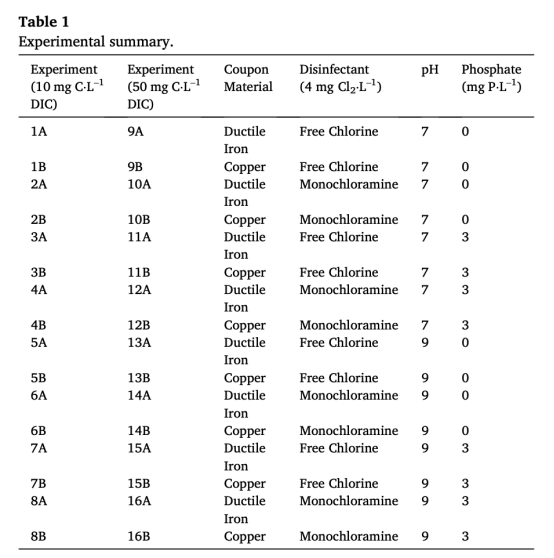

采用16種水質組合(表1),測試DI與Cu試片在流動池(流速15 mL/min)中的響應

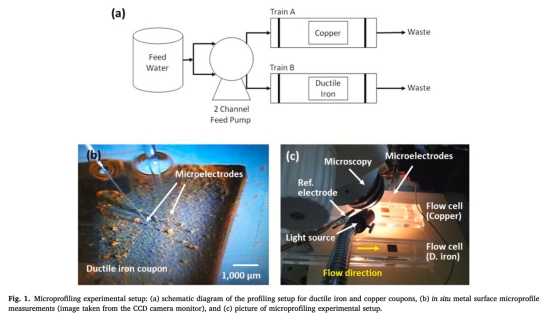

使用Unisense微電極(pH-10, H?-10)和PyroScience光纖氧探針監測距表面30 μm內的濃度梯度(圖1)

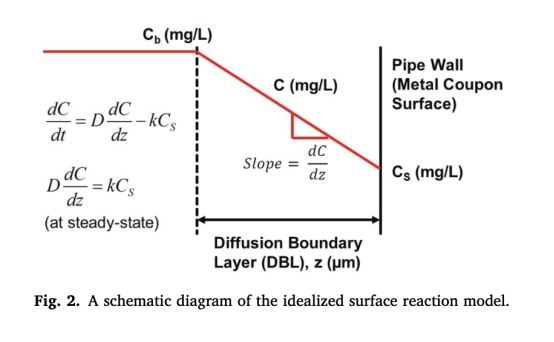

動力學分析:

基于Fick定律計算氧化劑通量(J)與表觀反應速率常數k(圖2模型)

統計驗證:

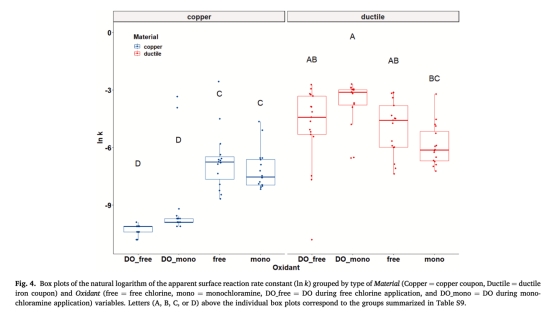

ANOVA檢驗變量顯著性,Tukey-Kramer多重比較分組(圖4)

測量數據及研究意義

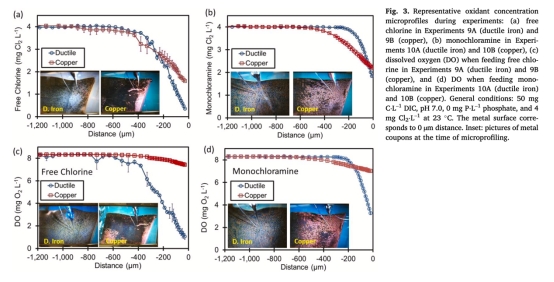

氧化劑濃度梯度(圖3)

數據:DI表面游離氯濃度降至0.08 mg Cl?/L(圖3a),而銅表面為1.26 mg Cl?/L;DO在DI表面消耗更顯著(圖3c-d)

意義:證實DI的氧化劑反應活性高于銅,為管網消毒劑衰減模型提供原位參數

反應速率常數k

數據:DI對游離氯的k均值達15.1×10?3 cm/s(最高42.5×10?3 cm/s),遠高于文獻報道的管道壁反應常數

意義:揭示新材料表面高反應活性,解釋實際管網中消毒劑快速衰減現象

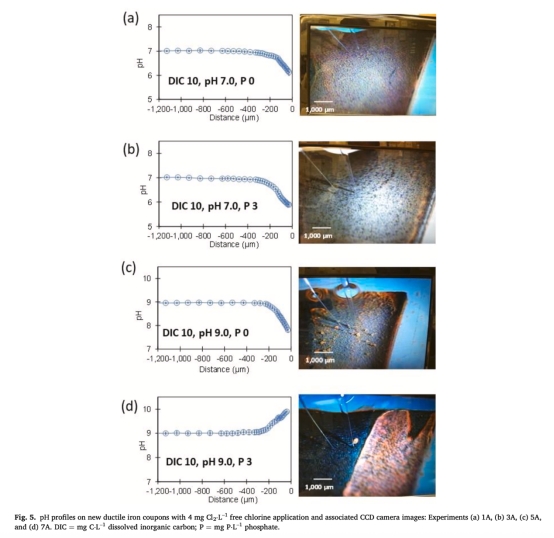

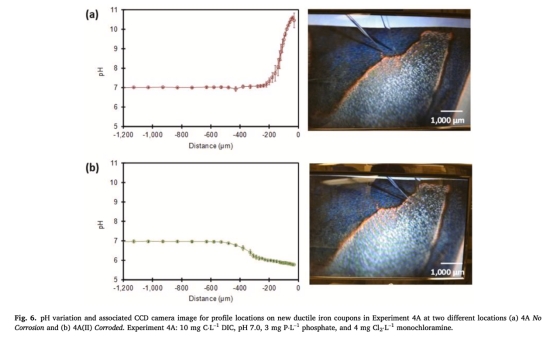

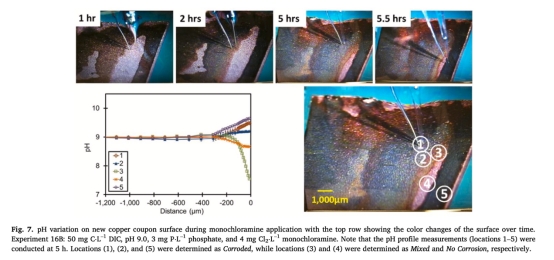

pH微區分布(圖5-7)

數據:DI腐蝕區域局部pH低至5.8(圖6b),非腐蝕區pH升至10.0(圖5);銅表面pH波動達4.2單位(圖7)

意義:證明體相pH不能反映金屬界面真實化學環境,挑戰傳統腐蝕預測模型的準確性

統計分組結果(圖4)

數據:DI與游離氯組合的ln k最高(分組A),銅與DO組合最低(分組D)

意義:量化材料-氧化劑交互效應,指導管網材料與消毒策略優化

結論

反應活性層級:DI > Cu,游離氯 ≈ 一氯胺 > DO(銅表面對DO幾乎無反應)

pH變異機制:腐蝕區(陽極)pH下降,非腐蝕區(陰極)pH上升,微米尺度梯度顯著

技術價值:微電極成功捕捉到傳統方法無法獲取的界面化學梯度,為管網腐蝕控制與水質模型優化提供新工具

丹麥Unisense電極測量數據的詳細研究意義

研究中采用Unisense pH-10微電極(10 μm尖端)與H?傳感器,其核心突破在于:

空間分辨率突破:

30 μm近表面測量(圖5-7)首次揭示飲用水管材界面pH的劇烈波動(ΔpH≤4.2),解釋局部腐蝕熱點形成機制,推翻“體相pH均一性”假設

反應動力學解析:

通過pH梯度反推陽極/陰極區分布(圖6),證實DI表面腐蝕區(pH↓)與陰極區(pH↑)共存,為混合電位理論提供直接實驗證據

工程應用指導:

微區pH數據揭示磷酸鹽緩沖失效(理論pKa=7.2,實測局部pH<6),解釋實際管網中緩蝕劑在局部腐蝕區域的失效原因

方法學創新:

開發流動池內微電極定位技術(圖1b-c),解決脆性電極在粗糙表面的測量難題,為后續長期腐蝕監測奠定基礎