熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Benthic Microalgal Community Structure, Primary Productivity, and Fiddler Crab (Leptuca pugilator) Grazing in an Estuarine Salt Panne

河口鹽沼洼地中底棲微藻群落結構、初級生產(chǎn)力及招潮蟹(Leptuca pugilator)攝食研究

來源:Estuaries and Coasts, (2023)

《河口與海岸》,2023年

摘要內(nèi)容

本研究首次量化了美國南卡羅來納州北灣河口(North Inlet Estuary)鹽沼洼地(supratidal salt panne)中底棲微藻(BMA)的生物量、群落組成、凈初級生產(chǎn)力(NPP)及招潮蟹(Leptuca pugilator)的攝食影響。關鍵發(fā)現(xiàn)包括:

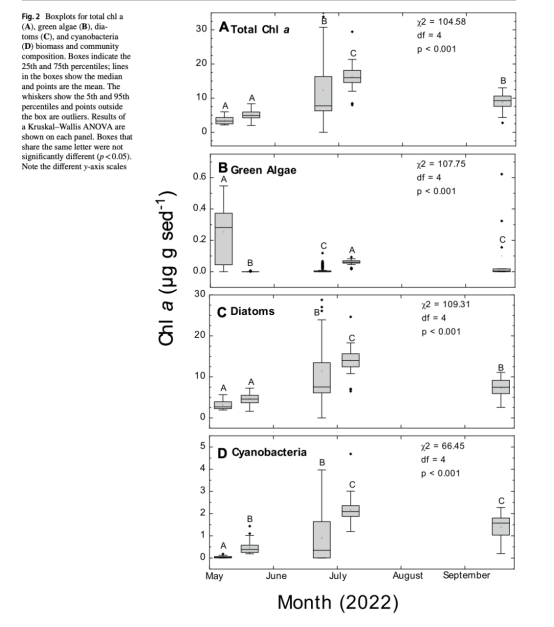

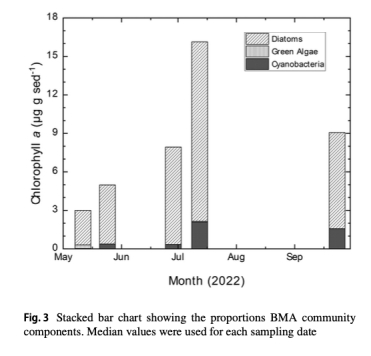

BMA動態(tài):BMA生物量(葉綠素a)在6-7月達峰值(16 μg chl a g?1沉積物),群落以底棲硅藻為主(>80%),藍藻次之(圖2, 圖3)。

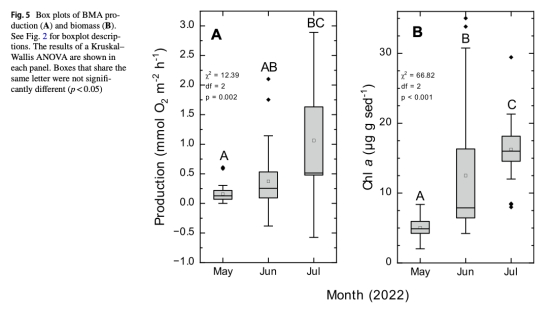

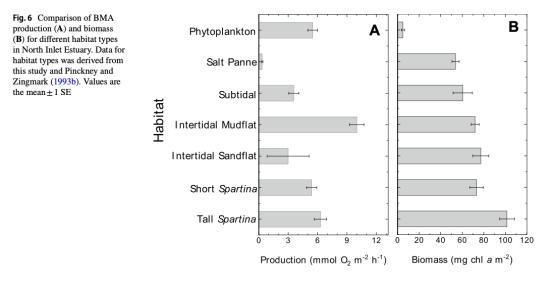

生產(chǎn)力:NPP在7月達中值0.51 mmol O? m?2 h?1(相當于6.12 mg C m?2 h?1),但顯著低于河口其他生境(圖5, 圖6)。

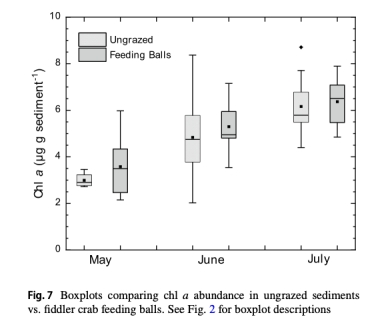

招潮蟹攝食:招潮蟹攝食球(feeding balls)與未攝食沉積物的葉綠素a濃度無顯著差異(圖7),表明其不直接消耗BMA。

生態(tài)意義:鹽沼洼地對河口總初級生產(chǎn)力的貢獻較小(年NPP估算約22 g C m?2),但為招潮蟹提供關鍵棲息地。

研究目的

量化鹽沼洼地BMA生物量、群落組成和NPP的時空變化。

評估招潮蟹攝食對BMA生物量的直接影響。

比較鹽沼洼地與其他河口生境(如潮間帶沙泥灘、 Spartina植被區(qū))的BMA生產(chǎn)力差異。

研究思路

采樣設計:

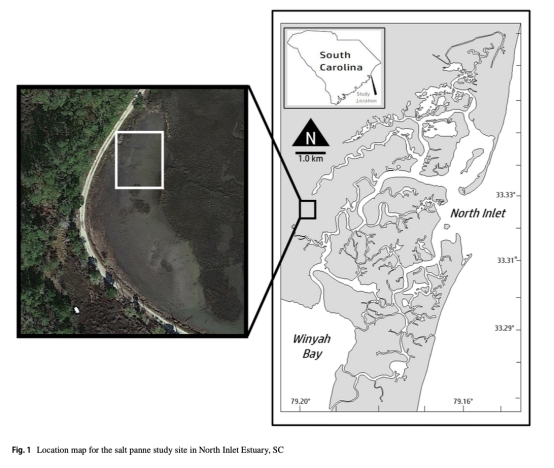

2022年5-9月,在典型鹽沼洼地(33.3234°N, 79.2083°W)采集沉積物核心樣本(圖1)。

測量BMA生物量(HPLC分析光合色素)、群落組成(ChemTax軟件解析)、NPP(溶解氧微剖面法)。

對比招潮蟹攝食球與鄰近未攝食沉積物的葉綠素a濃度。

方法:

BMA生物量與群落:表層0.5 mm沉積物經(jīng)冷凍干燥后,用HPLC分析光合色素,ChemTax計算藻類群占比(圖2, 圖3)。

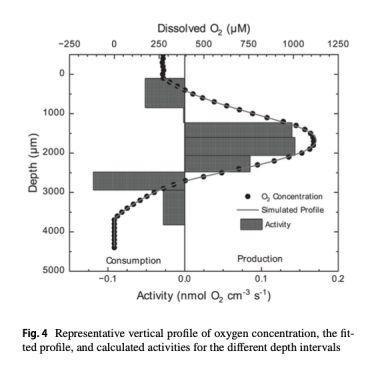

NPP測量:Unisense氧微電極(25 μm尖端)原位獲取沉積物孔隙水溶解氧剖面,通過穩(wěn)態(tài)模型計算凈O?生產(chǎn)力(圖4)。

招潮蟹攝食實驗:收集攝食球和未擾動沉積物,標準化葉綠素a濃度后比較(圖7)。

測量的數(shù)據(jù)及研究意義

BMA生物量與群落組成(圖2, 圖3)

數(shù)據(jù):葉綠素a峰值16 μg g?1(7月);硅藻占比>80%,藍藻夏季增加,綠藻僅5月可檢測。

意義:揭示鹽沼洼地BMA以耐干露硅藻為主,高鹽高溫環(huán)境促進藍藻生長,群落結構異于潮間帶生境。

凈初級生產(chǎn)力(NPP)(圖5)

數(shù)據(jù):NPP中值從5月0.13升至7月0.51 mmol O? m?2 h?1;與沉積物葉綠素a弱相關(r=0.55)。

意義:鹽沼洼地NPP僅為潮間帶沙泥灘的1/8(圖6),表明淹水頻率是限制生產(chǎn)力的關鍵因素。

招潮蟹攝食影響(圖7)

數(shù)據(jù):攝食球與未攝食沉積物的葉綠素a無差異(p=0.15),但不同月份生物量差異顯著(p<0.001)。

意義:招潮蟹可能攝食碎屑或微生物而非BMA,推翻其作為主要BMA消費者的假設。

結論

低生產(chǎn)力貢獻:鹽沼洼地BMA年NPP估算僅22 g C m?2,是河口生態(tài)系統(tǒng)的次要初級生產(chǎn)者(圖6)。

招潮蟹攝食策略:攝食行為未顯著降低BMA生物量,支持其以碎屑/微生物為主食的假說(圖7)。

生境特殊性:高頻干露、高鹽度及沙質(zhì)沉積物塑造獨特BMA群落(硅藻-藍藻主導),與潮間帶生境功能迥異。

氣候響應:海平面上升可能進一步減少鹽沼洼地面積,威脅招潮蟹棲息地及關聯(lián)生態(tài)過程。

丹麥Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細研究意義

Unisense氧微電極系統(tǒng)(型號OX-MR)通過毫米級分辨率溶解氧剖面量化BMA生產(chǎn)力,其研究意義包括:

高精度生產(chǎn)力量化:

電極以100 μm間隔自動剖面掃描(圖4),結合穩(wěn)態(tài)模型(Berg et al. 1998算法)計算深度積分NPP(mmol O? m?2 h?1)。

意義:直接反映光照層(0-2 mm)的凈光合作用,避免離體培養(yǎng)誤差,揭示鹽沼洼地BMA光合層淺薄(<5 mm)的特征。

原位非破壞性監(jiān)測:

在近似自然條件(32°C, 1100 μmol photons m?2 s?1光照)下測量,保持沉積物結構完整。

意義:捕捉真實環(huán)境中的BMA光合活性,證實鹽沼洼地BMA無垂直遷移行為(區(qū)別于潮間帶種類)。

機制解析:

數(shù)據(jù)顯示NPP與葉綠素a濃度弱相關(r=0.55),表明環(huán)境脅迫(高頻干露、高鹽)而非生物量是限制生產(chǎn)力的主因。

意義:為鹽沼洼地低生產(chǎn)力提供生理學證據(jù),支持"淹水頻率驅動生境差異"的結論(對比圖6潮間帶數(shù)據(jù))。