熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Transition from stromatolite to thrombolite fabric: potential role for reticulopodial protists in lake microbialites of a Proterozoic ecosystem analog

從疊層石到凝塊石結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變:網(wǎng)狀偽足原生生物在元古代生態(tài)系統(tǒng)類似物湖泊微生物巖中的潛在作用

來源:Frontiers in Microbiology, Volume 14, Article 1210781, Published 30 October 2023,

《微生物學(xué)前沿》第14卷第1210781號,2023年10月30日發(fā)表,

摘要內(nèi)容:

研究通過野外調(diào)查和實驗,發(fā)現(xiàn)紐約州格林湖(Green Lake)微生物巖中存在一種類似有孔蟲的無殼原生生物(形態(tài)學(xué)觀察),經(jīng)鑒定為Chlamydomyxa labyrinthuloides(分子生物學(xué)證據(jù))。實驗將培養(yǎng)的淡水有孔蟲Haplomyxa saranae引入微生物巖表層,顯微CT掃描顯示其網(wǎng)狀偽足活動破壞了層狀結(jié)構(gòu)各向異性。研究提出,這種原生生物通過網(wǎng)狀偽足活動可能參與微生物巖從層狀(疊層石)向凝塊狀(凝塊石)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

研究目的:

驗證淡水網(wǎng)狀偽足原生生物是否能破壞湖泊微生物巖的層狀結(jié)構(gòu),并探討其在元古代疊層石衰退中的潛在作用。

研究思路:

長期監(jiān)測:2017–2019年對格林湖微生物巖平臺進行季節(jié)性采樣(8次),分析水體地球化學(xué)參數(shù)(pH、溫度、鈣離子等)和微生物巖結(jié)構(gòu)。

生物鑒定:通過顯微觀察、單細胞分離和18S rDNA測序,鑒定微生物巖中的關(guān)鍵原生生物類群。

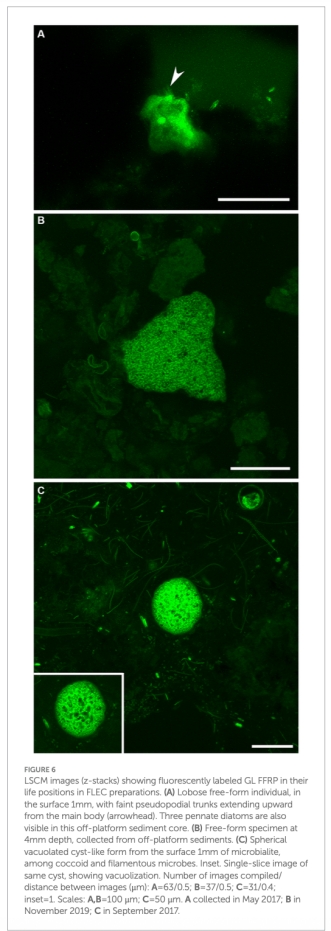

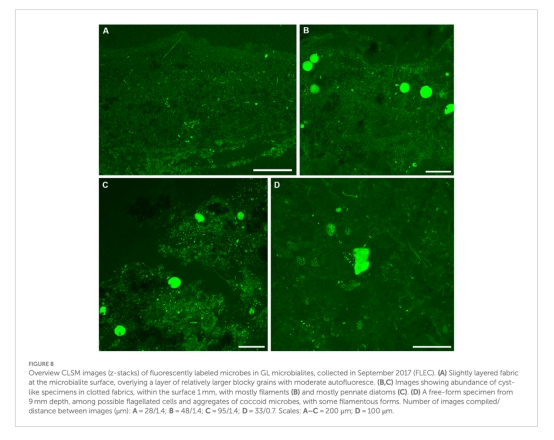

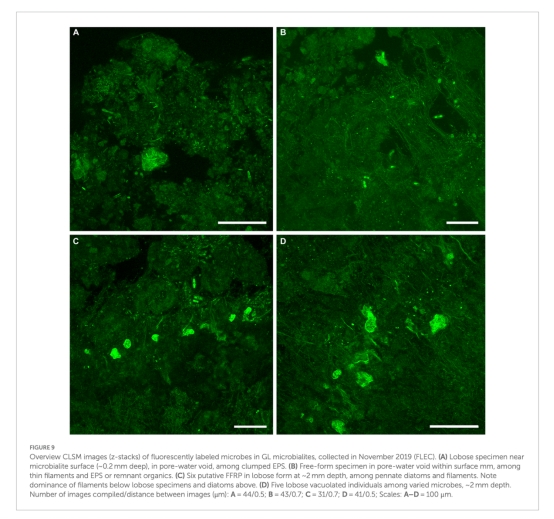

原位分布:使用熒光標記包埋法(FLEC)和共聚焦顯微鏡(CLSM),確定原生生物在微生物巖中的三維空間分布(圖6–9)。

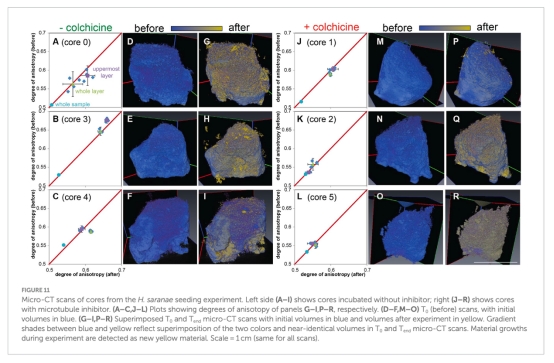

干擾實驗:將淡水有孔蟲H. saranae接種到微生物巖表面,培養(yǎng)3.5個月后通過顯微CT掃描比較結(jié)構(gòu)變化,并設(shè)置微管抑制劑(秋水仙素)對照組(圖11)。

數(shù)據(jù)分析:結(jié)合地球化學(xué)剖面(微電極數(shù)據(jù))、微生物群落結(jié)構(gòu)和實驗數(shù)據(jù),評估網(wǎng)狀偽足活動的生態(tài)影響。

測量的數(shù)據(jù)及研究意義(注明來源圖表):

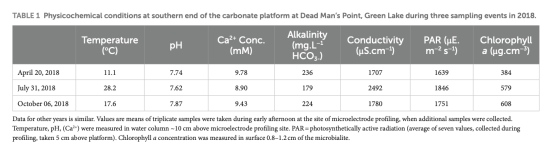

湖泊地球化學(xué)參數(shù)(表1):

測量內(nèi)容:季節(jié)性pH(7.5–8.2)、溫度(9.6–28.2°C)、鈣離子濃度(8.9–10.2 mM)、葉綠素a(384–608 μg/cm3)、EPS含量(105–379 μg/cm3)。

意義:揭示微生物巖生長的化學(xué)環(huán)境(高堿度、鈣飽和),并顯示夏季光合作用增強(葉綠素a和EPS峰值),為微生物活動提供背景。

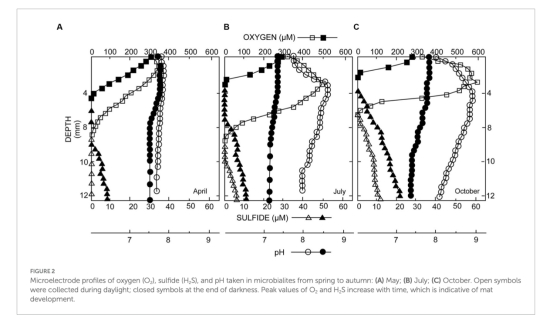

微電極剖面數(shù)據(jù)(圖2):

測量內(nèi)容:氧(O?)、硫化氫(H?S)、pH在微生物巖中的垂直分布(250 μm分辨率),晝夜對比。

意義:顯示微生物巖表層(0–4 mm)存在強烈晝夜氧波動(白天170–200%飽和度,夜間缺氧),夏季深層(>9 mm)出現(xiàn)硫化物,證明光合微生物驅(qū)動化躍層,為需氧/厭氧微生物提供分層生態(tài)位。

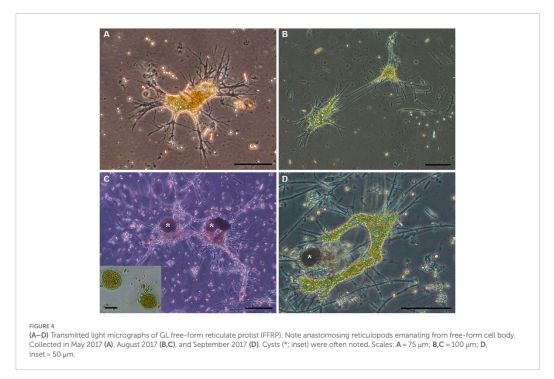

微生物巖結(jié)構(gòu)與生物分布(圖3、4、6–9):

結(jié)構(gòu):表層(0–5 mm)呈層狀(疊層石),深層(>10 mm)呈凝塊狀(凝塊石),含孔洞(圖3)。

生物分布:網(wǎng)狀偽足原生生物(FFRP)及其孢囊在微生物巖中普遍存在(0–9 mm深度),主要富集于表層(圖6–9)。

實驗各向異性數(shù)據(jù)(圖11):

測量內(nèi)容:顯微CT掃描量化微生物巖結(jié)構(gòu)的各向異性(DA值),比較實驗前后變化。

意義:H. saranae接種組DA值顯著降低(核心0、3、4),表明網(wǎng)狀偽足破壞層狀結(jié)構(gòu);抑制劑組無變化,證實破壞依賴偽足活動。

丹麥Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細研究意義:

使用Unisense微電極(分辨率250 μm)獲得高精度化學(xué)梯度剖面,揭示微生物巖內(nèi)部的微環(huán)境異質(zhì)性。

數(shù)據(jù)顯示:

春季微生物巖氧峰值深度較淺(1.5 mm),夏秋季下移(2.5 mm),且峰值強度隨季節(jié)增加(圖2),反映光合微生物群落的演替與生物量積累。

硫化物僅在夏秋季夜間于深層(>9 mm)檢出,結(jié)合pH峰值(夏季8.6,秋季8.9)與氧峰值重合,表明硫酸鹽還原菌與光合菌的耦合作用驅(qū)動硫循環(huán),類似元古代海洋化學(xué)條件。

意義:

為理解原生生物(如FFRP)的分布提供依據(jù)——其活躍于含氧表層,但可延伸至缺氧區(qū)(圖6B、8D),暗示其對化學(xué)梯度的適應(yīng)性。

晝夜氧波動與硫化物動態(tài)證明微生物巖是"動態(tài)化學(xué)躍層",可能限制后生動物活動,突出原生生物在改造結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵性。

結(jié)論:

格林湖微生物巖中存在豐富的網(wǎng)狀偽足原生生物Chlamydomyxa labyrinthuloides(原誤認為有孔蟲),其孢囊與活動體在微生物巖中廣泛分布(0–9 mm)。

實驗證實網(wǎng)狀偽足活動可破壞微生物巖層狀結(jié)構(gòu)(降低各向異性),支持其在自然條件下促進疊層石向凝塊石轉(zhuǎn)變的假設(shè)。

季節(jié)性地球化學(xué)變化(如夏季EPS增加)與FFRP形態(tài)轉(zhuǎn)換(夏季孢囊主導(dǎo))可能共同調(diào)控結(jié)構(gòu)改造強度,冬季異養(yǎng)活動可能是層理破壞的主因。

為元古代疊層石衰退提供了新機制解釋(原生生物擾動替代后生動物假說),強調(diào)非鈣化原生生物在早期生態(tài)系統(tǒng)中的潛在影響。