熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The outsized role of salps in carbon export in the subarctic Northeast Pacific Ocean

樽海鞘在亞北極東北太平洋碳輸出中的超常作用

來源:Global Biogeochemical Cycles, volume 37, article e2022GB007523.

《全球生物地球化學循環》第37卷,文章編號e2022GB007523

摘要內容

研究量化了2018年夏季亞北極東北太平洋樽海鞘(Salpa aspera)水華期間的碳輸出過程。樽海鞘通過三種機制顯著增強生物碳泵(BCP)效率:

糞便顆粒輸出:占上層浮游動物糞便顆粒碳生產的82%,下沉速度達400–1,200 m d?1,微生物呼吸率低(<1%碳/天),導致100米層顆粒有機碳(POC)輸出占總下沉POC的48%。

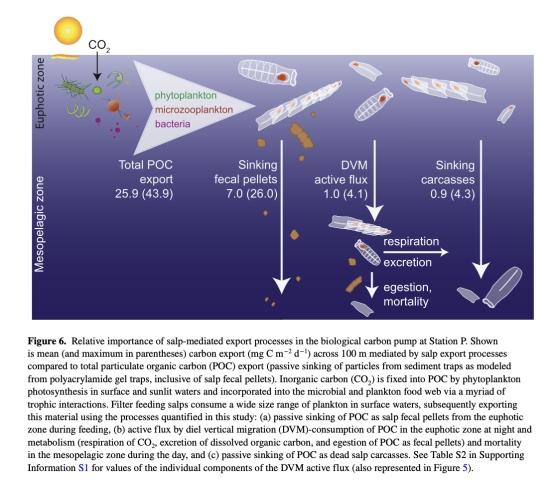

晝夜垂直遷移(DVM)主動輸送:夜間在表層攝食,白天在深層代謝,主動輸送碳至中深層。

尸體下沉:水華衰退后尸體快速下沉。

綜合效應使凈初級生產力(NPP)輸出到透光層底部的比例(E比率)提高1.5倍,透光層以下100米的POC留存比例(T???)提高2.6倍,顯著提升碳封存效率。

研究目的

量化樽海鞘水華期間的多途徑碳輸出(糞便顆粒、DVM主動輸送、尸體下沉)。

評估樽海鞘對亞北極低通量海域生物碳泵效率的貢獻。

填補因樽海鞘斑塊分布和遷移行為導致的觀測數據缺失。

研究思路

綜合觀測:在海洋站Papa(OSP)區域,結合多網分層拖網(MOCNESS)、水下視覺剖面儀(UVP)、沉積物陷阱(凝膠陷阱)和同位素標記法。

過程量化:

糞便顆粒:測量生產速率、下沉速度(旋轉罐實驗)和微生物呼吸(Unisense微呼吸系統)。

DVM主動輸送:通過晝夜拖網和模型計算呼吸CO?、排泄DOC和糞便碳的深層通量。

尸體輸出:基于種群壽命模型估算自然死亡率導致的碳通量。

數據整合:對比樽海鞘介導通量與總POC通量,計算其對BCP效率的提升。

測量數據、來源及研究意義

樽海鞘豐度與分布:

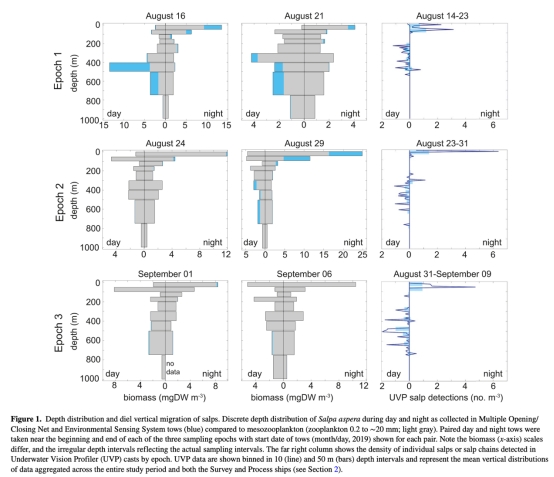

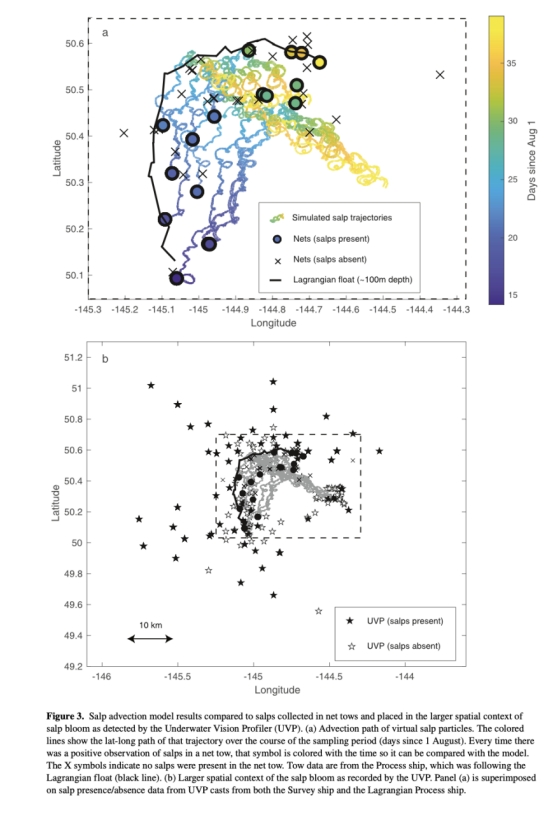

數據來源:MOCNESS拖網(圖1)和UVP成像(圖1,3)。

意義:證實樽海鞘晝夜垂直遷移(白天300–750 m,夜間0–100 m),揭示其聚集行為對碳輸出的空間影響。

糞便顆粒動力學:

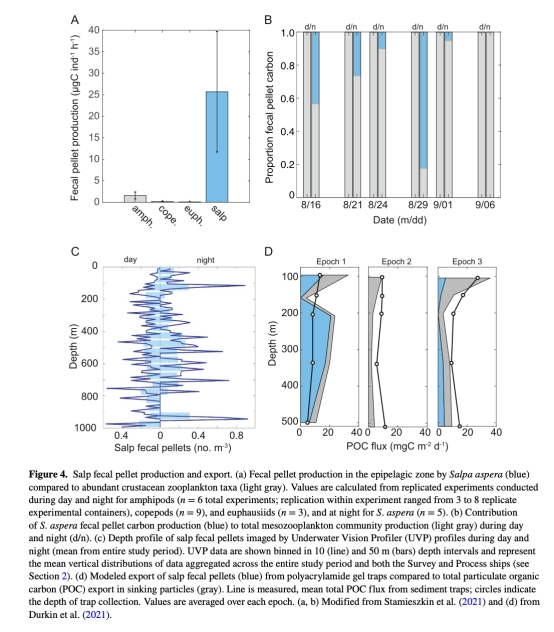

生產速率:25.7 μg C ind?1 h?1(圖4a),占群落總糞便碳的82%(圖4b)。

下沉速度:平均779 m d?1,高速下沉減少中層再礦化。

微生物呼吸:Unisense電極測得僅0.4%碳/天被降解(方法2.6),支持糞便顆粒的高效碳保存。

意義:解釋糞便顆粒為何貢獻48%的100米層POC輸出(圖4d)。

DVM主動輸送:

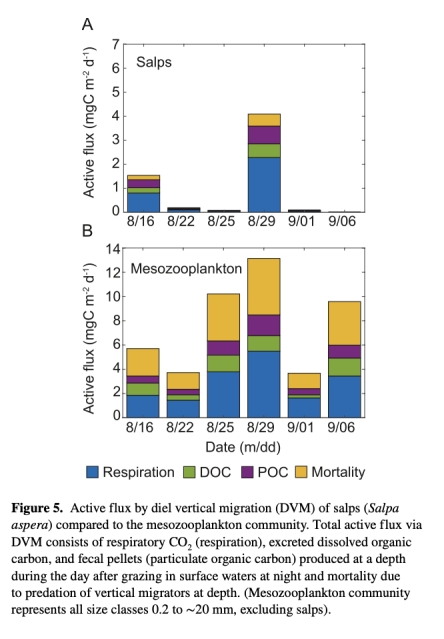

數據來源:模型計算呼吸CO?、排泄DOC和深層糞便碳(圖5)。

通量:平均1.0 mg C m?2 d?1(占樽海鞘總輸出的11%)。

意義:揭示遷移行為將表層碳直接輸送至中層,減少透光層再循環。

尸體輸出:

通量:0.9 mg C m?2 d?1(圖6),快速下沉(700 m d?1)減少衰減。

意義:提供水華衰退后的額外碳輸出途徑。

綜合碳通量對比:

樽海鞘總輸出:8.9 mg C m?2 d?1,占100米層沉積物陷阱POC通量的34%(圖6)。

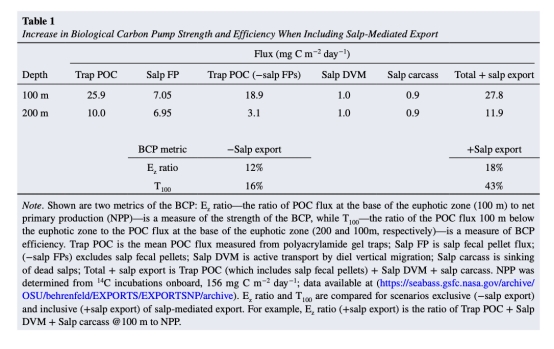

意義:量化其對BCP效率的提升(E比率從12%升至18%,T???效率提高2.6倍,表1)。

結論

主導碳輸出:樽海鞘糞便顆粒是核心輸出途徑(占群落糞便碳82%),高速下沉與低降解率使其成為高效碳載體。

提升BCP效率:在低通量海域,樽海鞘使透光層底部碳輸出比例(E比率)提高1.5倍,中層碳留存率(T???)提高2.6倍。

生態啟示:樽海鞘通過"短路"微生物食物網(直接攝食細菌并輸出),將寡營養系統的碳流向從再循環轉向輸出,挑戰傳統BCP模型。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

研究中使用的Unisense微呼吸系統(方法2.6)直接量化樽海鞘糞便顆粒的微生物呼吸速率(0.6 ± 0.2 μg C 顆粒?1 天?1),其意義在于:

關鍵機制驗證:證實糞便顆粒在深層海洋中僅0.4%碳/天被微生物降解,解釋其高碳保存率(99.6%),支撐高速下沉顆粒的高效碳輸送假說。

技術優勢:微腔室設計(700 μL)結合高精度氧傳感(檢測限<0.1%氧變化),實現單顆粒水平呼吸測量,克服傳統方法對稀有顆粒(如大型糞便)的測量局限。

模型參數約束:提供顆粒降解動力學關鍵參數,優化全球碳循環模型中POC衰減算法(如指數衰減系數b值)。