熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Microplastic ingestion affects hydrogen production and microbiomes in the gut of the terrestrial isopod Porcellio scaber

微塑料攝入影響陸生等足類動物Porcellio scaber腸道產氫能力及微生物組

來源:Environmental Microbiology, Volume 25, Pages 2776-2791, 2023.

《環境微生物學》第25卷,第2776-2791頁,2023年

摘要內容

研究揭示了可降解(聚乳酸PLA)與不可降解(聚對苯二甲酸乙二醇酯PET、聚苯乙烯PS)微塑料(MP)對等足類動物Porcellio scaber腸道微生物組及氫氣(H?)排放的差異化影響:

行為與生存:等足類顯著回避含PS食物,但MP攝入(8周暴露)未顯著影響其生存率(≈80%)或體重。

腸道環境:

微電極測量顯示腸道呈缺氧狀態(氧分壓≈0),pH 5-7。

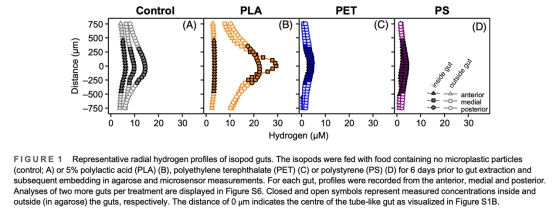

氫氣產生:PLA組腸道中心H?濃度最高(≈30 μM),PET/PS組最低(圖1)。

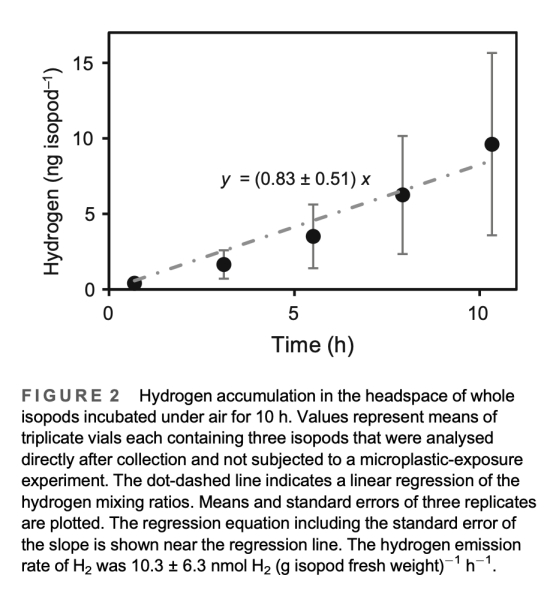

H?排放速率:活體等足類平均排放0.83±0.51 ng H?·只?1·h?1(圖2)。

微生物響應:

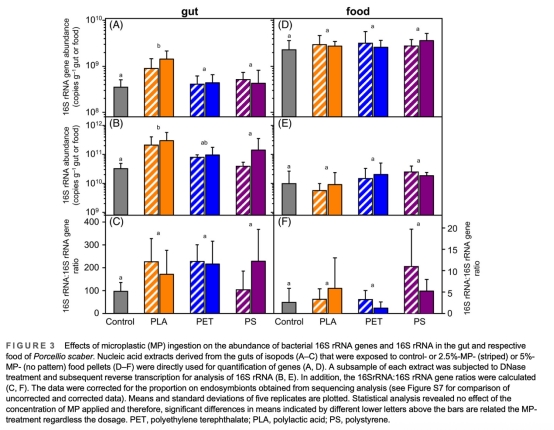

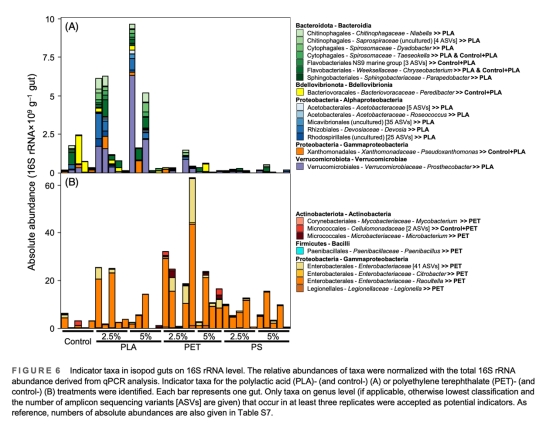

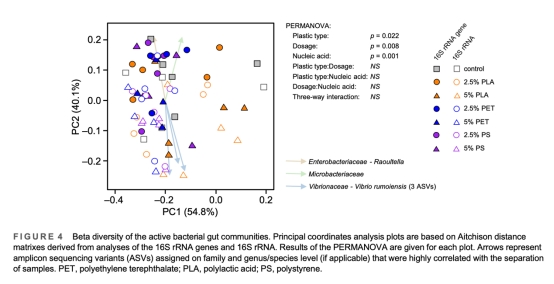

PLA刺激細菌增殖(16S rRNA基因豐度↑),尤其富集Alcaligenaceae等菌科(圖3, 圖6)。

PET組富集Mycobacterium(潛在耗H?菌),PS組改變食物微生物組成(圖4,)。

全球意義:估算全球等足類年排放H?約10? kg(相當于稻田排放量級),MP污染可能通過調控H?排放影響土壤碳循環。

研究目的

探究可降解(PLA)與不可降解(PET、PS)MP對P. scaber腸道微生物組和發酵活性的差異化影響。

評估MP攝入是否通過改變腸道發酵途徑(如H?產生)影響土壤生態系統功能。

研究思路

實驗設計:

等足類暴露于含0%、2.5%或5% PLA/PET/PS的食物8周。

分組:對照組(無MP)、PLA組、PET組、PS組。

多維度檢測:

行為與生理:攝食偏好、存活率、體重。

腸道微環境:Unisense微電極測量O?、pH、H?濃度(圖1)。

微生物組:qPCR定量16S rRNA基因/rRNA(圖3),高通量測序分析群落結構(圖4-6)。

整體H?排放:氣相色譜測定活體等足類H?釋放速率(圖2)。

測量數據、來源及研究意義

腸道H?濃度梯度(圖1):

數據:PLA組腸道中心H?濃度達30 μM,顯著高于對照組(20 μM)及PET/PS組(<10 μM)。

意義:首次量化MP對腸道發酵活性的影響,證實PLA促進而PET/PS抑制H?產生。

活體H?排放速率(圖2):

數據:0.83±0.51 ng H?·只?1·h?1,線性積累(10小時達24 ng/只)。

意義:確立等足類為新型H?排放源,為全球土壤H?通量估算提供依據。

微生物豐度與活性(圖3):

數據:PLA組腸道16S rRNA基因豐度↑40%(vs 對照組),16S rRNA:基因比值不變。

意義:PLA刺激細菌增殖但不改變代謝活性,提示其作為碳源被利用。

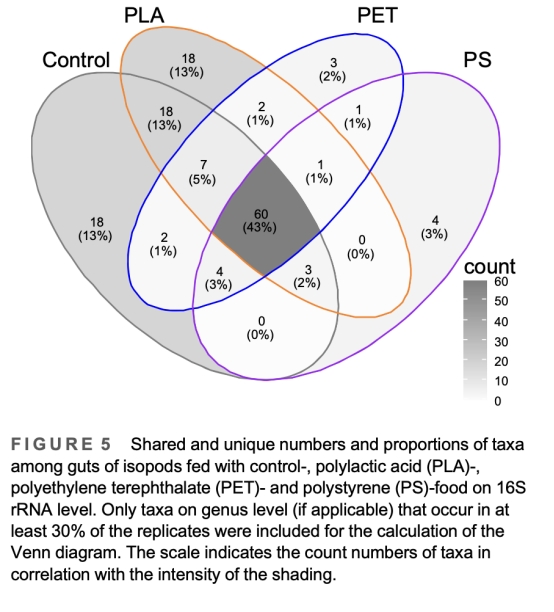

微生物群落結構(圖4-6):

數據:PLA組富集Chryseobacterium等9個指示菌屬(圖6A),PET組富集Mycobacterium(圖6B)。

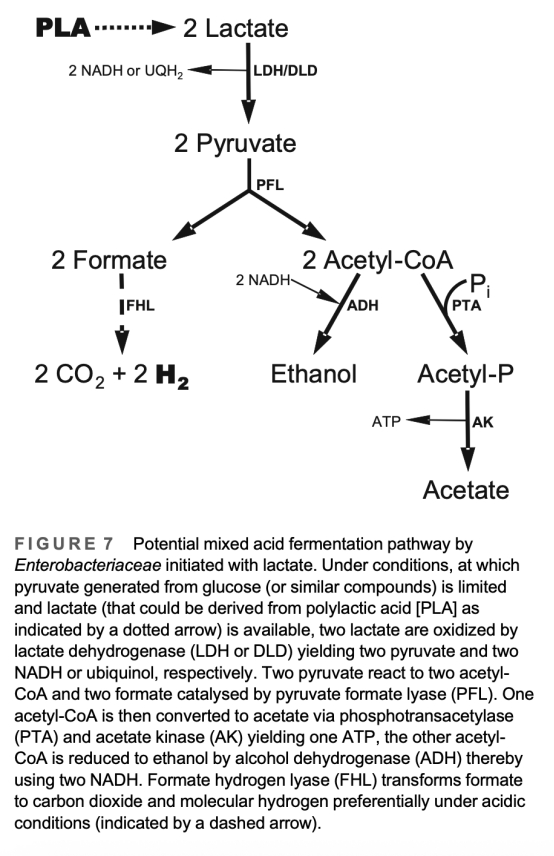

意義:MP類型特異性塑造腸道菌群,PLA可能通過乳酸發酵促進H?產生(圖7)。

結論

MP類型特異性效應:

PLA促進腸道發酵(H?↑),PET/PS抑制發酵活性(H?↓)。

PS引發攝食回避行為,但短期暴露不影響生存。

微生物機制:

PLA可能被微生物降解為乳酸,通過Enterobacteriaceae的混合酸發酵途徑產H?(圖7)。

PET可能刺激耗H?菌(如Mycobacterium)增殖,降低凈H?排放。

生態意義:

等足類為全球重要H?排放源(估算年排放10? kg),MP污染可能通過調控H?排放影響土壤還原性物質循環。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

實驗中采用定制微電極(O?、H?、pH,尖端直徑<20 μm)結合Unisense Microsensor Multimeter系統(圖1方法),其核心價值在于:

高分辨率原位監測:

20 μm超細針尖實現腸道徑向剖面測量(前/中/后腸),空間分辨率50 μm,首次揭示H?濃度梯度(中心最高30 μM)。

缺氧環境驗證:

O?微電極證實腸道全程缺氧(O?≈0),為"發酵主導H?產生"提供直接證據。

MP效應量化:

H?微電極數據明確區分MP類型效應:PLA組H?濃度較對照組↑50%,PET/PS組↓50%(圖1),為"可降解MP促進發酵"假說提供關鍵支持。

技術不可替代性:

傳統氣相色譜僅能測整體排放(圖2),而微電極定位發酵熱點(中后腸),結合pH數據(pH 5-6)鎖定FHL酶(formate hydrogen lyase)最適條件,闡明乳酸→H?的轉化機制(圖7)。