熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Reduced chemosymbiont genome in the methane seep thyasirid and the cooperated metabolisms in the holobiont under anaerobic sediment

甲烷滲漏區深海蛤(Thyasiridae)共生菌的基因組縮減及其在厭氧沉積物中與宿主的協同代謝

來源:Molecular Ecology Resources, Volume 23, 2023, Pages 1853-1867

《分子生態學資源》第23卷,2023年,1853-1867頁

摘要內容

研究首次報道了深海甲烷滲漏區Thyasiradae科蛤類(Thyasira sp. Haima)共生菌的完整環狀基因組(命名為Candidatus Ruthturnera sp. Tsphm01)。該共生菌基因組大小為1.53 Mb,編碼1521個基因,完整度100%。基因組分析表明:

基因組縮減特征:相比自由生活近緣菌,缺失了趨化性、三羧酸循環(TCA)及小分子(氨基酸、輔因子)從頭合成通路,表明其為專性胞內共生菌。

化能自養能力:保留完整的硫氧化(SOX途徑)和無機碳固定(Calvin-Benson-Bassham循環)通路,且高表達。

厭氧適應機制:具備厭氧呼吸能力(DMSO和硝酸鹽還原),并擁有低氧適應型細胞色素c氧化酶(cbb3型)。

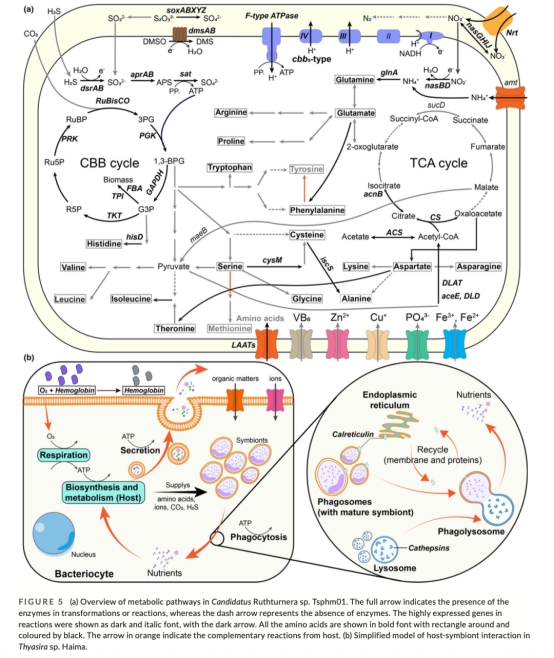

宿主轉錄組分析揭示了其對共生菌不完整代謝通路的互補機制(如酪氨酸和甲硫氨酸合成),并通過吞噬作用和外泌體獲取營養。

研究目的

解析深海甲烷滲漏區Thyasiradae蛤類共生菌的基因組特征及代謝潛力。

闡明宿主-共生菌在厭氧環境中的代謝互作機制。

探究共生菌的進化地位及其對極端環境的適應性。

研究思路

樣本采集與環境參數測量:

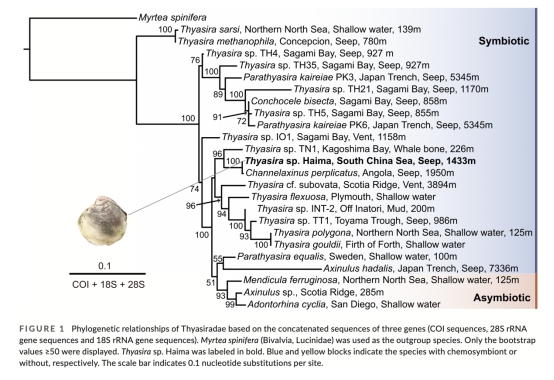

在中國南海"海馬"冷泉區(1433米深)采集Thyasira sp.標本(圖1),使用丹麥Unisense H?S和O?微電極測量沉積物氧化還原梯度(方法部分)。

基因組與轉錄組測序:

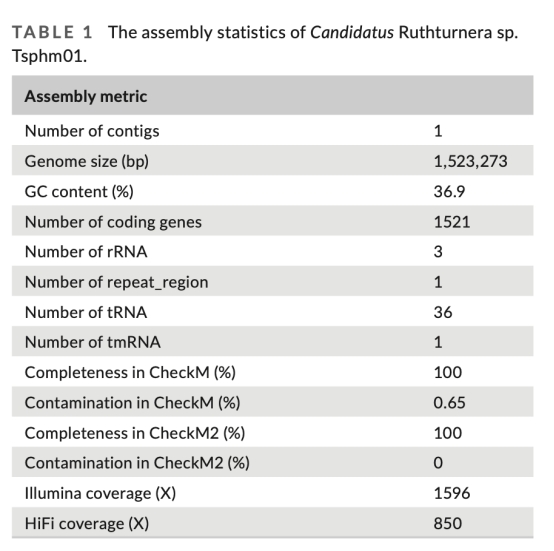

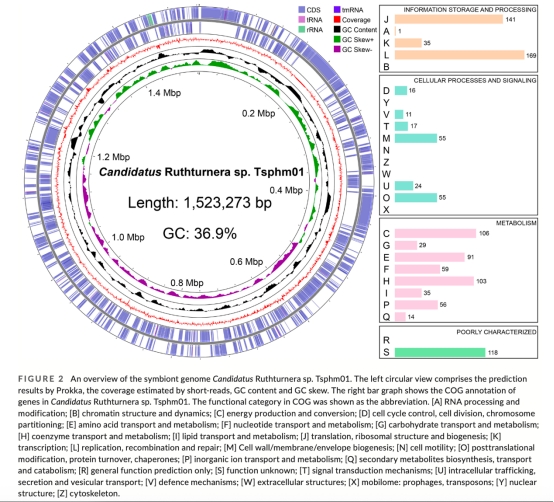

PacBio HiFi+Illumina雙平臺測序組裝共生菌完整環狀基因組(表1,圖2)。

鰓組織宏轉錄組測序分析宿主和共生菌基因表達。

系統發育與功能注釋:

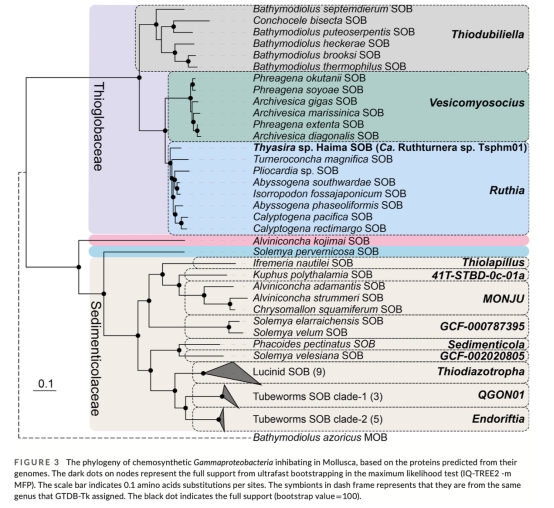

基于16S rRNA基因和772個直系同源蛋白構建系統發育樹(圖3),確定共生菌分類地位。

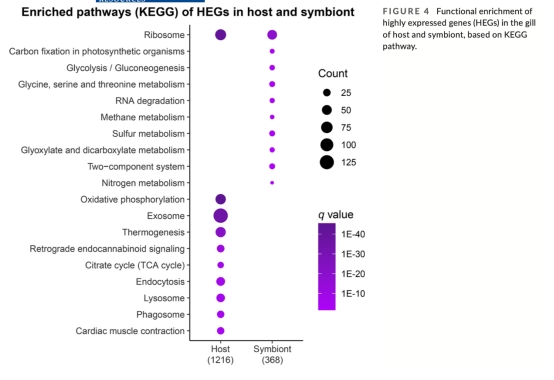

KEGG/GO/COG注釋代謝通路(圖2, 4, 5)。

表達量分析:

定義高表達基因(HEGs:共生菌TPM>300,宿主TPM>100),富集分析關鍵通路(圖4)。

測量數據及研究意義

沉積物O?/H?S梯度(方法部分)

數據:O?濃度從沉積物表層的~100 μM降至數毫米內不可檢測(<0.3 μM);H?S濃度在3-5 cm深度達700-1400 μM。

意義:證實樣本采集點為典型厭氧環境,為共生菌硫氧化代謝提供生態背景。

共生菌基因組特征(表1,圖2)

數據:基因組大小1.53 Mb,GC含量36.9%,編碼1521基因,含完整硫氧化(soxXYZAB, aprAB, dsrAB)和CBB循環基因(RuBisCO, prk等)。

意義:揭示共生菌基因組縮減但保留核心自養能力,支持其專性共生生活方式。

高表達基因(HEGs)(圖4, 5a)

數據:

硫氧化基因:soxB(TPM=5,640)、aprA(TPM=4,872)。

碳固定基因:RuBisCO(TPM=9,014)、GAPDH(TPM=10,447)。

厭氧呼吸基因:DMSO還原酶dmsAB(TPM=3,825-5,340)、硝酸鹽還原酶narG(TPM=1,622)。

意義:證實共生菌在厭氧環境中依賴硫氧化產能,并通過替代電子受體(DMSO/硝酸鹽)維持呼吸。

宿主-共生菌代謝互補(圖5)

數據:

共生菌缺失酪氨酸、甲硫氨酸合成通路,但宿主表達苯丙氨酸羥化酶(phhA)和半胱氨酸裂解酶。

宿主高表達吞噬作用相關基因(鈣網蛋白calreticulin, TPM=1,653)和溶酶體酶(組織蛋白酶cathepsin, TPM=153-2,393)。

意義:揭示宿主通過吞噬消化共生菌獲取營養("耕作模式"),并通過外泌體(exosome)分配營養。

結論

共生菌特性:Ca. Ruthturnera sp. Tsphm01為專性硫氧化共生菌,基因組縮減但保留完整無機碳固定和硫氧化通路,通過cbb3型細胞色素氧化酶和厭氧呼吸適應低氧環境。

宿主互作機制:宿主通過代謝途徑互補(提供酪氨酸/甲硫氨酸)和主動吞噬共生菌獲取營養,外泌體介導營養分配。

進化意義:共生菌系統發育接近Vesicomyidae蛤類共生菌(圖3),基因組低SNP密度支持垂直傳播假說,為雙殼類化學共生演化提供新模型。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

研究中采用Unisense H?S和O?微電極系統(搭配微操縱器)測量沉積物微環境:

原位環境參數定量:

數據:O?濃度在沉積物表層(0-1 cm)從~100 μM驟降至<0.3 μM;H?S濃度在3-5 cm深度高達700-1400 μM(方法部分)。

意義:直接證實采樣點為強還原性厭氧環境,為共生菌的硫氧化代謝和厭氧呼吸(如DMSO還原)提供必需的生態位條件,解釋其基因組中富集厭氧適應基因(如dsrAB, dmsAB)的進化驅動因素。

共生菌代謝活動的間接證據:

數據:極高H?S濃度(>700 μM)與低O?的共存。

意義:表明共生菌需高效硫氧化途徑(SOX系統高表達)以利用H?S作為電子供體,同時依賴cbb3型細胞色素氧化酶(高氧親和力)在微氧界面生存。這種環境壓力解釋了基因組中缺失需氧TCA循環但保留CBB循環的邏輯。

宿主生存策略關聯:

數據:沉積物O?在毫米尺度內耗盡。

意義:與宿主鰓組織中高表達血紅蛋白基因(TPM=8,238)相呼應,說明宿主通過血紅蛋白高效捕獲微量O?以維持共生菌功能,凸顯Unisense微電極數據對理解宿主-共生菌協同適應機制的貢獻。

核心價值:Unisense微電極實現了沉積物氧化還原梯度的毫米級分辨率原位測量,將宏觀生境特征與微觀基因組/轉錄組響應直接關聯,為化能共生體系的"環境-基因功能-宿主互作"整合研究提供了關鍵實證支撐。