熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Synchronous effect of increasing oxygen and inhibiting phosphorus release from heavily polluted sediment by applying a novel oxygen micro-nano-bubble material

應用新型氧微納米氣泡材料同步增氧并抑制重度污染沉積物中磷的釋放

來源:Journal of Soils and Sediments, 2023

《土壤與沉積物雜志》,2023年

摘要內容

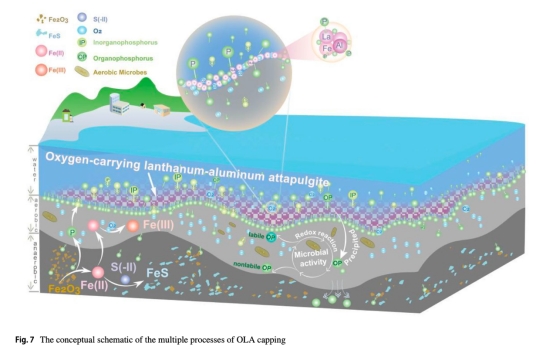

研究開發了一種載氧納米氣泡鑭鋁改性凹凸棒石(OLA)材料,用于同步提升沉積物溶解氧(DO)并抑制內源磷釋放。核心發現:

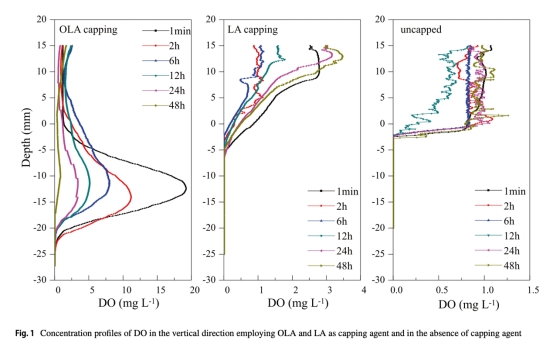

快速增氧效果:OLA覆蓋后1分鐘內沉積物DO濃度峰值達19.5 mg/L(10-15mm深度),穿透深度22.5mm(圖1),維持高氧狀態48小時。

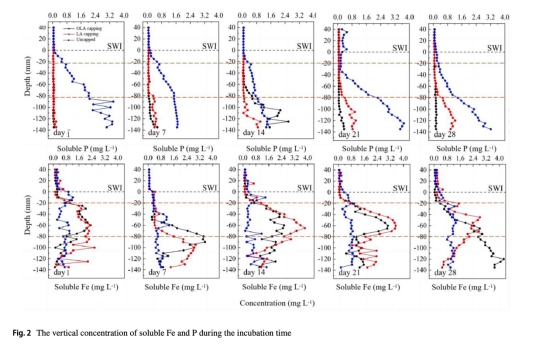

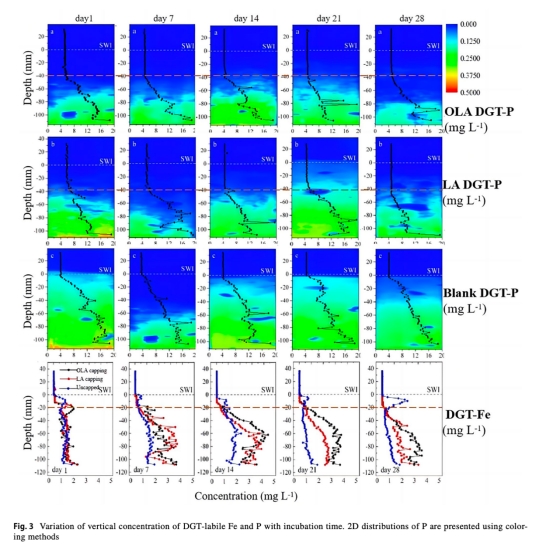

磷釋放抑制:OLA使孔隙水SRP濃度降低82%(對照組的0.18 mg/L→0.05 mg/L),DGT有效態磷在0-70mm深度顯著降低(圖2, 圖3)。

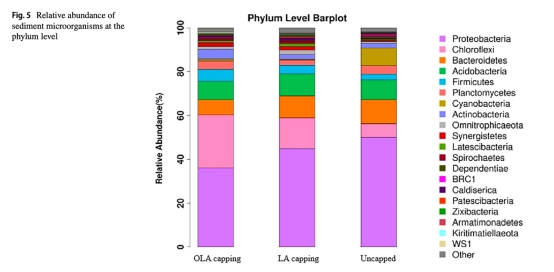

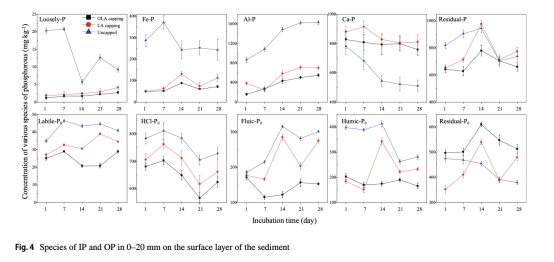

微生物調控:OLA覆蓋降低變形菌門(Proteobacteria)和藍藻(Cyanobacteria)豐度,提升綠彎菌門(Chloroflexi)豐度(圖5),促進有機磷(OP)向穩定形態轉化(圖4)。

研究目的

評估OLA材料作為覆蓋層同步增氧和控磷的可行性。

揭示OLA調控沉積物氧化還原條件及微生物群落的機制。

探究鐵-硫耦合作用對磷釋放的影響。

研究思路

材料制備:鑭鋁改性凹凸棒石(LA)經真空脫附-純氧吸附循環制成OLA(棒狀顆粒)。

培養實驗:設置OLA覆蓋組、LA覆蓋組、無覆蓋對照組,監測28天。

原位監測:

Unisense微電極:測量DO和氧化還原電位(Eh)剖面(圖1)。

HR-Peeper/DGT:獲取孔隙水溶解態磷/鐵(圖2)及沉積物有效態磷/鐵(圖3)。

機理分析:

沉積物磷形態分級(IP/OP,圖4)。

微生物16S rRNA測序(圖5)。

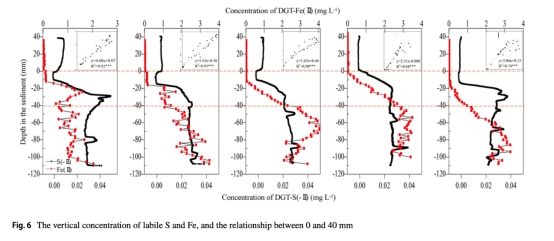

鐵/硫分布關聯分析(圖6)。

測量數據及研究意義

DO/Eh剖面(圖1)

數據:OLA覆蓋后DO穿透深度達22.5mm(LA組僅5mm),Eh顯著提升。

意義:直接證明OLA可快速建立沉積物表層好氧層,為微生物氧化反應創造條件。

磷/鐵釋放動態(圖2, 圖3)

數據:OLA組孔隙水SRP降低82%,0-20mm深度DGT有效態磷無梯度變化(濃度<0.08 mg/L)。

意義:表明OLA通過增氧和鑭吸附雙重作用抑制磷釋放,且效果深入沉積物深層。

微生物群落(圖5)

數據:OLA組變形菌門相對豐度降至36%(對照組50%),綠彎菌門升至24%(對照組6%)。

意義:好氧菌富集加速有機磷礦化,同時藍藻減少降低沉積物再污染風險。

結論

OLA雙重作用機制:

納米氣泡快速釋放氧氣,形成20mm厚好氧層,抑制Fe(III)還原和硫化物生成。

鑭鋁改性凹凸棒石吸附釋放的磷,并通過氧化作用將活性有機磷(Labile-P0)轉化為穩定殘留態磷(Res-P0)(圖7)。

鐵-硫解耦效應:缺氧層(20-40mm)中Fe(II)與S(-II)同步增加(R2=0.89, 圖6),形成FeS沉淀,削弱鐵對磷的耦合控制。

應用潛力:OLA適用于黑臭河道應急修復,建議"少量多次"投加以維持長效增氧。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

研究中采用Unisense微電極系統(OX-100和RD-100)以10μm分辨率原位監測沉積物-水界面(SWI)的DO和Eh:

增氧過程動態解析:

數據顯示OLA覆蓋后1分鐘內DO在10-15mm處達峰值19.5 mg/L(圖1),穿透深度22.5mm,48小時后歸零。

意義:首次量化OLA納米氣泡的快速氧釋放動力學,為應急修復提供時間窗口依據(維持24-48小時)。

氧化還原梯度精準定位:

Eh在OLA組顯著高于對照組,與DO剖面高度匹配(R2>0.95)。

意義:證實好氧層(0-20mm)的形成直接改變沉積物氧化還原分區,抑制Fe(II)和S(-II)的生成(圖2, 圖6)。

微生物-化學耦合證據:

高DO區域(0-20mm)對應綠彎菌門富集(圖5),該菌為兼性厭氧菌,促進有機質分解和OP轉化。

意義:將物理增氧(DO)、化學氧化(Eh提升)和生物響應(菌群演替)在空間上直接關聯,揭示OLA的多級控磷機制。

核心價值:Unisense電極的亞毫米級分辨率捕捉到OLA覆蓋后沉積物氧化還原界面的瞬時擴展過程(1分鐘→48小時),為納米材料介導的沉積物修復提供了迄今最精細的原位動力學證據。