熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Effects of calcination on the environmental behavior of sediments by phosphorus speciation and interface characterization

煅燒對沉積物環境行為的影響:基于磷形態及界面特征的研究

來源:Journal of Environmental Management, Volume 330, 2023, Article 117103

《環境管理雜志》第330卷,2023年,文章編號117103

摘要內容

研究以滇池疏浚沉積物為對象,通過不同溫度(120–800°C)煅燒改性,將其轉化為覆蓋材料以控制內源磷釋放。核心發現:

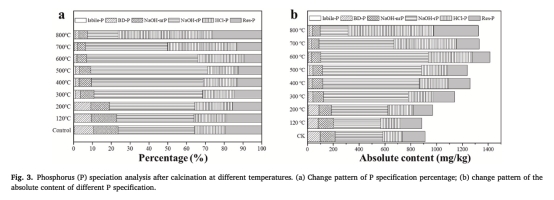

磷形態轉化:煅燒將活性磷(Labile-P、BD-P、NaOH-nrP)轉化為穩定形態(Al-P、Ca-P、Res-P),700°C時惰性磷占比超90%(圖3)。

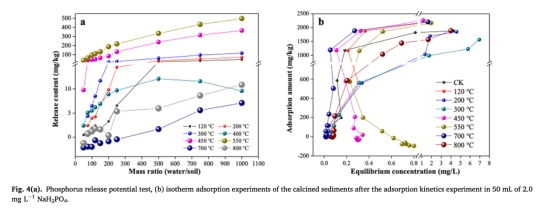

吸附與釋放特性:550°C煅燒沉積物對磷的吸附容量最高(Qmax = 2845.9 mg/kg),但釋放風險大;700–800°C煅燒樣品釋放潛力最低(圖4a)。

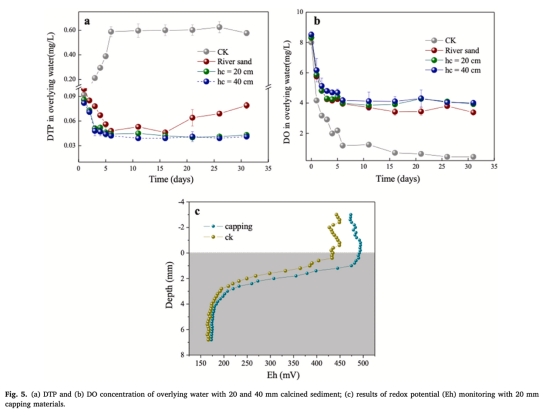

界面環境改善:煅燒沉積物覆蓋層提升沉積物-水界面溶解氧(DO)和氧化還原電位(Eh),抑制鐵結合磷釋放(圖5)。

研究目的

闡明煅燒溫度對沉積物磷形態轉化的影響機制。

評估煅燒沉積物作為覆蓋材料的磷吸附能力與釋放風險。

探究覆蓋層對沉積物-水界面氧化還原環境的改善作用。

研究思路

材料制備:滇池沉積物經干燥、研磨后,在120–800°C下煅燒1小時。

表征分析:

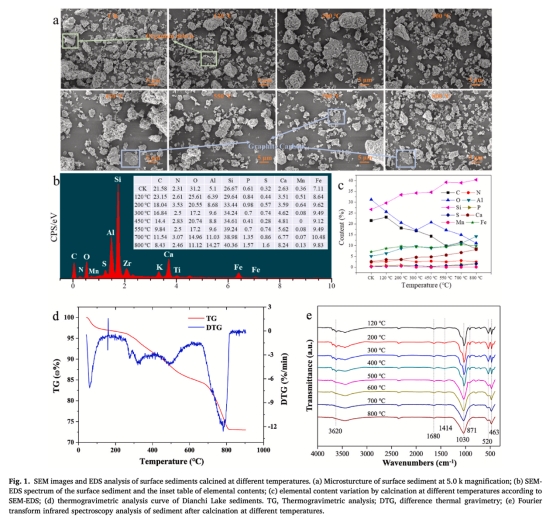

微觀結構:SEM觀察孔隙變化(圖1a)

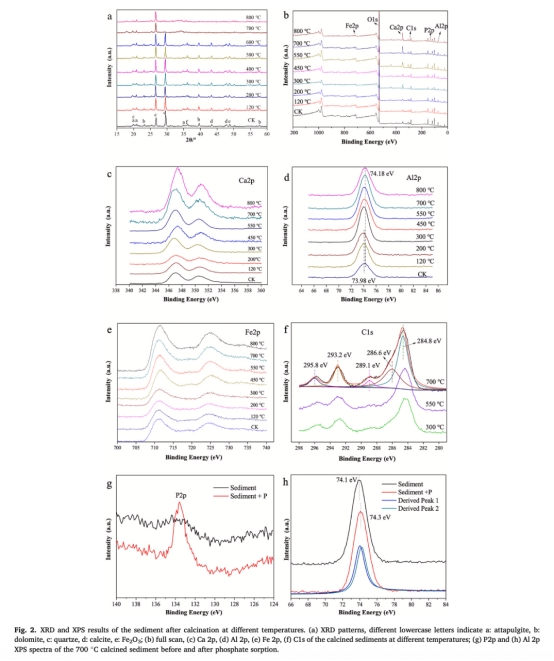

元素組成:EDS(圖1b-c)、XRD(圖2a)、XPS(圖2b-h)分析礦物轉化

磷形態:連續提取法分級測定(圖3)

性能測試:

吸附能力:等溫吸附實驗(圖4b)

釋放潛力:不同水土比下的磷釋放實驗(圖4a)

界面模擬:柱實驗監測覆蓋后DO、Eh及溶解性總磷(DTP)變化(圖5)。

測量數據及研究意義

磷形態分布(圖3)

數據:700°C煅燒后HCl-P(Ca-P)占比從初始14.3%增至58.6%,活性磷(Mobile-P)降至10%以下。

意義:證實高溫煅燒促進Ca-P穩定相形成,顯著降低磷釋放風險。

吸附與釋放特性(圖4)

數據:550°C樣品吸附容量最高(2845.9 mg/kg),但釋放潛力達0.12 mg/L;700°C樣品吸附容量(2473.6 mg/kg)適中,釋放潛力最低(0.03 mg/L)。

意義:表明高吸附容量≠低釋放風險,工程應用需優先選擇釋放潛力低的材料(700–800°C)。

界面環境參數(圖5)

數據:覆蓋煅燒沉積物后,界面Eh從-150 mV升至+100 mV,DO從2.5 mg/L增至6.0 mg/L,DTP降至0.031 mg/L。

意義:證明覆蓋層通過改善有氧環境抑制沉積物磷釋放。

結論

磷固定機制:煅燒(>500°C)促進CaCO3分解為CaO,通過化學沉淀形成穩定Ca-P(圖2c);同時Fe/Al氧化物暴露增強磷吸附(圖2d-e)。

最優溫度:700°C煅燒兼顧高磷穩定性(惰性磷>90%)與低釋放潛力(EPC0最低)。

工程價值:煅燒沉積物覆蓋可同步實現磷固定與界面有氧環境營造,成本約675元/噸,具備工程應用潛力。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

研究中采用Unisense微電極系統(方法2.6節)原位監測沉積物-水界面氧化還原電位(Eh):

界面氧化狀態量化:

電極數據顯示覆蓋后界面Eh從-150 mV(對照組)升至+100 mV(圖5c),直接證明煅燒材料覆蓋顯著提升界面氧化環境。

意義:高Eh值抑制Fe(III)還原為Fe(II),阻止鐵結合磷(BD-P)釋放,從機制上解釋DTP降低原因(圖5a)。

空間分辨率優勢:

微電極可穿透沉積物剖面進行毫米級Eh測量(圖5c),避免傳統破壞性采樣的混合誤差。

意義:精準捕捉界面氧化層厚度變化,證實覆蓋層維持了表層沉積物的有氧狀態(Eh>0 mV),為微生物好氧代謝提供條件。

過程關聯性驗證:

Eh升高與DO增加(圖5a)、DTP降低(圖5b)顯著負相關(P<0.01),形成“覆蓋層→提升Eh/DO→抑制磷釋放”的證據鏈。

意義:首次通過原位監測證實煅燒沉積物覆蓋的“化學吸附+環境改善”雙機制協同作用。

核心價值:Unisense電極提供的高精度Eh數據,為沉積物-水界面氧化還原敏感過程的原位解析提供了不可替代的技術支撐,尤其對鐵磷耦合循環機制的研究至關重要。