熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機(jī):13564362870

Anthropogenic activities mediate stratification and stability of microbial communities in freshwater sediments

人類活動介導(dǎo)淡水沉積物微生物群落的分層與穩(wěn)定性

來源:BMC Microbiology, 2023, Article number: 191

《BMC微生物學(xué)》2023年,文章編號191

摘要內(nèi)容

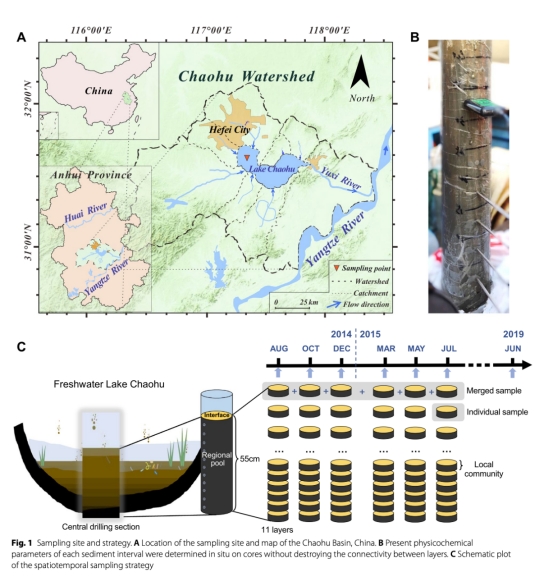

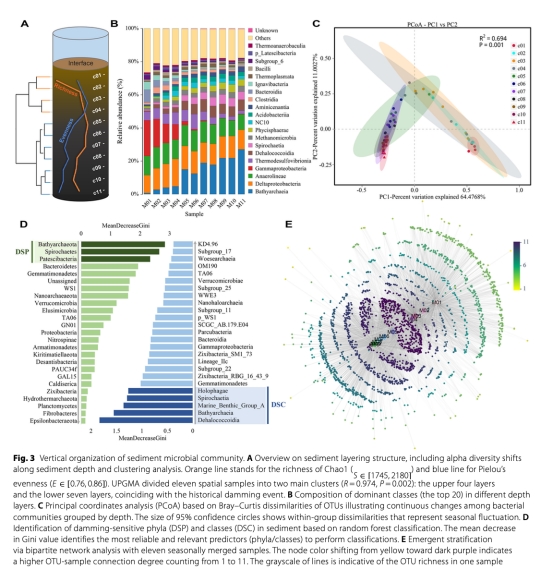

研究通過巢湖沉積物剖面分析(圖1),揭示了大壩建設(shè)(1963年)對微生物垂直分層的遺留效應(yīng)。關(guān)鍵發(fā)現(xiàn):

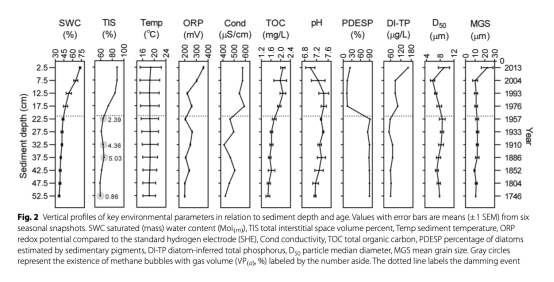

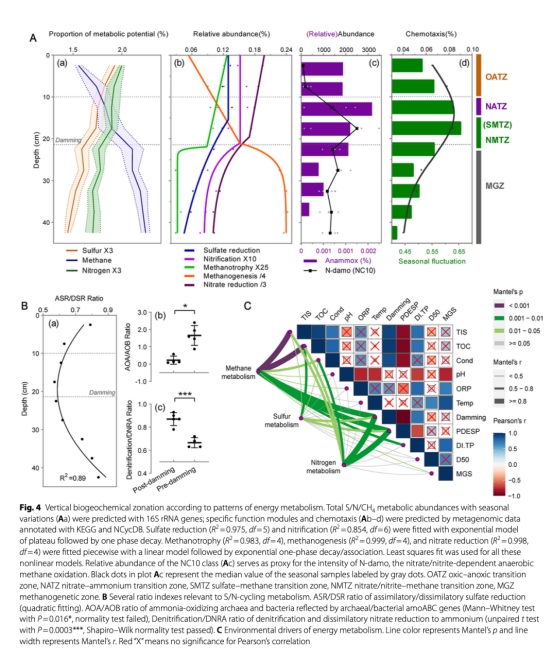

分層機(jī)制:大壩導(dǎo)致沉積速率倍增(0.13→0.41 cm/年),在21.4 cm深度(13?Cs標(biāo)記層)形成銳變界面(圖2)。該界面富集深環(huán)境適應(yīng)類群(如Bathyarchaeota),并通過氮/甲烷代謝耦合形成硝酸鹽-甲烷過渡帶(NMTZ),替代傳統(tǒng)的硫酸鹽-甲烷過渡帶(SMTZ)(圖4)。

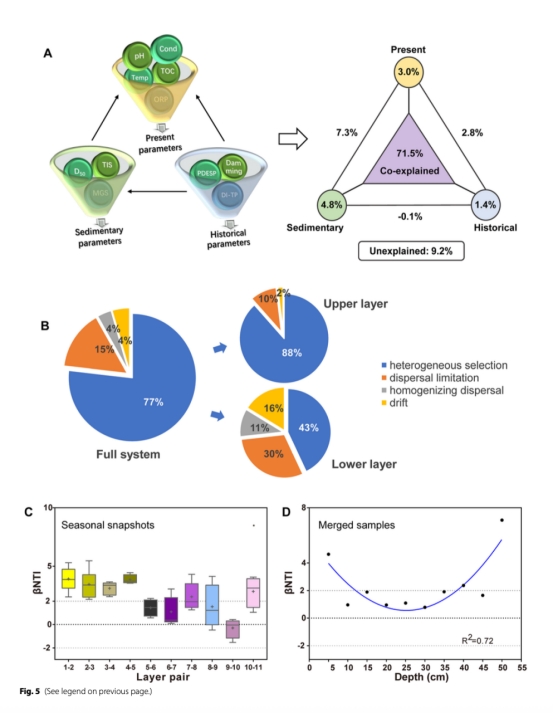

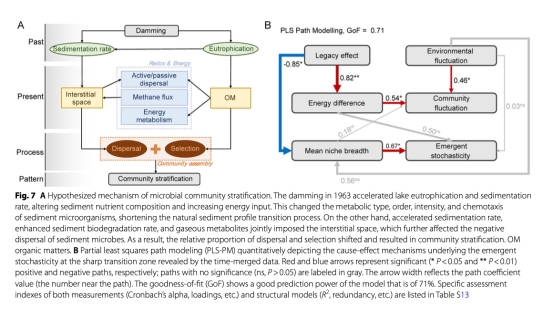

群落組裝轉(zhuǎn)變:大壩界面上方以異質(zhì)選擇主導(dǎo)(βNTI>2),下方轉(zhuǎn)為隨機(jī)過程(βNTI<2)且擴(kuò)散限制占比升至30%(圖5)。

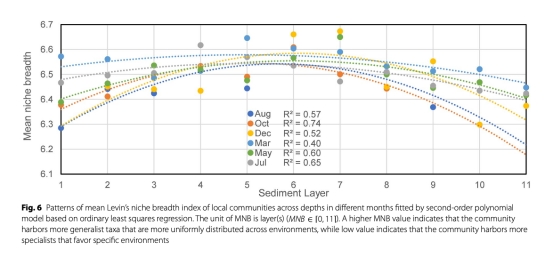

穩(wěn)定性特征:界面區(qū)(15-25 cm)物種豐富度最高(Chao1=2180),但群落穩(wěn)定性最低(季節(jié)性波動最大),呈現(xiàn)"生態(tài)過渡區(qū)"特性(圖3,6)。

研究目的

解析大壩建設(shè)對沉積物微生物垂直分層的遺留效應(yīng)。

闡明微生物代謝(氮/硫/甲烷循環(huán))如何響應(yīng)大壩引起的沉積改變。

量化群落組裝過程與穩(wěn)定性的時空變化規(guī)律。

研究思路

時空采樣設(shè)計(jì):巢湖沉積柱(0-55 cm)月度采樣(2014-2015),結(jié)合13?Cs定年(1963年大壩事件標(biāo)記層)(圖1)。

多組學(xué)整合:16S rRNA擴(kuò)增子(57個樣本) + 宏基因組(9個層位)分析微生物分類/功能(圖3-4)。

地球化學(xué)測量:氧化還原電位(ORP)、pH(Unisense電極)、孔隙氣體(CH?賦存計(jì)算)、粒度等(圖2)。

創(chuàng)新分析方法:

隨機(jī)森林識別大壩敏感類群(圖3D)

零模型(βNTI)量化組裝過程(圖5)

路徑模型(PLS-PM)解析穩(wěn)定性機(jī)制(圖7)

測量數(shù)據(jù)及研究意義

沉積物地球化學(xué)剖面(圖2)

數(shù)據(jù):ORP(+200 mV → -300 mV)、TOC(表層1.8% → 深層0.5%)、孔隙氣體空間體積(VP(a) >5%指示CH?泡形成)。

意義:揭示大壩界面(21.4 cm)處氧化還原躍變與甲烷封存深度,關(guān)聯(lián)微生物代謝分區(qū)。

微生物分類與功能(圖3-4)

數(shù)據(jù):大壩敏感類群Bathyarchaeota(深部豐度15% → 界面<1%);N-damo菌(NC10門)在界面富集(相對豐度峰值0.6%);反硝化/DNRA基因比值在界面上方升高3倍。

意義:證實(shí)大壩通過改變電子受體(NO??替代SO?2?)驅(qū)動NMTZ形成,控制甲烷氧化。

組裝過程與穩(wěn)定性(圖5-6)

數(shù)據(jù):βNTI值在界面區(qū)由>2(選擇主導(dǎo))突變?yōu)?lt;2(隨機(jī)主導(dǎo));Levin生態(tài)位寬度指數(shù)(MNB)在界面區(qū)最高(8.2)。

意義:界面區(qū)高代謝可塑性(chemotaxis基因豐度+37%)導(dǎo)致群落波動加劇,形成"生態(tài)過渡區(qū)"。

結(jié)論

代謝重組:大壩加速沉積形成銳變界面,促使氮依賴型甲烷氧化(N-damo)取代硫依賴路徑,NMTZ成為甲烷上涌關(guān)鍵屏障。

組裝機(jī)制轉(zhuǎn)變:界面上方營養(yǎng)充足時環(huán)境選擇主導(dǎo)(βNTI>2);下方貧瘠環(huán)境擴(kuò)散限制增強(qiáng)(占比30%)。

生態(tài)過渡區(qū)特性:界面區(qū)物種豐富度最高但穩(wěn)定性最低,高代謝可塑性導(dǎo)致"涌現(xiàn)隨機(jī)性"(emergent stochasticity)。

丹麥Unisense電極數(shù)據(jù)的詳細(xì)研究意義

研究中使用的Unisense微電極系統(tǒng)(方法部分)原位測定了沉積物剖面的氧化還原電位(ORP)和pH:

高分辨率氧化還原分區(qū):

電極數(shù)據(jù)顯示ORP在0-10 cm從+200 mV驟降至-100 mV(圖2),精確界定氧-缺氧過渡帶(OATZ)邊界。

意義:直接關(guān)聯(lián)微生物代謝轉(zhuǎn)換(如10 cm處硝化潛力消失,圖4),為NMTZ形成提供原位證據(jù)。

pH梯度驗(yàn)證代謝耦合:

界面區(qū)(15-25 cm)pH降至6.8(圖2),與DNRA(異化硝酸鹽還原至銨)過程產(chǎn)堿特性一致。

意義:支持"反硝化(界面上方)→ DNRA(界面下方)"的氮代謝分異機(jī)制(圖4Bc)。

歷史事件的環(huán)境印記:

ORP梯度與13?Cs標(biāo)記層(21.4 cm)空間耦合,證明大壩通過改變沉積物氧化還原狀態(tài)驅(qū)動微生物演替。

意義:克服傳統(tǒng)破壞性采樣的局限,實(shí)現(xiàn)年代-地球化學(xué)-微生物過程的三維關(guān)聯(lián)。

核心價值:Unisense電極實(shí)現(xiàn)毫米級分辨率的原位測量,捕捉到傳統(tǒng)混合樣本可能掩蓋的陡變界面(如10 cm處ORP突變),為"人類活動-環(huán)境梯度-微生物響應(yīng)"的因果鏈條提供直接證據(jù)。