熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Potential response of dark carbon fixation to global warming in estuarine and coastal waters

河口與沿海水域黑暗碳固定對全球變暖的潛在響應

來源:Global Change Biology, Volume 29,2023, Pages 3821-3832

《全球變化生物學》第29卷,2023年,頁碼3821-3832

摘要內容

該研究探討了全球變暖對河口及沿海水域黑暗碳固定(DCF)的影響。DCF是化能自養微生物將無機碳轉化為有機碳的關鍵過程,對全球碳循環至關重要。通過放射性碳標記法測定長江口及鄰近海域底棲水體的DCF速率,發現DCF速率呈穹頂形溫度響應模式(最適溫度Topt為21.9–32.0°C)。近岸站點(低鹽度區)Topt較高,而離岸站點(高鹽度區)Topt較低且更易受升溫抑制。基于增溫情景預測,升溫將促進冬春季DCF速率,但抑制夏秋季DCF活動;年均尺度上,升溫整體促進DCF速率(2°C升溫下年均增加8.6%,4°C升溫下增加15.8%)。宏基因組分析表明,近岸區域以卡爾文循環(CBB)為主,離岸區域則由CBB和3-羥基丙酸/4-羥基丁酸(3-HP/4-HB)循環共同主導,這解釋了DCF溫度響應的空間差異。

研究目的

揭示河口與沿海水域DCF的溫度響應模式。

模擬不同增溫情景下DCF能力的變化。

闡明DCF響應全球變暖的微生物機制。

研究思路

野外采樣與溫度梯度實驗:

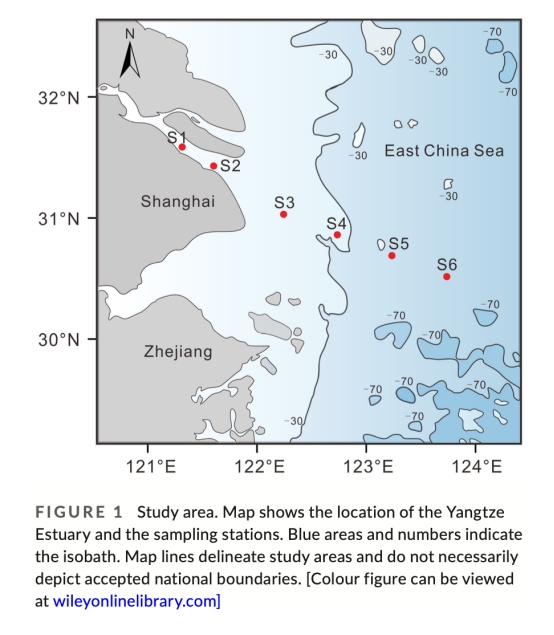

在長江口至鄰近海域設置鹽度梯度站點(圖1),采集底棲水體樣本。

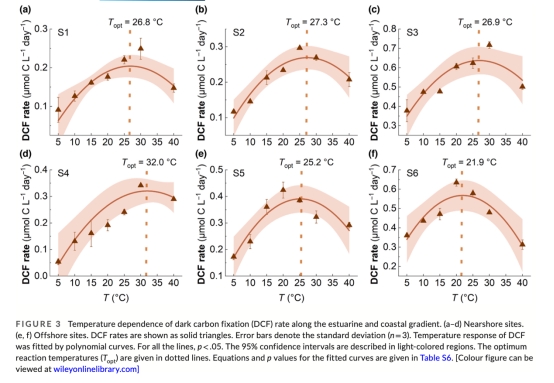

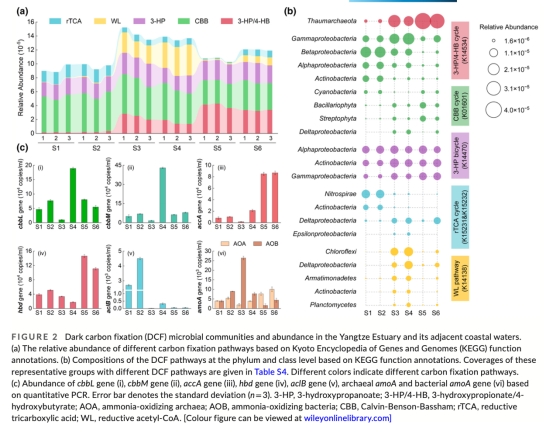

在5–40°C溫度梯度下(5°C間隔)培養樣品,測定DCF速率(圖3)。

環境參數與微生物分析:

測定溶解氧(DO,使用丹麥Unisense電極)、鹽度、營養鹽等環境參數。

通過宏基因組測序分析化能自養微生物群落及碳固定途徑(圖2),結合qPCR量化功能基因(cbbL、accA等)。

增溫情景模擬:

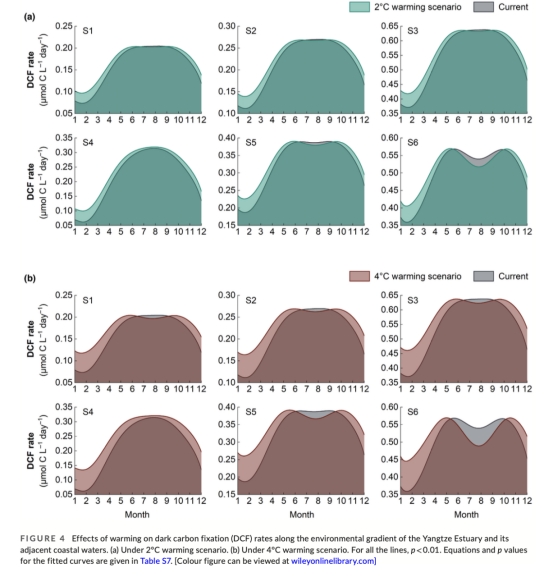

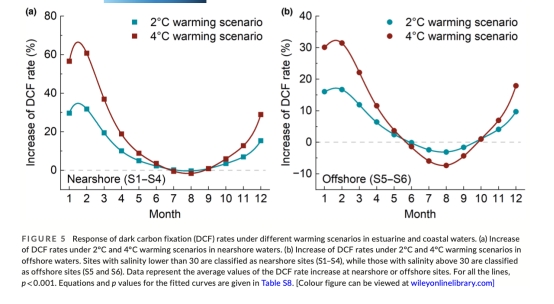

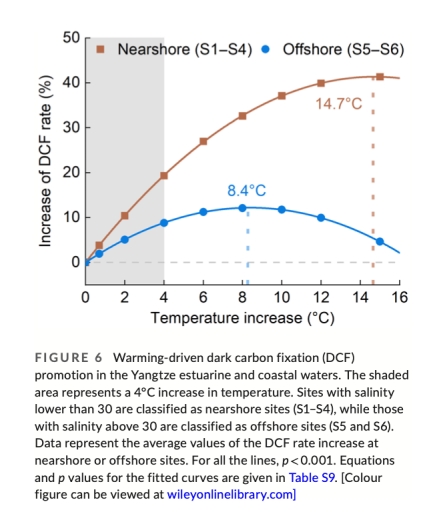

基于SSP2-4.5(+2°C)和SSP5-8.5(+4°C)情景,預測季節性DCF變化(圖4–6)。

機制解析:

關聯微生物群落結構與溫度響應差異,驗證銨鹽添加對DCF的促進作用。

測量數據及研究意義

DCF速率溫度響應曲線(圖3):

數據:不同溫度下DCF速率(0.05–0.72 μmol C L?1 day?1)及Topt(近岸站點26.8–32.0°C,離岸站點21.9–25.2°C)。

意義:揭示DCF的穹頂形溫度敏感性,為預測碳匯對升溫的響應提供依據。

微生物群落與功能基因(圖2):

數據:近岸以CBB循環為主(Gammaproteobacteria主導),離岸以CBB和3-HP/4-HB循環共存(Thaumarchaeota主導);accA基因在離岸富集。

意義:闡明空間分異的碳固定途徑是溫度響應差異的微生物機制。

增溫情景模擬結果(圖4–6):

數據:夏秋季升溫抑制離岸DCF(最大抑制9.4%),冬春季促進近岸DCF(最大促進113.9%);年均DCF在4°C升溫下增加15.8%。

意義:量化未來氣候情景下河口碳匯變化,提示近岸碳匯增強而離岸脆弱。

結論

溫度響應分異:DCF呈穹頂形溫度響應,近岸Topt(28.3°C)高于離岸(23.6°C),離岸站點更易受升溫抑制。

季節與空間差異:升溫促進冬春季DCF(尤其近岸),但抑制夏秋季DCF(尤其離岸);年均尺度上,升溫整體提升DCF能力(4°C升溫下+15.8%)。

微生物驅動機制:近岸以AOB(氨氧化細菌)驅動的CBB循環為主,適應較高溫度;離岸以AOA(氨氧化古菌)主導的3-HP/4-HB循環為主,對升溫敏感。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義

研究中使用的丹麥Unisense電極(型號OX500)用于原位測定溶解氧(DO),其意義在于:

高分辨率監測氧化還原微環境:直接獲取底棲水體DO動態,揭示化能自養菌的生存基底(如低氧區富集硫/鐵氧化菌)。

支撐DCF機理解析:DO數據與氨氧化微生物(AOA/AOB)分布關聯(圖2c-vi),證實近岸低氧環境促進AOB(適應較高Topt),而離岸高氧環境富集AOA(適應較低Topt),解釋了DCF溫度響應的空間分異。

技術優勢:避免采樣擾動,原位捕捉水體-沉積物界面的氧梯度,為"氧化還原條件調控微生物碳固定途徑"提供關鍵證據。