熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Response of redox zoning and microbial community structure in riverbed sediments to the riverbed scouring during bank filtration

河岸過濾過程中河床沉積物氧化還原分帶及微生物群落結構對河床沖刷的響應

來源:Journal of Hydrology, Volume 619, 2023, Article 129288

《水文學雜志》第619卷,2023年,文章編號129288

摘要內容:

摘要指出河床沉積物是地表水-地下水相互作用的關鍵界面,其生物地球化學過程對水質和生態至關重要。河床沖刷顯著改變滲透水動力條件和氧化還原狀態,進而影響生物地球化學過程。本研究結合微電極技術、薄膜梯度擴散技術(DGT)和16S rRNA測序,揭示了遼河河床沉積物氧化還原指標的時空變化規律,探討了微生物群落對河床沖刷的響應。結果表明:在枯水期(2020年9月至11月),河床普遍處于沖刷狀態(沖刷深度4-9 cm);近岸區氧化還原帶向上遷移5.5-23 cm,河床中部過渡區及中心向下遷移0.1-10 cm,氧化還原帶最大重疊深度達50 cm;優勢菌相對豐度與地球化學反應強度呈正相關,枯水期河床中心微生物豐度降低反映還原速率減弱;沖刷導致表層反硝化菌種類增加,深層鐵錳/硫酸鹽還原菌共存,且枯水期菌群結構存在差異。

研究目的:

揭示河床沖刷-淤積作用下沉積物氧化還原分帶動態變化規律。

闡明微生物群落結構及功能菌群對河床沖刷的響應機制。

建立微生物特征與環境因子(如水化學、沉積物理性質)的關聯。

研究思路:

野外監測與采樣:

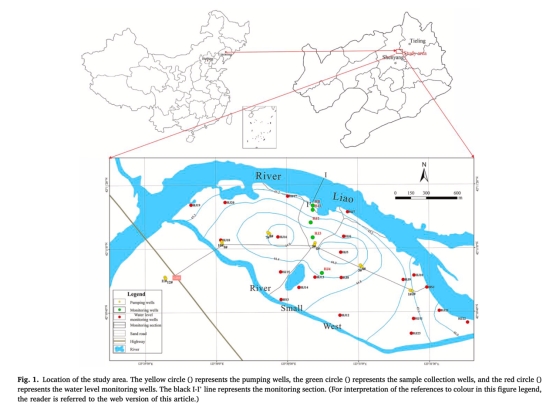

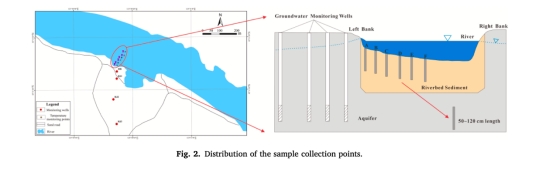

在遼河黃家水源地設置監測斷面(圖1),沿河岸至河心布置6個采樣點(A-F)(圖2)。

豐水期(2020年9月)和枯水期(2020年11月)采集河床沉積物柱狀樣(深度0-1.2 m)。

多技術聯用分析:

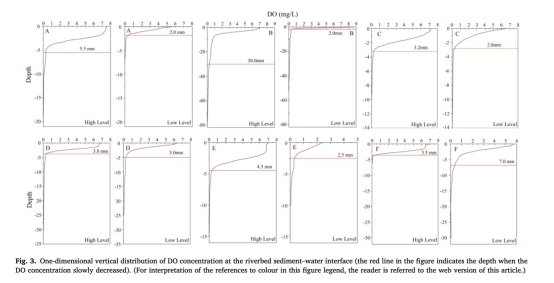

使用丹麥Unisense微電極原位測定沉積物-水界面溶解氧(DO)剖面(圖3)。

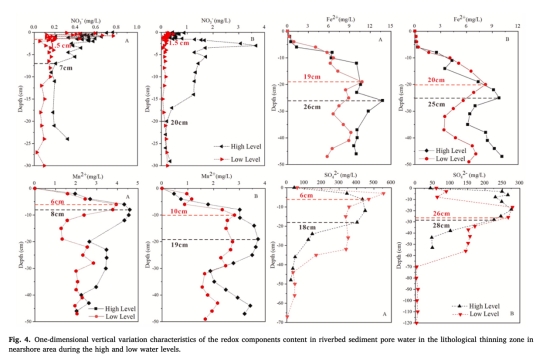

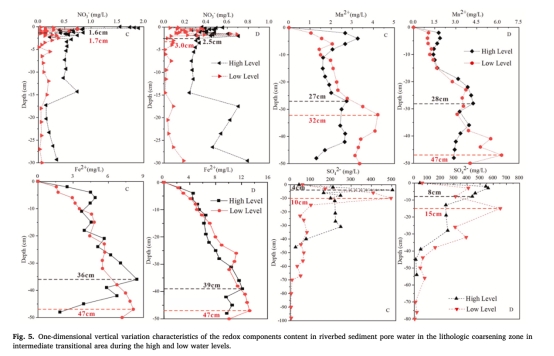

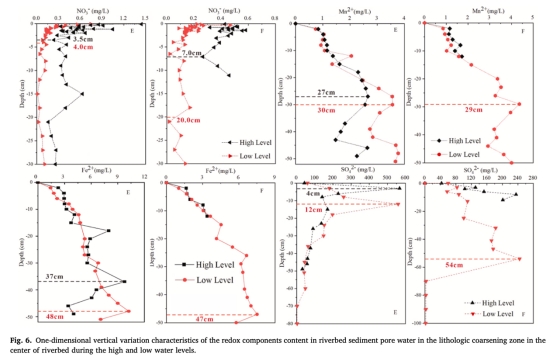

應用DGT技術原位獲取NO??、Fe2?、Mn2?、SO?2?等氧化還原敏感組分的高分辨率分布(圖4-6)。

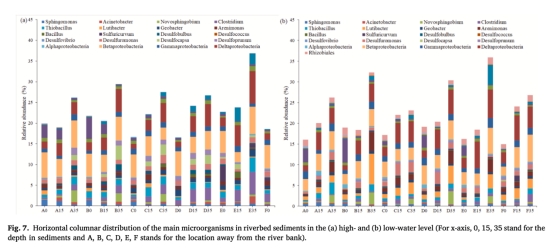

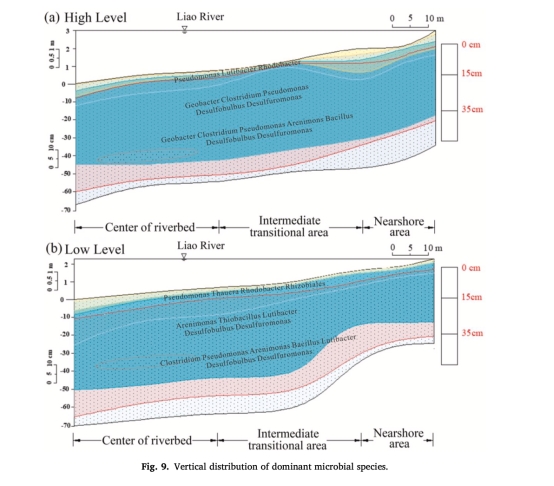

通過16S rRNA高通量測序分析微生物群落結構(圖7,9)。

數據整合與機制解析:

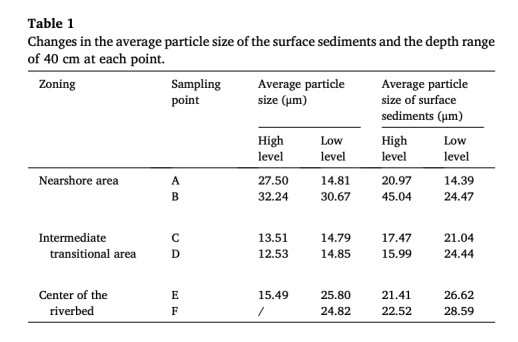

結合水動力數據、沉積物粒徑(表1)劃分近岸區、過渡區、河心區三類沖刷響應區。

通過冗余分析(RDA)關聯微生物群落與水化學指標。

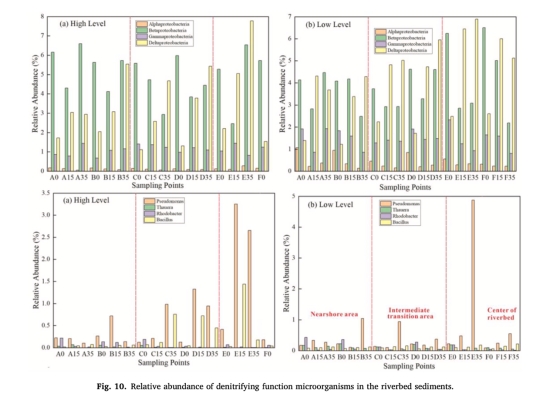

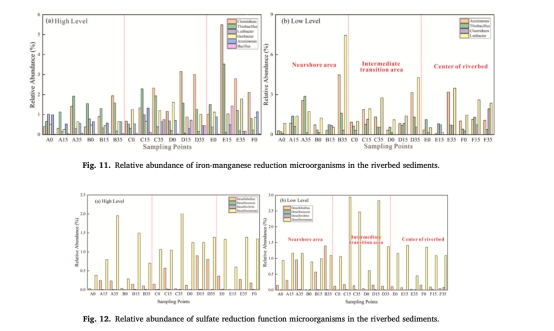

量化功能菌(反硝化菌、鐵錳還原菌、硫酸鹽還原菌)豐度變化(圖10-12),解析其與氧化還原分帶遷移的耦合關系。

測量數據及研究意義:

沉積物理化性質(表1):

數據:表層沉積物平均粒徑(如近岸區A點豐水期27.50 μm → 枯水期14.81 μm)、砂指數/粉砂指數。

意義:定量表征沖刷強度(枯水期沖刷深度4-9 cm),劃分近岸淤積細化區、過渡/河心沖刷粗化區,為氧化還原帶遷移提供沉積學基礎。

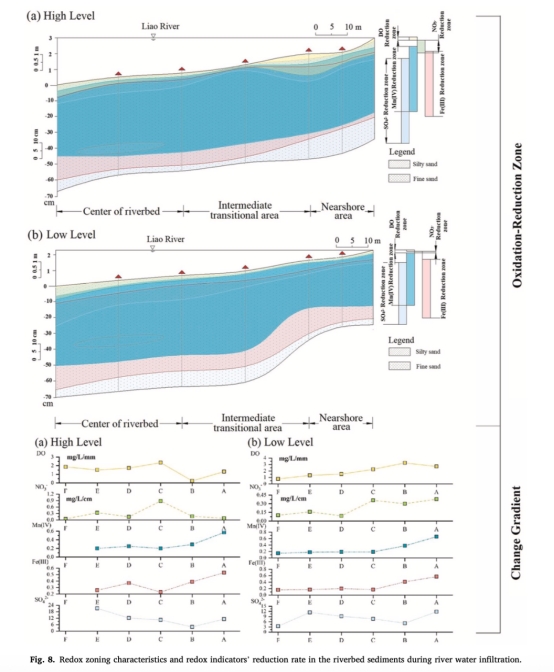

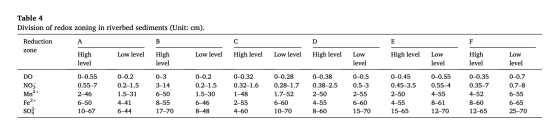

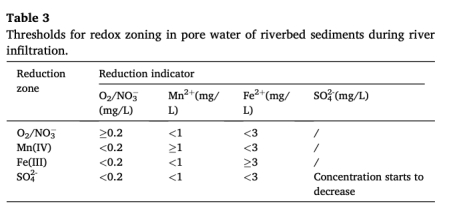

氧化還原指標(圖3-6,8,表4):

DO滲透深度(圖3):近岸區A點從豐水期5.5 mm降至枯水期2 mm。

NO??/Fe2?/Mn2?/SO?2?垂直分布(圖4-6):如近岸區B點Fe2?峰值深度從豐水期25 cm上移至枯水期20 cm。

氧化還原分帶閾值(表3)及遷移范圍(表4):近岸區各還原帶上移5.5-23 cm,河心區下移0.1-10 cm。

意義:揭示沖刷導致滲透路徑改變,進而調控氧化還原反應序列(O?/NO??→Mn(IV)→Fe(III)→SO?2?還原)的空間位置與重疊程度(最大重疊深度50 cm)。

微生物群落數據(圖7,9-12):

群落組成(圖7):枯水期河心區表層微生物相對豐度降低(如E點從22.78%降至19.41%)。

功能菌豐度(圖10-12):反硝化菌(Pseudomonas)在近岸區枯水期增加,鐵錳還原菌(Geobacter)在河心區減少。

意義:證實沖刷通過改變沉積物滲透性和滯留時間,直接調控功能菌空間分布,驅動生物地球化學過程強度變化(如反硝化速率減弱)。

Unisense電極數據的詳細研究意義:

丹麥Unisense微電極(型號OX100,尖端直徑100 μm)在本研究中實現以下核心價值:

毫米級分辨率捕捉氧化界面遷移:以250 μm步長原位測定DO剖面(圖3),精確量化DO滲透深度(如B點從豐水期30 mm驟降至枯水期2 mm),直接證明近岸淤積導致氧化層變薄,為氧化還原分帶上移提供關鍵證據。

揭示生物擾動-水動力耦合機制:通過DO梯度陡變點(圖3紅線)識別沉積物-水界面位置,結合流速數據(圖S4a)證實低流速區(近岸)DO消耗加劇,闡明水動力減弱通過延長水力停留時間增強耗氧反應。

技術優勢:相比傳統分層取樣,微電極的秒級時間分辨率可捕捉生物擾動(如底棲生物活動)引起的DO瞬時波動,避免樣品氧化擾動,為"沖刷-滲透-氧化"過程提供原位動態數據支撐。

結論:

沖刷驅動氧化還原帶遷移:枯水期河床沖刷深度4-9 cm,近岸淤積使氧化帶(DO/NO??還原帶)上移5.5-23 cm,河心沖刷使還原帶(Fe/Mn/SO?2?還原帶)下移0.1-10 cm,且各帶最大重疊深度達50 cm(圖8,表4)。

微生物群落響應沖刷分異:

近岸區:表層沉積物細化延長水力停留時間,反硝化菌(Pseudomonas)豐度增加(圖10),強化氮循環。

河心區:沖刷粗化縮短反應時間,鐵錳還原菌(Geobacter)豐度降低(圖11),削弱金屬還原能力。

深層沉積物中鐵錳/硫酸鹽還原菌(如Thiobacillus, Desulfuromonas)共存(圖9,12),反映氧化還原帶重疊的微生物證據。

微生物-環境協同演化:RDA分析證實DO/NO??主導表層菌群結構,Fe2?/Mn2?驅動深層菌群,功能菌豐度變化可指示地球化學反應強度(如硫酸鹽還原菌豐度降低對應SO?2?衰減梯度減小)。