熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Interactions between Lanthanum-Modified Bentonite(LMB) and Benthic Macroinvertebrates with Varied Bioturbation Modes

鑭改性膨潤土(LMB)與不同生物擾動模式的底棲大型無脊椎動物之間的相互作用

來源:ACS EST Water 2025, 5, 177-187

《ACS環境科學與技術:水》2025年第5卷,第177-187頁

摘要內容:

摘要探討了鑭改性膨潤土(LMB)在富營養化湖泊中用于控制沉積物內源磷時,與底棲大型無脊椎動物的相互作用。研究選取三種典型生物擾動模式的物種(顫蚓 Branchiura sowerbyi - 上運型、搖蚊 Chironomus flaviplumus - 廊道擴散型、蘿卜螺 Radix swinhoei - 生物擴散型),通過微宇宙實驗發現:

大型無脊椎動物不影響LMB整體除磷效率,但導致LMB在沉積物中垂直重分布(BS > CF > RS)。

BS的強烈擾動可能降低LMB在沉積物-水界面(SWI)的除磷效果,但增強深層沉積物固磷能力;CF在表層形成孔洞和通道,破壞LMB覆蓋層完整性;RS對LMB擾動最小。

LMB抑制RS和CF的生長繁殖并增加死亡率,但BS雖富集鑭卻無顯著生存影響。

研究目的:

評估不同生物擾動模式的底棲大型無脊椎動物如何影響LMB的磷去除效率、鑭(La)遷移性,以及LMB對生物的生態毒性,為湖泊修復中LMB應用提供生態風險評估依據。

研究思路:

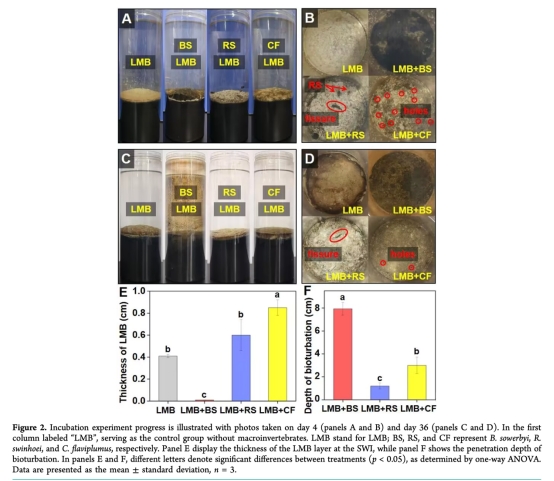

實驗設計:設置8組微宇宙處理(對照組、單物種組、LMB組、LMB+物種組),模擬沉積物-水系統(沉積物8cm,上覆水16cm),添加LMB(按沉積物活性磷與La摩爾比1:1)。

生物擾動模式:選取BS(上運型,擾動深達20cm)、CF(廊道擴散型,0-4cm筑U型孔道)、RS(生物擴散型,SWI表層活動)。

監測指標:36天實驗期內定期檢測水體和沉積物參數,實驗結束分析生物響應。

數據分析:通過重復測量方差分析(ANOVA)比較組間差異,評估生物擾動對LMB效能及生態風險的影響。

測量的數據及研究意義(標注來源圖/表):

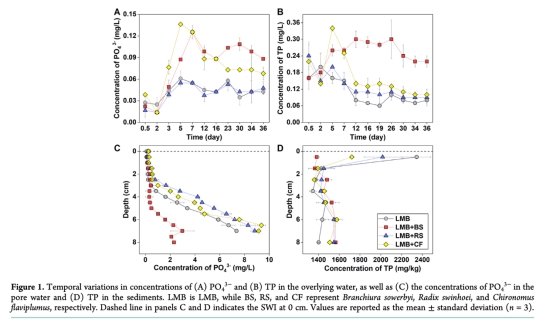

上覆水磷濃度(圖1A-B):監測PO?3?和TP動態,反映LMB除磷效率及生物擾動對其影響。BS顯著增加上覆水TP(0.22 mg/L),表明其擾動降低SWI處LMB控磷效果。

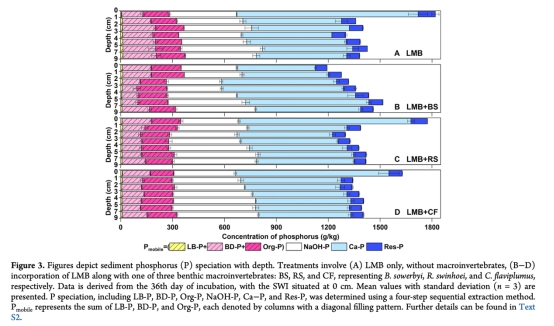

孔隙水與沉積物磷分布(圖1C-D、圖3):

孔隙水PO?3?(圖1C):生物擾動促進沉積物深層磷向上遷移。

沉積物TP及磷形態(圖3):BS使表層(0-1cm)活性磷(Pmobile)升高(350 mg/kg),深層(3-9cm)降低,表明擾動導致LMB-P復合物深埋。

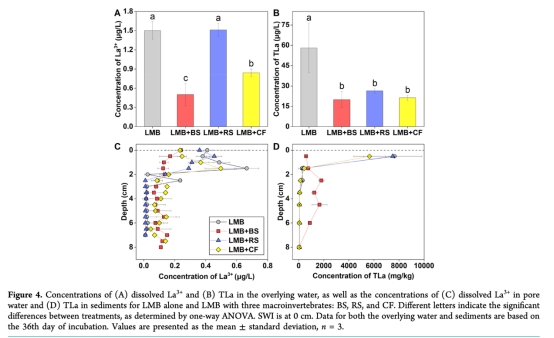

鑭(La)遷移性:

上覆水La3?/TLa(圖4A-B):RS處理La濃度最高(25.9 μg/L),BS最低(20.0 μg/L),反映生物擾動促進La-P結合沉淀。

沉積物TLa分布(圖4D):BS使LMB層下移(3-5cm濃度1356 mg/kg),證明其強垂直混合作用。

生物響應:

死亡率:LMB使RS和CF死亡率分別增加39%和75%。

生長繁殖:RS體長增長受抑(LMB組9.8 mm vs 對照組29.7 mm),CF羽化數量減少(LMB組7 vs 對照組12)。

BS生物標志物:CAT和GST活性升高(活性比1.4-1.5),表明氧化應激響應,但無死亡率變化。

溶解氧(DO)滲透深度:使用丹麥Unisense微電極(分辨率100μm)測量,BS顯著降低SWI處DO濃度,促進沉積物Fe3?還原為Fe2?,解釋磷釋放機制。

結論:

LMB效能:大型無脊椎動物不改變LMB整體固磷量(各組TP沉積量無顯著差異),但通過垂直重分布影響局部磷循環。

物種特異性擾動效應:

BS(上運型):深埋LMB(深達8cm),降低SWI除磷效率但增強深層固磷;顯著降低上覆水La濃度。

CF(廊道擴散型):短期破壞LMB層完整性,促進孔隙水交換,輕微影響除磷。

RS(生物擴散型):對LMB擾動最小,但導致上覆水La濃度較高。

生態風險:LMB抑制RS和CF的生長繁殖并增加死亡率;BS雖富集鑭(組織La濃度32.7 mg/kg)且擾動最強,但無顯著生存影響,可能與耐受性相關。

應用建議:需關注多物種共存對LMB的長期影響,尤其顫蚓類高密度存在時的LMB深層遷移風險。

丹麥Unisense電極數據的詳細研究意義:

Unisense微電極以高分辨率(100μm)測定沉積物DO滲透深度,其意義在于:

揭示氧化還原狀態:BS的深孔道灌溉增加深層沉積物氧滲透,促使Fe2?氧化為Fe3?并形成氫氧化鐵結合磷,但實驗中發現BS處理SWI處DO降低(因有機質礦化耗氧),導致Fe3?還原為Fe2?并釋磷。

解釋磷釋放機制:DO分布數據與孔隙水Fe2?升高(圖S6)直接關聯,證實生物擾動通過改變沉積物氧化還原條件影響磷形態轉化(如鐵結合磷釋放)。

量化擾動強度:DO剖面變化反映不同生物(BS > CF > RS)的擾動深度差異(圖2F),為評估LMB層破壞程度提供依據。