熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Biodegradable Microplastics Increase N2O Emission from Denitrifying Sludge More Than Conventional Microplastics 與傳統微塑料相比,可生物降解的微塑料更能增加反硝化污泥的 N2O 排放

來源:Environ. Sci. Technol. Lett. 2024, 11, 701?708

1. 摘要核心內容

核心發現:

可生物降解微塑料(BMPs)比傳統不可降解微塑料(NBMPs)更顯著抑制反硝化性能,通過加劇電子競爭和改變電子分配,導致N?O積累量增加(尤其在COD:NO?? < 4:1時)。

機制差異:

BMPs:降低反硝化菌豐度及電子傳遞與消耗系統(ETCS)關鍵基因表達,與胞外聚合物(EPS)成分改變相關。

NBMPs:通過過量產生活性氧(ROS)破壞細胞膜完整性,直接導致細胞死亡,擾亂ETCS。

環境意義:污水中的微塑料(尤其是BMPs)可能增加污水處理過程的溫室氣體排放。

2. 研究目的

比較BMPs與NBMPs對反硝化污泥的長期影響;

揭示微塑料影響N?O積累的機制(聚焦電子競爭與分配);

評估BMPs作為“環保替代品”的實際環境風險。

3. 研究思路

長期暴露實驗:

設置3組反應器(對照、+1 mg/L BMPs、+1 mg/L NBMPs),運行4個月。

使用4種典型BMPs(PLA, PBAT, PCL, PBS)和4種NBMPs(PE, PET, PS, PVC)。

批次測試設計:

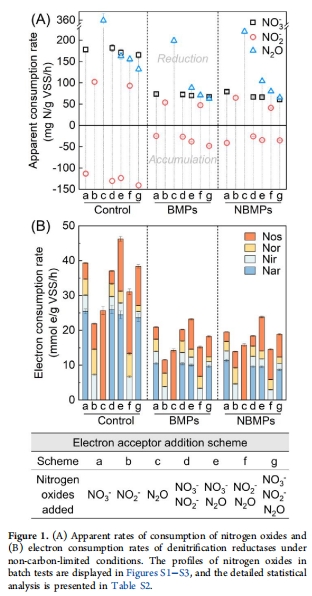

Test I:非碳限制條件(300 mg COD/L),添加不同氮氧化物組合(NO??/NO??/N?O),測定氮氧化物消耗速率與電子分配。

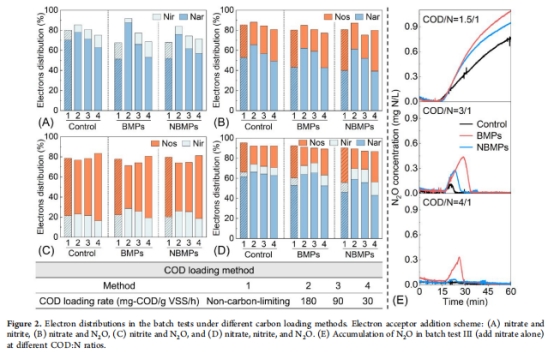

Test II:碳限制條件(COD負載率30–180 mg/g VSS/h),分析電子競爭強度。

Test III:不同COD:N比例(1.5:1, 3:1, 4:1),量化N?O積累(關鍵數據來源:Unisense電極)。

機制解析:

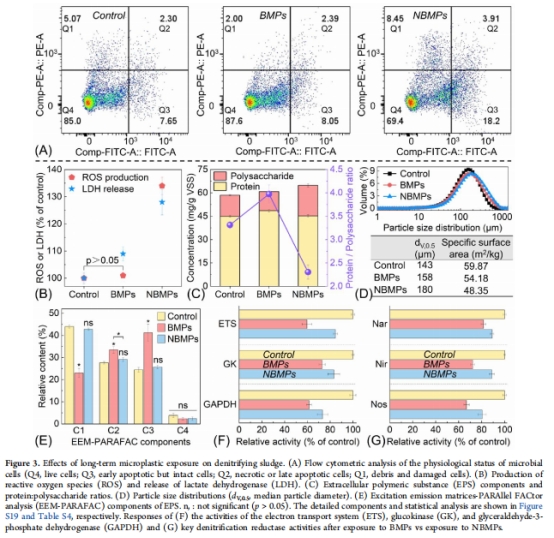

生理狀態(流式細胞術、ROS、LDH);

EPS成分(光譜分析、FTIR);

微生物群落(高通量測序);

酶活性(ETS、GK、GAPDH、反硝化還原酶);

功能基因(ETCS相關基因及金屬轉運基因)。

4. 測量數據及其意義

數據類型 來源圖表 研究意義

氮氧化物消耗速率 圖1A, 圖S1-S3 量化微塑料對反硝化速率的抑制程度(BMPs > NBMPs)。

電子分配比例 圖2A-D, 圖S15 揭示電子流向變化:BMPs使更多電子分配至Nir(而非Nos),促進N?O積累。

N?O積累動態 圖2E 證明低COD:N時BMPs顯著增加N?O排放(峰值比NBMPs高15%)。

細胞死亡率與膜損傷 圖3A-B, 圖S16 NBMPs通過ROS破壞膜完整性,BMPs無直接生物毒性。

EPS成分與污泥疏水性 圖3C-E, 圖S18-S20 BMPs降解中間產物改變EPS蛋白組成,增加疏水性,抑制底物傳遞。

酶活性抑制 圖3F-G BMPs對ETCS酶(ETS、GK、GAPDH)及反硝化還原酶的抑制更強。

功能基因表達 表S9 BMPs下調復合體I基因及Fe/Mo轉運基因,影響金屬酶活性;上調復合體III基因。

5. 核心結論

性能影響:

BMPs和NBMPs均抑制反硝化,但BMPs的抑制作用更強(電子消耗速率僅為對照的41–55%)。

N?O排放機制:

電子競爭加劇:微塑料縮小PEC-MES差值(BMPs效應更顯著)。

電子分配失衡:BMPs使電子更多流向Nir(而非Nos),減少N?O還原(圖2, S15)。

低COD:N時N?O激增:COD:N=1.5時,BMPs組N?O積累量是對照的1.44倍(圖2E)。

毒性路徑差異:

NBMPs:物理損傷為主(ROS↑→膜破裂→細胞死亡)。

BMPs:生化干擾為主(降解中間產物改變EPS→抑制菌群活性與ETCS功能)。

環境啟示:

BMPs并非“綠色替代品”,其在污水處理中促進N?O排放的風險高于NBMPs,需重新評估其全生命周期環境影響。

6. Unisense電極數據的詳細解讀

測量方法

使用Unisense微電極實時監測溶解態N?O濃度,反應器設計消除氣相干擾(無頂空)。

在Test III中持續跟蹤不同COD:N比例下的N?O動態(圖2E)。

研究意義

準確量化溶解N?O:

傳統氣相檢測可能低估N?O(部分溶解于液相),該電極直接測定液相濃度,避免低估排放風險。

揭示瞬時積累規律:

在COD:N=4:1時,僅BMPs組出現N?O峰值(0.33 mg N/L),表明BMPs在臨界條件下仍觸發N?O釋放。

COD:N=1.5:1時,BMPs組的N?O積累速率與總量均最高(圖2E),直接關聯電子分配失衡(Nir活性↑/Nos活性↓)。

機制驗證關鍵:

N?O積累動態與電子分配數據(圖2A-D)形成互證,說明BMPs通過抑制Nos的電子獲取能力導致N?O滯留。

工程指導價值:

證實COD:N>4:1可緩解微塑料引發的N?O排放(圖S1a-S3a),為優化污水處理工藝參數提供依據。

環境應用

該數據直接證明:BMPs在真實污水處理場景(常見低COD:N條件)下是潛在的N?O排放放大器,需優先管控。

總結:本研究通過多維度數據揭示了BMPs比NBMPs更易促進反硝化過程N?O排放的機制,其中Unisense電極提供的溶解N?O動態數據是關鍵證據,凸顯了“可降解”塑料的隱性環境風險。