熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Biofilm characterization and dynamic simulation of advanced rope media reactor for the treatment of primary effluent

先進繩狀介質反應器處理初級出水的生物膜特性及動態模擬

來源:Water Environ Res. 2024;96:e11150.

摘要內容

論文摘要指出:

生物膜建模復雜性:傳統模型依賴默認參數(邊界層厚度、生物膜密度、脫落速率等),缺乏針對繩狀載體(BioCord)的研究。

關鍵發現:

邊界層厚度是預測出水氨氮和硝酸鹽濃度的最敏感參數(影響傳質效率)。

生物膜密度是預測出水COD的最敏感參數(影響有機物降解效率)。

校準后的模型能準確預測連續曝氣反應器(R1)的氨氮和溶解氧(DO),但對間歇曝氣反應器(R2)預測效果差。

創新點:首次對繩狀生物膜載體(BioCord)進行系統表征與動態模擬。

研究目的

填補研究空白:繩狀生物膜載體(BioCord)此前缺乏建模研究(傳統研究集中于塑料/海綿載體)。

開發校準模型:通過實驗測定生物膜參數(厚度、密度、邊界層等),建立針對BioCord反應器的動態模型。

優化脫氮除碳:識別敏感參數以指導工藝優化(如曝氣策略、載體設計)。

研究思路

實驗設計:

小試反應器:兩組并聯反應器(R1連續曝氣、R2間歇曝氣),處理初級出水,運行90天。

中試驗證:使用實際BioCord中試系統(Reactor C)數據驗證模型。

數據采集:

生物膜特性:厚度、密度、邊界層(實驗測定)。

水質參數:NH?-N、NO?-N、COD、DO等(定期監測)。

溶解氧剖面:Unisense微電極測量生物膜內DO分布。

模型構建:

基于GPS-X軟件,選用MABR模塊模擬BioCord反應器。

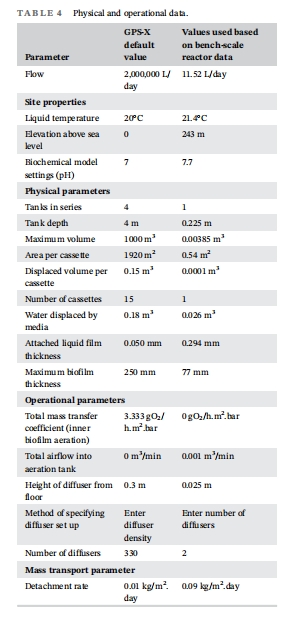

校準參數:邊界層、生物膜密度、脫落速率等(表4)。

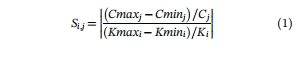

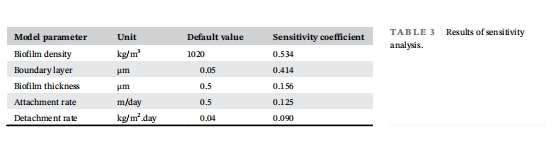

敏感性分析:評估參數對出水指標的敏感度(公式1)。

測量數據及其意義

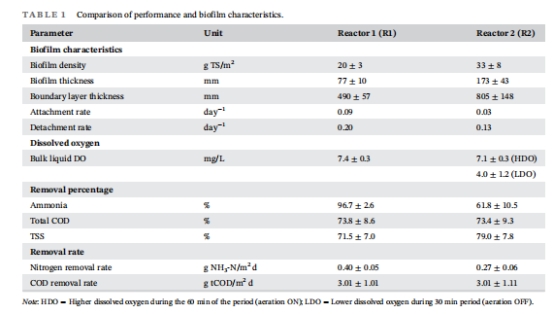

1. 生物膜特性數據(表1)

參數 R1(連續曝氣) R2(間歇曝氣) 研究意義

生物膜厚度 77 ± 10 μm 173 ± 43 μm 曝氣方式影響生物膜結構:連續曝氣導致更薄生物膜(沖刷效應),利于傳質(圖11)。

生物膜密度 20 ± 3 g TS/m2 33 ± 8 g TS/m2 密度影響COD降解效率(高密度生物膜對COD去除更敏感)。

邊界層厚度 490 ± 57 μm 805 ± 148 μm 關鍵參數:影響基質(如O?、NH?-N)擴散速率,決定脫氮效率(表3)。

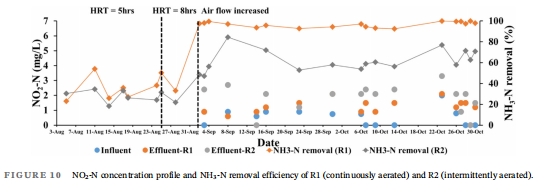

2. 水質數據(圖8-10)

3.

參數 意義

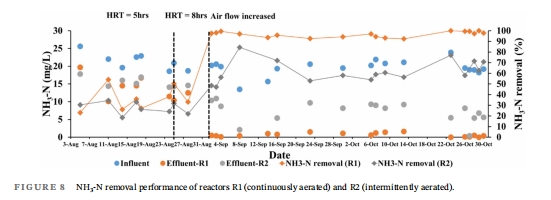

NH?-N去除率(圖8) R1達96.7%(連續曝氣),R2僅61.8%(間歇曝氣)→ 連續曝氣顯著提升硝化效率。

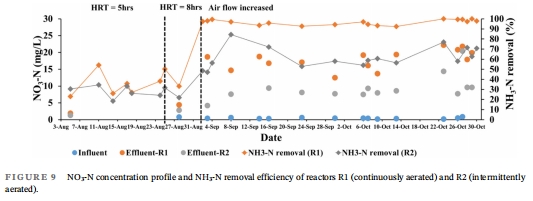

NO?-N濃度(圖9) R1的NO?-N積累更高(硝化完全),R2因間歇曝氣部分反硝化。

COD去除率(表1) R1與R2均達73% → 生物膜密度是COD預測敏感參數(與厚度無關)。

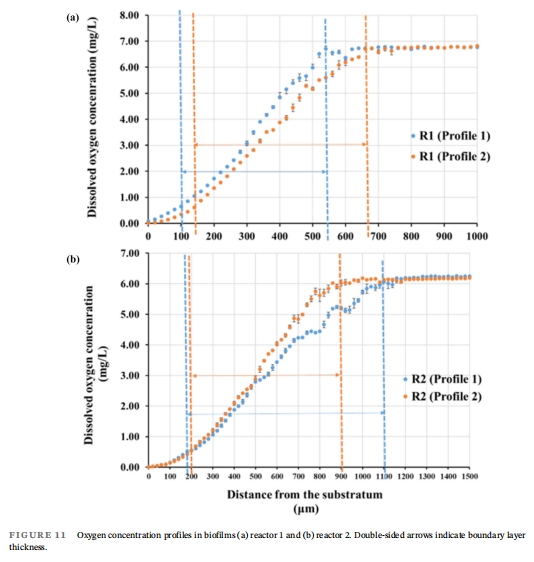

3. Unisense電極數據(圖11)

測量方法:丹麥Unisense微電極(步進精度20μm)測定生物膜內DO梯度。

關鍵結果:

R1邊界層薄(490μm),DO從7.4 mg/L快速降至0(傳質高效)。

R2邊界層厚(805μm),DO梯度平緩(傳質受限)。

研究意義:

首次量化繩狀載體邊界層:揭示曝氣方式對傳質效率的影響機制。

解釋脫氮差異:R2因邊界層厚導致氧/氨擴散受阻,硝化率僅為R1的67.5%(表1)。

校準模型關鍵輸入:邊界層數據直接用于模型參數校準(表4),提升預測準確性。

結論

敏感參數排序(表3):

氨氮/硝酸鹽預測:邊界層厚度 > 生物膜密度 > 厚度。

COD預測:生物膜密度最敏感。

脫落速率影響最小。

模型有效性:

對連續曝氣反應器(R1)預測精準(NH?-N RMSE=0.95 mg/L)。

對間歇曝氣反應器(R2)預測失敗 → 需結合PCA等新方法改進SND(同步硝化反硝化)模型。

工程意義:

優化繩狀載體設計需優先控制邊界層厚度(如增強水力剪切)。

連續曝氣更適合BioCord脫氮,但需平衡能耗。

Unisense電極數據的詳細解讀

技術優勢:微電極直接測定生物膜內部DO梯度(空間分辨率20μm),避免傳統方法(如切片)的破壞性誤差。

核心發現:

邊界層厚度(L)是氧傳質的主要阻力(圖11雙箭頭所示),R2的L比R1高64%(805μm vs. 490μm),導致其硝化率降低。

DO剖面顯示R2在曝氣關閉期出現缺氧區(DO≈4 mg/L),但未有效觸發反硝化(TN去除率僅12.4%),曝氣策略需優化。

理論價值:

驗證了邊界層理論在繩狀載體中的適用性,補充了表2中MBBR/滴濾池等載體的對比數據。

為擴散-反應模型提供關鍵邊界條件,解釋生物膜內反應速率分布。

應用指導:Unisense數據證明曝氣控制需兼顧邊界層調控(如通過增加流速),為節能優化提供依據。

總結:本研究通過實驗表征+動態模擬,首次建立繩狀生物膜載體(BioCord)的校準模型,明確邊界層厚度是脫氮關鍵敏感參數,并為間歇曝氣工藝優化指明方向。Unisense微電極數據為核心突破,揭示了傳質限制機制。