熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

The combination of nanobubble aeration and iron-based multi-carbon source composites achieves efficient aquaculture wastewater nitrogen removal

納米氣泡曝氣與鐵基多碳源復合材料相結合,實現水產養殖廢水高效脫氮

來源:Chemical Engineering Journal 491 (2024) 152093

1. 摘要核心內容

論文提出了一種創新方法:結合納米氣泡曝氣(Nanobubble Aeration) 和鐵基多碳源復合材料(IMCSC),解決水產養殖廢水脫氮的兩大瓶頸——沉積物缺氧和電子供體不足。通過提升沉積物溶解氧(DO)水平和補充電子供體,顯著富集土著好氧反硝化菌,實現高效脫氮。NIMCSC系統(納米氣泡+IMCSC)的總氮(TN)去除率達89.75%,較對照組提升7.46–14.07%。宏基因組分析揭示了微生物群落共生關系、電子傳遞增強及關鍵代謝途徑的協同作用。

2. 研究目的

核心問題:水產養殖廢水碳氮比低(C/N ≤ 4)、沉積物缺氧,抑制土著好氧反硝化菌活性。

創新方案:

納米氣泡曝氣:解決沉積物缺氧問題(穿透水-沉積物界面,提升深層DO);

IMCSC復合材料:提供緩釋碳源(PCL+玉米芯)和電子供體(零價鐵ZVI),補充電子供體短缺。

驗證目標:評估該組合技術對脫氮效率、微生物群落及代謝機制的影響。

3. 研究思路

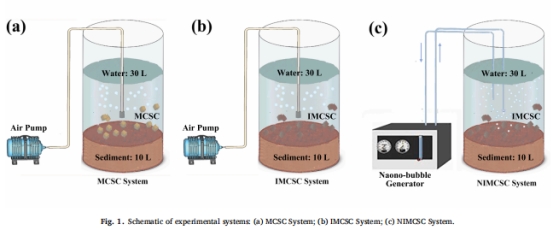

系統構建:

3組實驗系統(MCSC、IMCSC、NIMCSC),模擬養殖池塘(水+沉積物)。

添加復合載體(MCSC或IMCSC),對比不同曝氣方式(擴散曝氣 vs 納米氣泡曝氣)。

每日添加氮磷碳源(KNO?、KH?PO?、CH?COONa),模擬實際養殖輸入(表1)。

性能監測:

水質參數(DO、TN、NO??-N、NH??-N、COD、pH)、沉積物TN、鐵釋放量。

微生物群落分析(16S rRNA測序)和宏基因組學(氮代謝、電子傳遞通路)。

機制解析:

通過共現網絡、功能基因注釋、電子傳遞系統活性(ETSA)揭示脫氮機理。

4. 測量數據及其研究意義

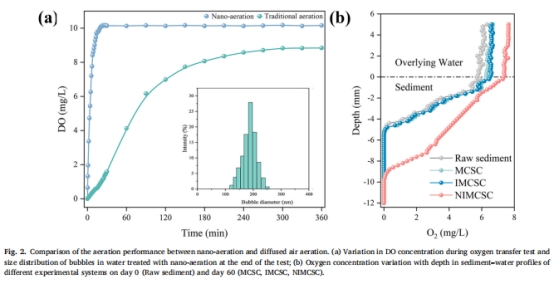

(1)溶解氧分布(丹麥Unisense微電極測量)

數據來源:圖2b

關鍵結果:

納米氣泡曝氣(NIMCSC)使沉積物氧滲透深度達 9.6 mm,顯著高于擴散曝氣(MCSC/IMCSC:~5.2 mm)和原始沉積物(5.2 mm)。

上覆水DO濃度:NIMCSC(7.52 mg/L)> IMCSC(6.57 mg/L)> MCSC(6.49 mg/L)。

研究意義:

直接證明納米氣泡穿透沉積物能力:納米氣泡(平均直徑184.12 nm)因高拉普拉斯壓力快速溶解釋氧,突破傳統曝氣無法氧化深層沉積物的限制。

為好氧反硝化創造微環境:沉積物深層DO提升,使好氧反硝化菌(如Pseudomonas、Thiobacillus)在沉積物中富集,推動界面脫氮。

(2)水質參數動態變化

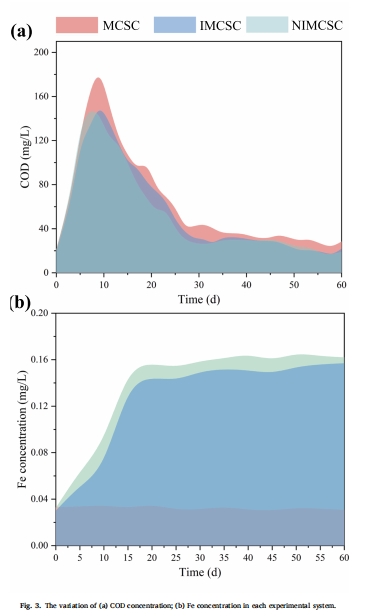

TN/NO??-N去除(圖4):

NIMCSC系統TN去除率89.75%(出水TN=1.49 mg/L),較IMCSC(82.29%)和MCSC(75.68%)顯著提升。

NO??-N在NIMCSC中快速降解(第15天降至3.85 mg/L),無NH??積累。

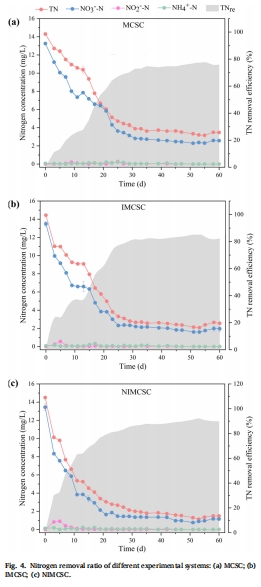

COD與Fe釋放(圖3):

IMCSC/NIMCSC的COD穩定在17–19 mg/L(達標排放),Fe2?緩釋(0.126–0.137 mg/L)提供電子供體。

意義:證實IMCSC緩釋碳源避免二次污染,ZVI氧化產物(Fe2?/H?)補充電子供體。

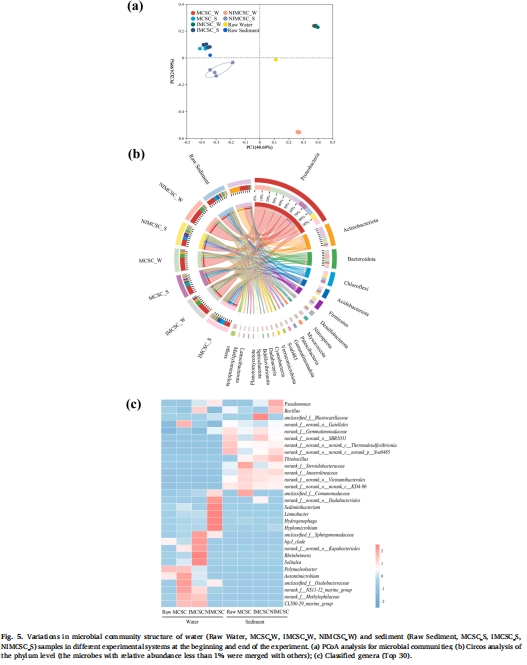

(3)微生物群落與功能

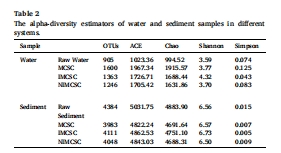

群落結構(圖5c、表2):

NIMCSC富集混合營養型好氧反硝化菌:

水體:Hydrogenophaga(相對豐度23.77%,自養)

沉積物:Pseudomonas(4.13%,異養)、Thiobacillus(鐵氧化菌)

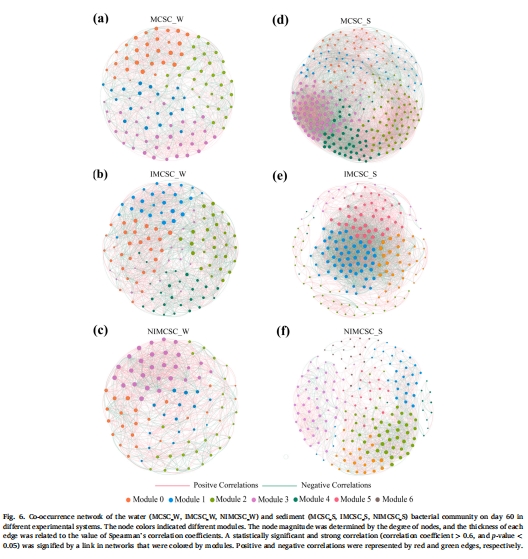

共現網絡(圖6):

NIMCSC中微生物共生關系增強(正相關邊比例高),核心菌屬(Haliangium)主導脫氮。

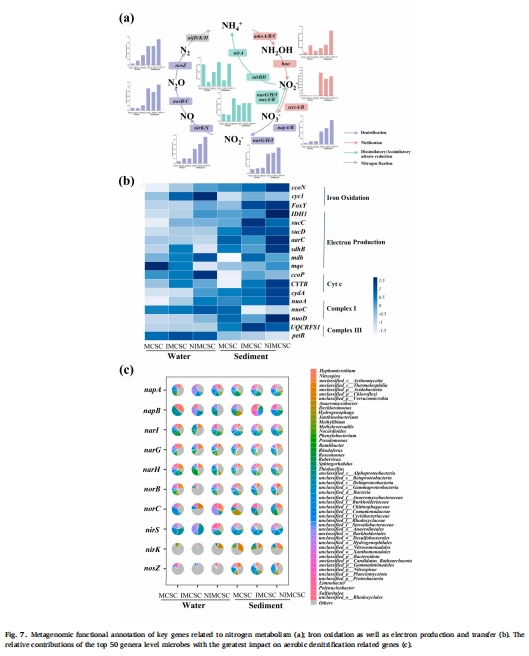

宏基因組(圖7):

NIMCSC中好氧反硝化基因(napAB、nirS、nosZ)表達上調,DNRA途徑(nirBD)受抑制。

電子傳遞鏈基因(ccoN、CYTB)和TCA循環酶基因(IDH1、mdh)豐度增加。

(4)電子傳遞系統活性(ETSA)

數據來源:圖S2

結果:NIMCSC沉積物ETSA較MCSC提升66.04%,表明電子傳遞效率增強。

意義:ZVI促進細胞色素c合成,加速NADH→NO??的電子傳遞,解決低C/N比限制。

5. 結論

技術優勢:

納米氣泡曝氣提升沉積物氧滲透深度(9.6 mm),IMCSC提供電子供體,協同促進土著好氧反硝化菌富集。

NIMCSC系統TN去除率89.75%,達養殖廢水排放一級標準(SC/T 9101-2007)。

微生物機制:

富集混合營養菌(Hydrogenophaga、Pseudomonas),形成共生網絡。

上調好氧反硝化基因(napAB、nosZ)和電子傳遞基因(ccoN、CYTB)。

代謝途徑:

ZVI氧化驅動Fe2?/H?提供電子,TCA循環生成NADH/FADH?,電子傳遞鏈推動高效脫氮。

丹麥Unisense電極數據的核心研究意義

解決沉積物缺氧瓶頸:傳統擴散曝氣僅能氧化沉積物表層(≤5.4 mm),而Unisense微電極實測數據顯示,納米氣泡使氧滲透深度達9.6 mm(圖2b),直接驗證其穿透沉積物孔隙的能力。

支撐好氧反硝化的可行性:沉積物深層DO提升,為好氧反硝化菌(如沉積物中的Pseudomonas)提供了生存微環境,打破“沉積物缺氧抑制好氧過程”的傳統認知。

技術優勢量化依據:該數據是NIMCSC系統高效脫氮的核心證據,闡明納米氣泡如何通過物理傳遞特性改變生化反應空間,為技術推廣提供理論支撐。

總結:本研究通過納米氣泡曝氣與IMCSC的協同,解決了水產養殖廢水脫氮的氧限制和電子供體短缺問題,Unisense電極數據為納米氣泡的沉積物氧化能力提供了關鍵實證,宏基因組學則揭示了微生物代謝的強化機制,為養殖廢水低碳處理提供了新思路。