熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Critical evaluation of different mass transfer equations to model N?O emissions from Water Resource Recovery Facilities with diffuse aeration不同傳質方程對擴散曝氣水資源回收設施N2O排放模型的關鍵評價

來源:Environmental Technology (United Kingdom), 45(17), 3339-3353

摘要核心內容

論文針對污水處理廠(WRRFs)中擴散曝氣系統(tǒng)的N?O排放模型展開研究,批判性評估了三種傳質方程(薄膜理論、精細氣泡模型、壓力依賴模型)的預測差異。研究表明:

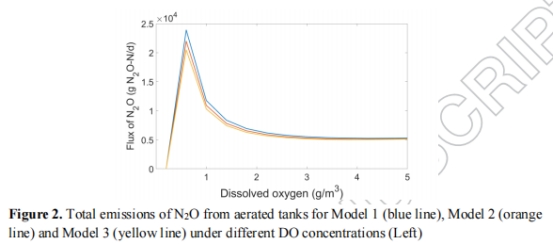

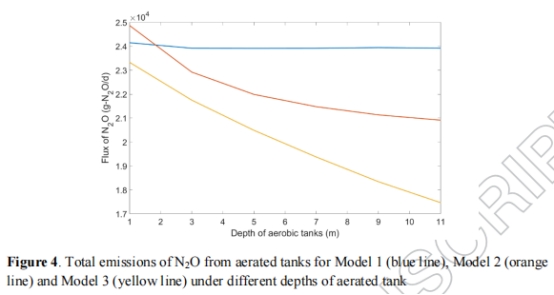

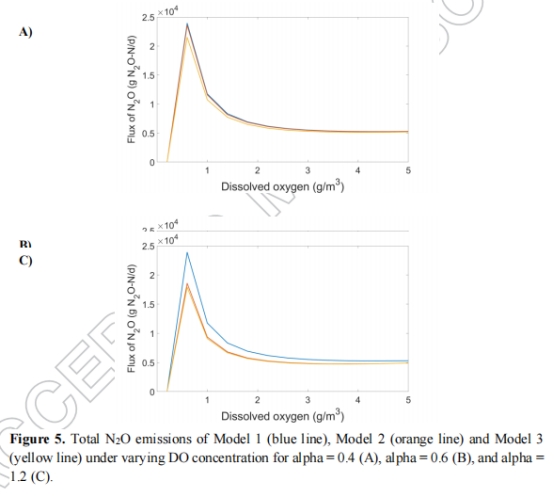

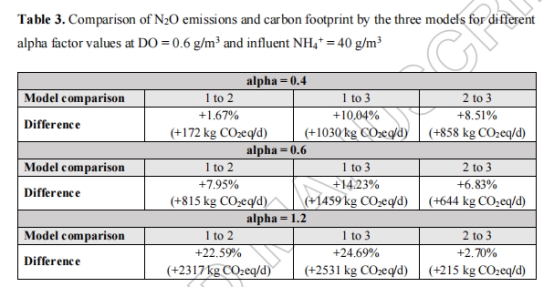

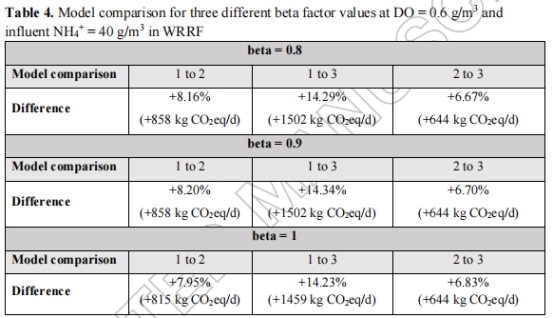

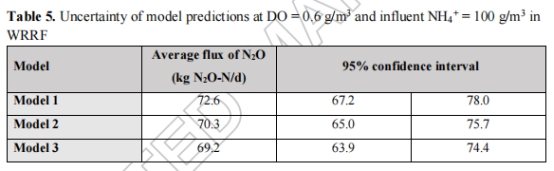

模型選擇顯著影響排放預測:在溶解氧(DO)為0.6 g/m3時,模型間差異達10-16%;池深增加時差異擴大至14-26%。

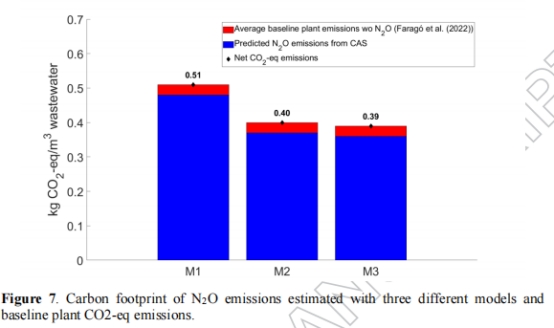

碳足跡計算偏差:不當?shù)哪P瓦x擇可能導致碳排放核算誤差高達30%(圖7)。

關鍵影響因素:曝氣效率(α因子)、池深、氮負荷和DO濃度是主導差異的操作參數(shù)。

研究目的

量化模型差異:評估三種傳質模型對N?O排放預測的影響。

指導模型選擇:明確不同工況(如池深、DO、氮負荷)下的最優(yōu)模型適用性。

支撐碳中和目標:避免因模型誤差導致碳足跡核算失真,影響污水處理廠減排策略。

研究思路

模型構建:

生物模型:擴展ASM2d框架,集成NDHA模型(表S1-S5),涵蓋硝化菌反硝化(ND)、硝化菌硝化(NN)、異養(yǎng)反硝化(HD)三條N?O生成路徑。

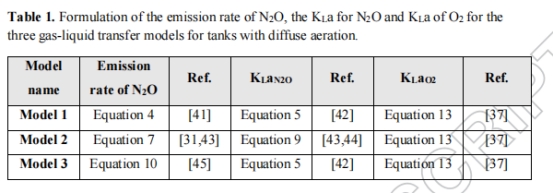

傳質模型:對比三種方程(表1):

Model 1:基于薄膜理論(式4-5),忽略壓力與氣泡動態(tài)。

Model 2:精細氣泡模型(式7,9),引入氣流速率與池深校正。

Model 3:壓力依賴模型(式10),考慮平均靜水壓與氣泡組分演化。

情景模擬:

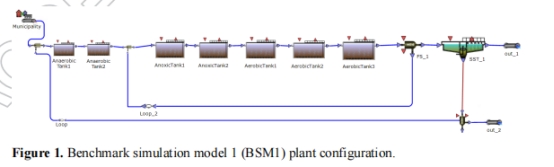

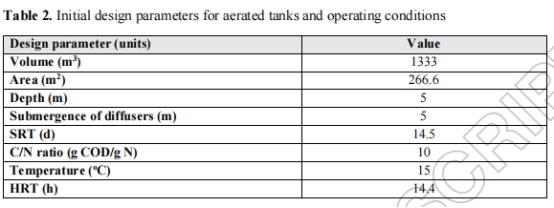

使用BSM1基準模型(圖1,表2),調整DO(0–5 g/m3)、池深(1–10 m)、α因子(0.4–1.2)、β因子(0.8–1)、氮負荷(20–120 mg-N/L)。

數(shù)據(jù)分析:

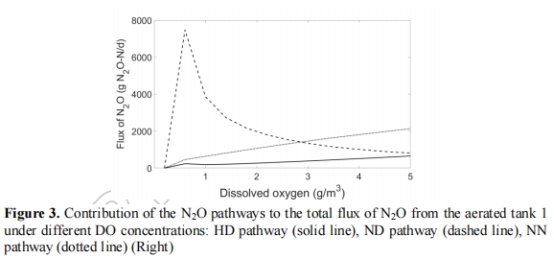

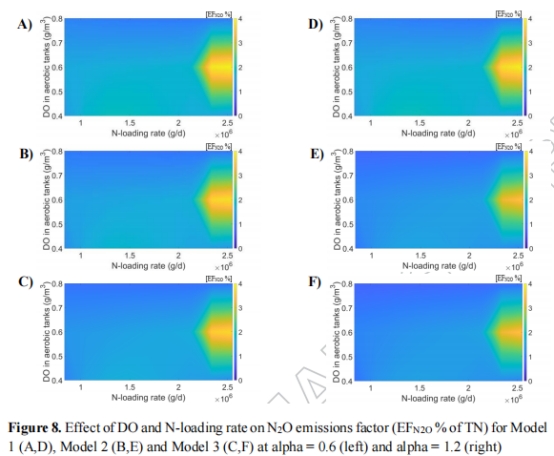

排放因子(EFN?O)、通量(kg N?O-N/d)、路徑貢獻(圖3)、碳足跡(圖7)。

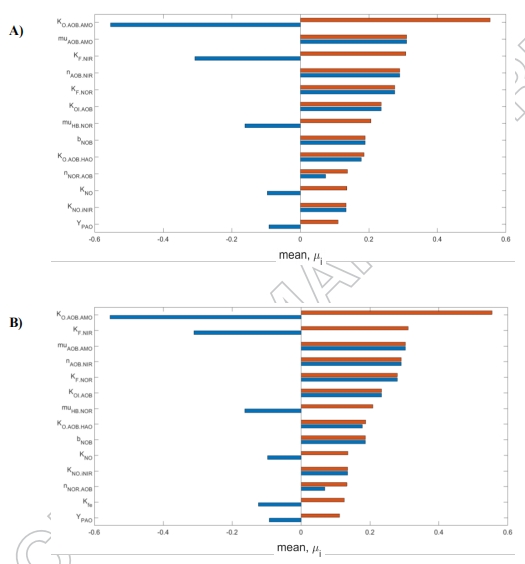

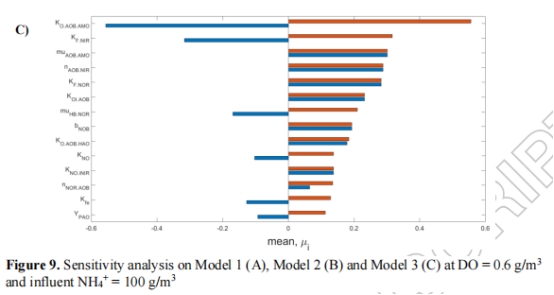

全局敏感性分析(Morris法)識別關鍵生物參數(shù)(圖9)。

測量數(shù)據(jù)及研究意義

數(shù)據(jù)類型 來源圖表 研究意義

液體N?O濃度 Unisense電極監(jiān)測 作為所有傳質模型的輸入,動態(tài)反映生物反應過程(如DO變化時ND路徑主導,圖3)。

N?O排放通量 圖2, 4, 5, 6, S4 量化模型差異:Model 1普遍高估排放,Model 3在深池中預測更低(池深>5m時差異>20%)。

路徑貢獻率 圖3 揭示ND路徑在低DO(0.6 g/m3)時占比最高(>60%),指導靶向減排。

碳足跡貢獻 圖7 證明Model 1預測的碳足跡比Model 2/3高30%,影響碳中和評估準確性。

敏感性參數(shù)排名 圖9, 表S8 識別KO.AOB.AMO(氨單加氧酶氧親和力)為最敏感參數(shù),與傳質模型無關。

注:Unisense電極數(shù)據(jù)作為液體N?O濃度的直接來源,是模型驗證的核心輸入。其高精度實時監(jiān)測能力(優(yōu)于離線采樣)對捕捉動態(tài)排放峰值(如DO波動時)至關重要,支撐了模型在瞬態(tài)條件下的可靠性(Section 3.1.1)。

結論與解讀

模型差異機制:

Model 1(薄膜理論)忽略壓力效應,高估排放(尤其深池),適用性有限。

Model 2(氣流依賴)對α因子敏感(α=1.2時排放降低29.8%),但池深適用性受限(≤6 m)。

Model 3(壓力校正)在深池(≤10 m)預測更準確,因靜水壓增加N?O溶解度(式10)。

操作影響:

DO=0.6 g/m3時排放最大(EFN?O≈2.4–2.8%),模型差異顯著(圖2)。

高氮負荷+低DO(0.5–0.65 g/m3)使差異擴大至20%(圖8)。

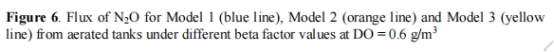

α因子(曝氣效率)比β因子(水質)影響更顯著(表3 vs 表4)。

生物參數(shù)校準:

敏感性分析(圖9)表明:AOB相關參數(shù)(如KO.AOB.AMO、μAOB.AMO)主導排放,且不受傳質模型選擇影響。但傳質模型誤差可能導致生物參數(shù)校準失真(Section 4)。

Unisense電極數(shù)據(jù)的核心價值:

動態(tài)監(jiān)測優(yōu)勢:提供高分辨率溶解N?O數(shù)據(jù),捕捉瞬態(tài)排放峰值(如曝氣變化),彌補離線采樣不足(Section 1)。

模型輸入基礎:作為所有傳質模型的直接輸入(式4/7/10),其精度決定了KLαN?O計算的可靠性。

梯度監(jiān)測潛力:在池深>5m時,液體N?O可能分層分布(靜水壓影響),Unisense微電極可驗證深度相關模型(如Model 3)的假設。

實際意義

模型選擇指南:深池(>6m)優(yōu)先選用Model 3;常規(guī)池可用Model 2;避免單獨使用Model 1。

減排重點:控制DO≈0.6 g/m3區(qū)間、優(yōu)化曝氣效率(α因子)可降低排放峰值。

碳核算建議:需基于實測溶解N?O(如Unisense電極)和適用傳質模型,避免高估碳足跡30%。