熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Niche selection in bacterioplankton: A study of taxonomic composition and single-cell characteristics in an acidic reservoir

浮游細菌的生態位選擇:酸性儲層中分類組成和單細胞特征的研究

來源:Environmental Microbiology Reports. 2024;16:e13255.

摘要核心內容

研究背景:生態位選擇(niche selection)和微生物擴散(dispersal)是塑造微生物群落的關鍵因素,但其相對重要性因環境和時空尺度而異。多數研究關注群落組成,而忽略了生理階段和單細胞特征等多層次結構。

方法:在西班牙酸性水庫(El Sancho,pH 3.5–4.5)的分層期(stratification)和混合期(mixing),同步分析浮游細菌的分類組成、豐度及單細胞特征。

發現:

分層期識別出5個生態位,混合期僅1個。

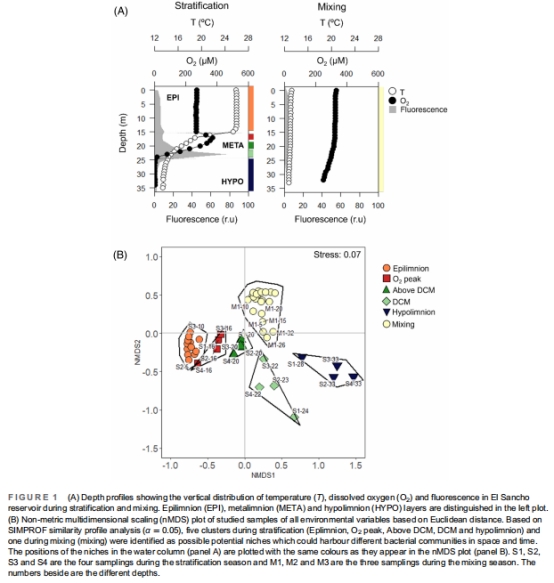

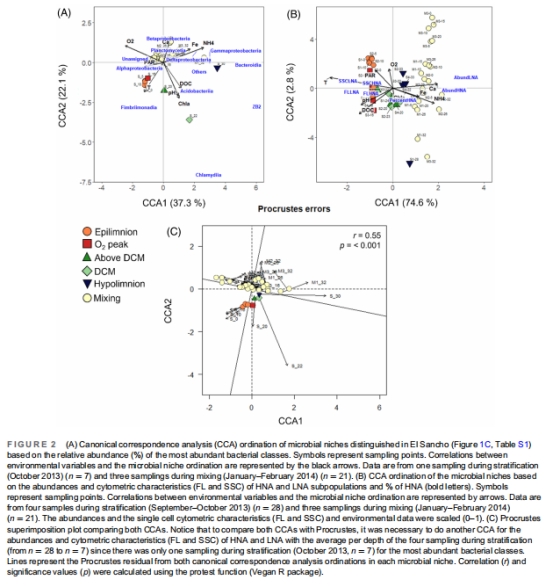

典范對應分析(CCA)顯示不同生態位的分類和單細胞特征均存在差異。

環境變量對分類組成和單細胞特征的影響不同,但Procrustes分析表明二者變化高度同步(相關性高)。

結論:在微生物擴散不受限的條件下,環境選擇是驅動微生物占據不同生態位的主導因素。

研究目的

識別水庫水柱在分層期和混合期的微生物生態位。

確定環境差異是否驅動細菌分類組成和單細胞特征(在擴散率高的條件下)。

評估分類組成與單細胞特征兩個結構層次的關聯性。

揭示解釋群落變異的關鍵環境因子。

研究思路

研究系統:

西班牙El Sancho酸性水庫(pH 3.5–4.5),受酸性礦山排水(AMD)污染,是研究極端環境微生物生態的理想模型。

采樣設計:

分層期(2013年9–10月)和混合期(2014年1–2月)采集不同深度水樣(表1)。

數據采集:

環境參數:溫度、pH、溶解氧(O?)、熒光、營養鹽(NH??、NO?)、碳組分(CO?、DOC、POC)、葉綠素a(Chl a)、金屬濃度(Fe、Al等)。

生物數據:

分類組成:16S rRNA基因測序(OTU分析)。

單細胞特征:流式細胞術量化HNA/LNA亞群豐度、細胞尺寸(SSC)、核酸含量(FL)、FL/SSC比值。

分析方法:

聚類分析(SIMPROF)識別生態位。

典范對應分析(CCA)關聯環境因子與生物數據。

Procrustes分析檢驗分類與單細胞特征變化的同步性。

關鍵數據及其研究意義

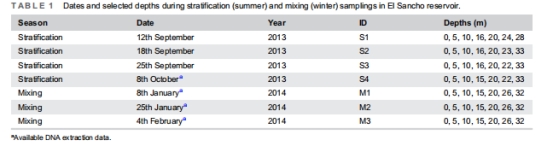

1. 環境數據(圖1,表S1)

測量內容:溫度、O?、pH、熒光、營養鹽、金屬等垂直剖面。

研究意義:

揭示水庫的物理化學梯度(如分層期:表暖氧層→中層DCM→底層低溫缺氧)。

Unisense微電極數據意義:

提供高分辨率溶解氧剖面(圖1A),識別出"O?峰值"生態位(16–20 m),該層與金屬層最大凈生產力相關(Soria-Piriz et al., 2019)。

證明缺氧低氧區的形成(分層期底層O?接近0),解釋了厭氧類群(如δ-變形菌)的富集(圖3)。

支持湍流擴散系數(Kd)計算,表明金屬層擴散率極低(Kd=5.2×10?? m2/s),促進生態位分化。

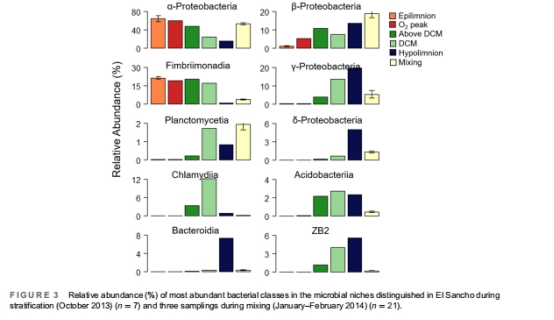

2. 細菌分類組成(圖2A, 3, S4–S5)

測量內容:基于16S測序的OTU、多樣性指數、優勢菌門/類相對豐度。

研究意義:

變形菌門(Proteobacteria) 主導(47–75%),但類群垂直分異顯著:

α-變形菌(表層富集) vs. β/γ/δ-變形菌(深層富集)(圖3)。

稀有類群:Armatimonadetes(17%)在酸性環境中首次報道,暗示特殊適應性。

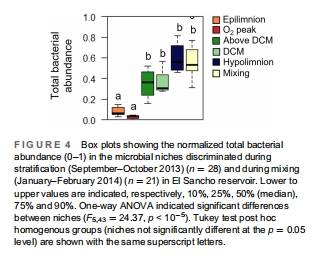

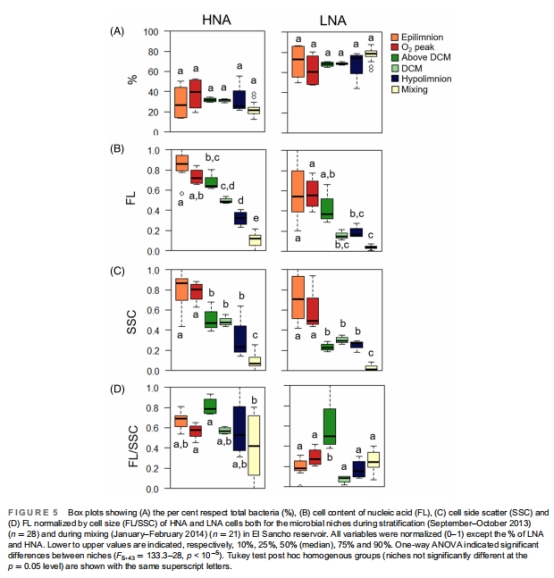

3. 單細胞特征(圖2B, 4, 5, S6–S7)

測量內容:HNA/LNA豐度、FL(核酸含量)、SSC(細胞尺寸)、FL/SSC(標準化核酸含量)。

研究意義:

細胞尺寸(SSC)隨深度減小:與中性湖泊相反,可能與紫外線防護或捕食壓力相關(圖5C)。

FL/SSC峰值在DCM上層:反映高生長活性,與藻類生產力耦合(圖5D)。

HNA/LNA比例穩定(~30%/70%),但絕對豐度和單細胞特征因生態位而異(圖4, 5)。

核心結論

生態位分化:

分層期存在5個生態位(表暖層、O?峰值層、DCM上層、DCM層、底層),混合期僅1個(圖1B)。

環境選擇主導:

盡管垂直擴散率高(日均位移達5.7 m),CCA和Procrustes分析(圖2C)證實環境因子(溫度、DOC、NH??、Fe)驅動群落多層級結構變化。

群落多層次響應同步:

分類組成(如α-變形菌減少)與單細胞特征(細胞尺寸減小)在垂直梯度上協同變化(r=0.55, p<0.001)。

極端環境特異性:

酸性條件導致:

細菌豐度低于中性湖泊(1–6×10? cells/L)。

古菌稀少(<1% OTUs),與典型AMD環境不同。

表層細胞尺寸增大,可能是紫外線防護策略。

Unisense微電極數據的深層意義

高分辨率氧剖面的價值:

揭示毫米級氧梯度,精準定位"O?峰值"生態位(16–20 m),該層與金屬層最大凈生產力相關(Soria-Piriz et al., 2019)。

證明分層期底層缺氧(圖1A),直接解釋厭氧類群(如δ-變形菌、OD1候選門)的富集(圖3)。

支持擴散率計算:

結合溫度剖面計算湍流擴散系數(Kd),證實金屬層擴散率極低(Kd=5.2×10?? m2/s),為生態位隔離提供物理解釋(表S1)。

耦合生物地球化學過程:

低氧區與高CO?、NH??、DOC濃度耦合(表S1),驅動異養細菌(如擬桿菌Bacteroidia)在深層富集,凸顯碳循環的微生物調控機制。

總結

該研究通過多層級分析(分類+單細胞)證明:在擴散不受限的酸性水庫中,環境選擇是塑造細菌群落的核心力量。Unisense微電極提供的關鍵氧數據,不僅定義了獨特生態位,還揭示了化學梯度與微生物功能的緊密耦合,為極端環境微生物生態學研究提供了高分辨率方法范例。