熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Variability of the surface boundary layer of reef?building coral species

造礁珊瑚物種表面邊界層的變化

來源:Coral Reefs (2024) 43:1223–1233

摘要核心內容

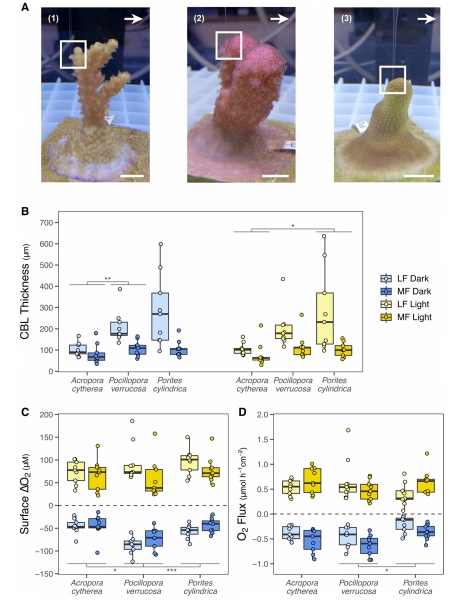

論文通過微傳感器技術測量了三種小型息肉分枝狀珊瑚(Acropora cytherea、Pocillopora verrucosa、Porites cylindrica)的溶解氧濃度邊界層(CBL)特性(厚度、表面氧濃度、氧通量),探究其在光照/黑暗和低/中水流(2 cm/s vs 6 cm/s)條件下的變異性。研究發現:

物種差異:CBL厚度最小的是A. cytherea,P. verrucosa在黑暗中最缺氧且氧通量最高。

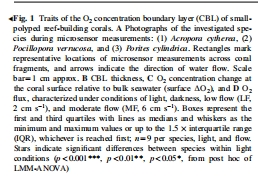

剖面形狀:氧梯度存在三種類型(擴散型、S型、復雜型),擴散型最常見,S型在P. verrucosa中高頻,復雜型在P. cylindrica中更顯著。

環境響應:低水流增厚CBL、加劇表面氧濃度變化、降低氧通量。

研究目的

檢驗三種小型珊瑚的CBL特性(厚度、表面氧濃度、氧通量)是否存在物種差異。

表征CBL內氧濃度梯度的結構類型及其對水流和光照的響應。

分析不同剖面類型對CBL特性的影響,揭示珊瑚-海水界面的動態機制。

研究思路

樣本準備:

選用三種分枝狀珊瑚(A. cytherea, P. verrucosa, P. cylindrica),在恒溫(26°C)、穩定光照(230 μmol photons/m2/s)下馴養6個月。

實驗設計:

在可控水槽中,結合光照/黑暗 × 低/中水流(2 cm/s vs 6 cm/s)共4種條件。

使用丹麥Unisense OX-25微電極(尖端20–30 μm)在珊瑚共肉組織上游面測量溶解氧剖面(共108條剖面)。

數據分析:

計算CBL厚度、表面氧濃度變化(ΔO?)、氧通量(基于菲克擴散定律)。

對氧剖面按形狀分類(擴散型/S型/復雜型),統計其分布頻率。

采用線性混合效應模型(LMM) 分析物種、水流、剖面類型對CBL特性的影響。

測量數據及研究意義

1. CBL核心特性(圖1B-D)

數據來源:圖1(B:厚度, C:表面ΔO?, D:氧通量)

測量內容:

CBL厚度:物種間差異顯著(A. cytherea最薄)。

表面ΔO?:黑暗下P. verrucosa缺氧最嚴重(-80.0 ± 22.1 μM)。

氧通量:P. verrucosa在黑暗中的通量最高(-0.54 ± 0.22 μmol/cm2/h)。

研究意義:

揭示物種間生理差異(如呼吸速率、纖毛活動)如何通過CBL影響代謝效率,為解釋珊瑚對缺氧/酸化脅迫的敏感性提供機制依據。

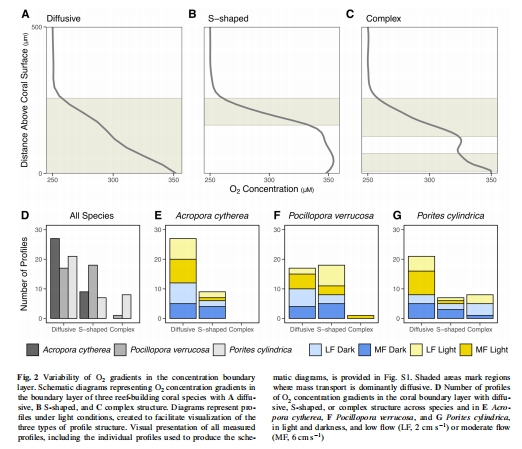

2. 氧剖面形狀分類(圖2, 圖3)

數據來源:圖2(剖面示意圖)、圖3(各類型的CBL特性)、圖S1(原始剖面)

測量內容:

擴散型(60%):線性梯度,主導類型(尤其A. cytherea)。

S型(32%):近表面陡峭梯度(P. verrucosa中高頻)。

復雜型(8%):多層梯度(P. cylindrica在低流+黑暗下主導)。

研究意義:

表明珊瑚表面流體動力學受纖毛渦流和微地形調控,復雜結構可能增強局部化學緩沖能力(如抵御酸化)。

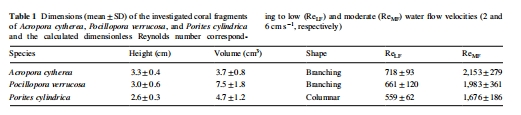

3. 水流與光照的調控作用(表1, 圖1-3)

數據來源:表1(珊瑚碎片尺寸與雷諾數)、圖1-3

關鍵發現:

低水流:CBL增厚40–200%(圖1B),氧通量降低(圖1D),復雜剖面比例上升(圖2E-G)。

黑暗:加劇表面缺氧(圖1C),S型剖面比例增加(P. cylindrica)。

研究意義:

證實低水流環境可能限制珊瑚夜間呼吸(氧擴散受限),為珊瑚在靜水區的分布適應性提供解釋。

主要結論

物種特異性:

CBL厚度和氧通量差異反映物種生理策略(如P. verrucosa高呼吸率需纖毛增強供氧)。

剖面形狀的功能:

擴散型:高效物質交換(高生長率物種如Acropora)。

復雜型:厚CBL提供化學緩沖(Porites對酸化抗性強)。

環境驅動:

低水流加劇CBL厚度和缺氧風險,可能限制珊瑚代謝;纖毛活動在中等流速下仍顯著(修正傳統認知)。

Unisense微電極數據的核心研究意義

技術優勢

高空間分辨率(20–30 μm):精準捕捉珊瑚表面微米級氧梯度(圖2, S1),傳統方法無法實現。

動態環境響應:在控流/光照下獲得穩態氧剖面,量化環境脅迫(如低流缺氧)對微界面的影響。

科學突破

揭示纖毛活動的普遍性:

在中等流速(6 cm/s) 下仍頻繁檢測到S型剖面(圖2D-F),表明纖毛渦流對CBL的調控作用遠超既往認知(原認為僅限<1 cm/s)。

復雜剖面的生態意義:

首次在P. cylindrica中關聯復雜剖面與厚CBL(圖3A),解釋其通過減少水體交換提升局部pH/O?緩沖能力(抗酸化機制)。

通量計算創新:

針對非線性剖面,采用上層線性梯度法(Pacherres et al. 2020)計算氧通量,避免復雜流體干擾,提升數據可比性。

應用價值

為珊瑚氣候適應模型提供關鍵參數(如CBL厚度-水流關系)。

支撐珊瑚保護策略(如優先保護高纖毛活性物種以維持代謝韌性)。

總結

本研究通過Unisense微電極揭示了小型珊瑚CBL的物種特異性和環境塑性,闡明剖面形狀作為新型生物物理標志物的潛力,為理解珊瑚在氣候變化中的存活機制奠定微尺度基礎。