熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Co-complexes on modified graphite surface for steady green hydrogen production from water at neutral pH

改性石墨表面鈷配合物在中性pH水中穩定生產綠色氫氣

來源:10.3389/fchem.2024.1469804《化學前沿》

摘要內容:

研究開發了三種新型分子電極,通過將環境友好的鈷基電催化劑(卟啉、酞菁和類咕啉配體框架)錨定在吡啶修飾的石墨箔(GpF)表面,實現中性pH(pH 7.1)條件下的高效水還原制氫。鈷卟啉電極性能最優,起始過電位為-740 mV(vs. RHE,電流密度2.5 mA/cm2),塔菲爾斜率為103 mV/dec,且運行7小時保持穩定,產氫轉化頻率(TOF)達0.45 s?1。鈷酞菁和維生素B??(類咕啉)電極的過電位更高(-825 mV和-830 mV),穩定性略低。鈷卟啉電極的活性隨時間提升(3小時內過電位降低>200 mV),歸因于水分子配位鈷中心形成Co-OH?活性物種。

研究目的:

解決中性pH電解水產氫的挑戰(質子濃度低),開發低成本、高穩定性且易制備的非貴金屬電極材料,替代鉑基催化劑。

研究思路:

材料制備:

石墨箔(GpF)表面經重氮化反應修飾吡啶基團。

將三種鈷配合物(鈷卟啉、鈷酞菁、維生素B??)共價錨定于修飾后的GpF表面。

表征分析:

通過XPS、SEM、TEM、TGA驗證催化劑負載及表面結構。

電化學測試(CV、LSV、EIS)評估催化性能。

機理探究:

結合DFT計算分析氫吸附自由能(ΔG_H*)。

通過長期穩定性測試(7小時)和Unisense氫傳感器驗證實際產氫能力。

測量數據及研究意義:

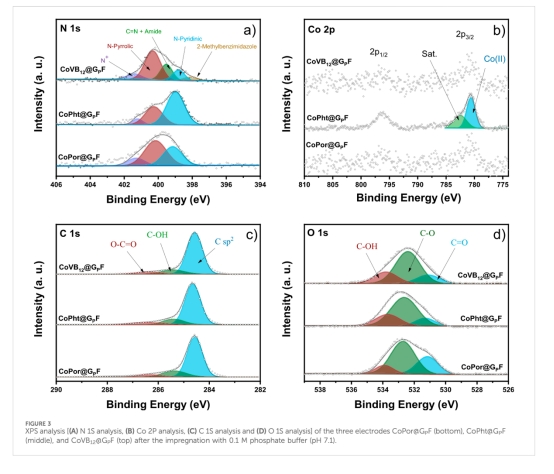

XPS(圖3):

數據:分析N 1s、Co 2p、C 1s、O 1s譜圖,確認鈷配合物成功錨定。鈷酞菁樣品鈷含量最高,但電荷轉移效率低。

意義:揭示表面化學組成及鈷價態,解釋不同電極活性差異的根源。

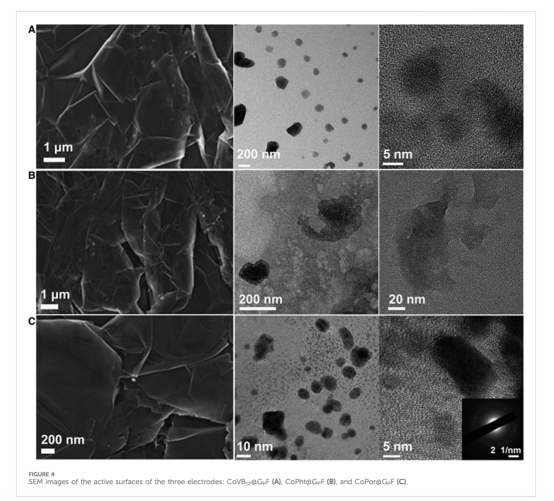

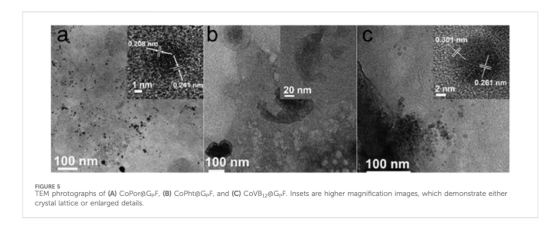

SEM/TEM(圖4-5):

數據:SEM顯示催化劑以<100 nm聚集體均勻分布;TEM表明鈷卟啉顆粒尺寸最小(1-15 nm),結晶度高。

意義:小尺寸和高結晶度提升鈷卟啉的活性位點數量及電子傳導效率。

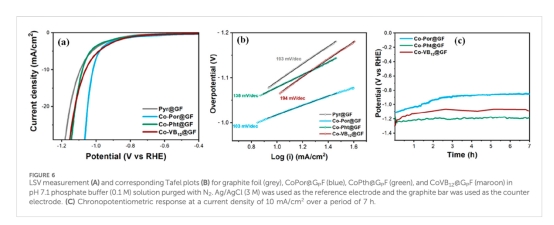

LSV與塔菲爾斜率(圖6A-B):

數據:鈷卟啉起始電位-743 mV(vs. RHE),塔菲爾斜率103 mV/dec(Volmer步驟控速);鈷酞菁和VB??斜率更高(138/194 mV/dec)。

意義:量化催化活性及反應動力學,證實鈷卟啉具有最優的質子吸附能力。

計時電位測試(圖6C):

數據:鈷卟啉在10 mA/cm2電流密度下運行7小時,電位降低220 mV后穩定。

意義:驗證電極長期穩定性及活化現象(水配位提升活性)。

EIS:

數據:擬合界面電阻(R?),鈷卟啉電荷轉移阻力最低。

意義:闡明電極界面電子傳輸效率是性能差異的關鍵因素。

Unisense電極測量數據的研究意義:

使用Unisense H?針式傳感器在計時電位測試中實時監測產氫量,證實:

所有電極在7小時內持續穩定產氫,排除催化劑分解或金屬溶出(通過電解液NMR驗證)。

直接關聯電流效率與實際產氫量,證明法拉第效率接近100%。

為TOF計算提供實驗依據(鈷卟啉TOF=0.45 s?1),支撐其實際應用潛力。

結論:

鈷卟啉電極是中性pH產氫最優選擇,因小尺寸顆粒、高結晶度及水配位活化效應顯著降低過電位。

分子-載體界面電子傳輸效率是性能關鍵(EIS證實),鈷酞菁因聚集導致電荷轉移受阻。

共價錨定策略有效防止催化劑溶出,實現7小時穩定產氫。

DFT計算顯示VB??的ΔG_H*最接近熱中性(0.33 eV),但實驗性能受限于分子-載體界面傳輸,凸顯載體設計的重要性。