熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Unraveling the interaction of co-encapsulated Saccharomyces cerevisiae and Metarhizium brunneum in calcium alginate-based attract-and-kill beads

揭示基于海藻酸鈣的誘殺珠中共包埋釀酒酵母和布氏綠僵菌的相互作用

來源:Pest Manag Sci 2024; 80: 5131–5140 Pest Management Science published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Society of Chemical Industry

《害蟲管理科學》,由John Wiley & Sons Ltd代表化學工業學會出版

摘要內容:

摘要介紹了誘殺珠(AK beads)作為生物殺蟲劑的背景,其通過共包埋產二氧化碳(CO?)的釀酒酵母(Saccharomyces cerevisiae, SC)作為引誘成分和昆蟲病原真菌布氏綠僵菌(Metarhizium brunneum, MB)作為殺滅成分來控制土壤害蟲(如金針蟲)。研究首次使用微電極測量了珠內氧氣和pH的時空分布,并分析了SC負載量對CO?產量和MB分生孢子形成的影響。結果表明,共培養導致珠內形成陡峭的氧梯度(中心缺氧)和暫時性強酸化(最低pH 3.6),且酸化與CO?產量峰值及分生孢子形成高峰期重合。降低SC負載量雖減少了CO?和分生孢子的總產量,但單位酵母負載的比生產率顯著提高。結論指出SC與MB存在互利作用,但也存在資源競爭,優化配方可提高效率。

研究目的:

闡明SC與MB在鈣-海藻酸酯/淀粉珠中共培養時的物理化學過程(氧氣、pH分布)及相互作用機制,探究SC負載量對CO?引誘效率和MB分生孢子殺滅效率的影響,為開發高效、低成本的生物殺蟲劑配方提供依據。

研究思路:

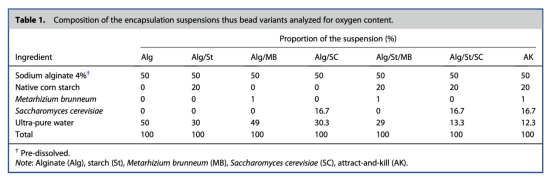

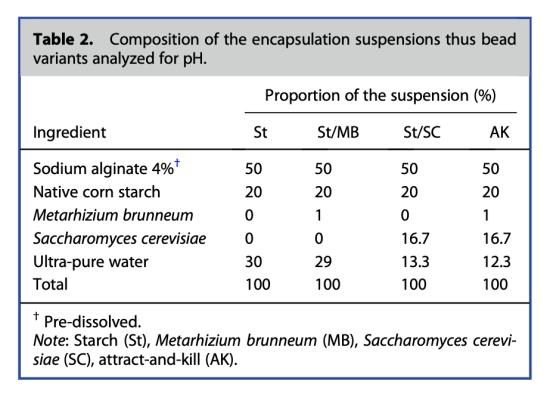

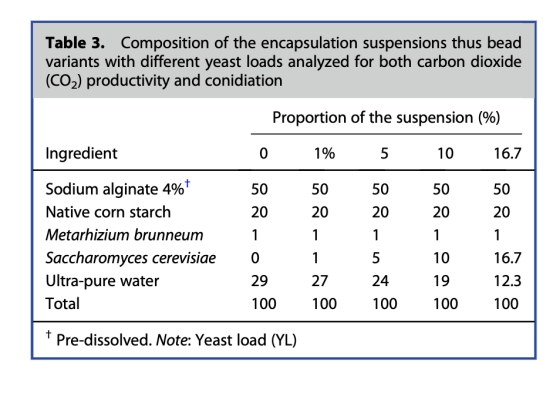

制備不同組分的珠: 設計7種珠配方(表1、2、3),包括空白對照(僅海藻酸鈣、海藻酸鈣/淀粉)、單菌封裝(SC或MB)及共封裝(AK珠)。

微電極原位測量:

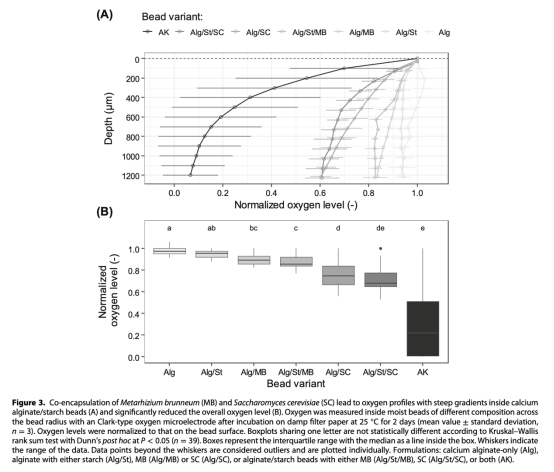

使用丹麥Unisense氧微電極(Clark型)測量不同配方珠在培養第2天和第6天的氧氣空間分布(圖3)。

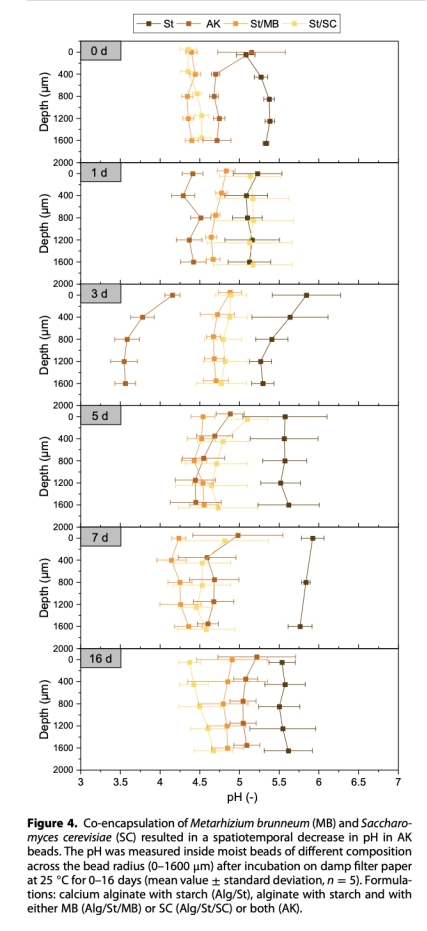

使用Unisense pH玻璃微電極測量含淀粉配方珠在0、1、3、5、7、16天的pH時空變化(圖4)。

評估真菌生產力:

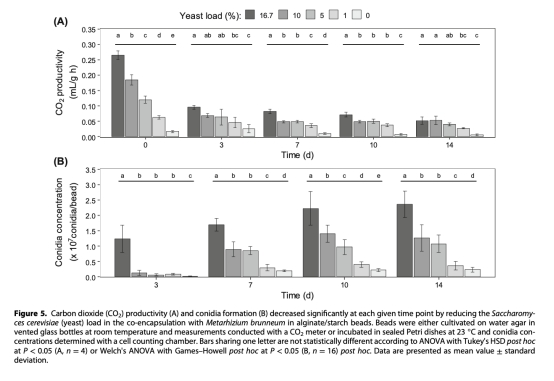

改變AK珠中SC負載量(0%、1%、5%、10%、16.7%),測量其CO?釋放量隨時間(0-14天)的變化(圖5A)。

測量不同SC負載量下,MB在珠表面的分生孢子濃度隨時間(0、3、7、10、14天)的變化(圖5B)。

數據分析: 結合物理化學數據(O?、pH)與生物活性數據(CO?、孢子),解析SC與MB的相互作用及其對AK珠功效的影響。

測量的數據及其研究意義:

珠內氧氣分布(圖3):

數據: 共封裝(AK)珠在第2天即出現陡峭氧梯度,中心氧水平降至6.5%,形成缺氧區,此狀態維持至第6天。單封裝SC或MB珠也降低內部氧水平,但程度較輕(中心約60-83%)。添加淀粉對氧分布無顯著影響。

研究意義: 首次原位揭示了AK珠內部存在嚴重且持續的氧氣限制(缺氧),表明高代謝活性和/或氧擴散受限。這解釋了共培養的高呼吸活性,并提示氧氣可能成為限制因子,影響微生物生長和代謝(如酵母呼吸方式、真菌產孢)。

珠內pH時空變化(圖4):

數據: 共封裝(AK)珠在第3天出現顯著時空酸化,珠外圍800μm區域pH降至3.6,隨后恢復。單封裝SC或MB珠也降低珠內pH(約4.6-4.7),但無梯度且波動小。酸化高峰期(第3天)與CO?產量峰值及分生孢子形成高峰期重合。

研究意義: 揭示了共培養導致的獨特且劇烈的局部酸化現象。酸化與關鍵生物活性(CO?引誘和孢子殺滅)高峰同步,表明代謝活動(如酵母產酸、CO?溶解成碳酸)強烈影響微環境。極端pH可能影響微生物活性、酶功能及相互作用。

不同SC負載下的CO?生產力(圖5A):

數據: CO?總產量隨SC負載降低而顯著減少(16.7%負載總產量最高)。但單位酵母負載的比CO?生產率隨負載降低而顯著提高(1%負載時比生產率最高,達16.7%負載的8倍)。所有負載下CO?生產率均在初期(<3天)最高后下降。

研究意義: 量化了SC負載對引誘效率(CO?)的影響。高負載雖總量高,但資源利用率(比生產率)低,提示資源競爭或環境壓力(如O?限制、酸化)抑制了細胞活性。優化負載可提高成本效益。

不同SC負載下的分生孢子形成(圖5B):

數據: 分生孢子總產量和早期(0-3天)產孢速率均隨SC負載降低而顯著減少(16.7%負載最高)。但單位酵母負載的比產孢速率在低負載(<10%)下顯著提高。標準負載(16.7%)下產孢無滯后期且速率峰值最高。

研究意義: 明確了SC負載對殺滅效率(孢子產量與速度)的關鍵作用。高負載促進MB快速大量產孢,可能是通過提供營養(死細胞)或觸發產孢信號。低負載下比速率提高同樣提示高負載存在抑制因素(競爭、壓力)。產孢速度對田間快速起效至關重要。

使用丹麥Unisense電極測量數據的研究意義(詳細解讀):

丹麥Unisense微電極(氧電極和pH電極)的應用是本研究的核心技術亮點,其測量數據具有以下重要研究意義:

首次原位揭示微環境時空動態: 傳統方法只能測量珠整體或培養液的環境參數平均值。Unisense微電極具有高空間分辨率(微米級),能原位、無損地穿刺進入珠內部,連續測量不同深度(從表面到中心)的O?和pH值。這首次繪制了AK珠內部的空間梯度(圖3氧梯度,圖4 pH梯度)和時間演變(圖4 pH隨時間變化),提供了前所未有的微觀視角。

闡明共培養特有的物理化學脅迫: 數據清晰顯示,只有SC和MB共封裝(AK珠) 才會導致:

嚴重且持續的缺氧核心區(圖3): 中心O?接近零,表明強烈的呼吸消耗遠超O?擴散補給能力。這解釋了為何高酵母負載下比生產率低——缺氧可能迫使酵母進行低效的發酵代謝,并抑制MB生長。

劇烈的局部酸化(圖4): 外圍區域pH驟降至3.6,遠低于單菌培養。這直接關聯到酵母的旺盛代謝(產酸、CO?溶解)和共培養的高活性。極端pH可能抑制酶活性、營養吸收,甚至損傷細胞。

將微環境變化與生物活性峰值關聯: pH測量數據(圖4)顯示,AK珠的強酸化(pH 3.6)發生在培養第3天。這與生物活性測量結果(圖5)完美吻合:第3天是CO?生產率峰值期(圖5A)和分生孢子形成速率高峰期(圖5B)。這種時空關聯強烈表明,劇烈的代謝活動(由共培養驅動)是導致微環境酸化(pH)和耗氧(O?)的主要原因,同時這些微環境變化也可能反饋調節(促進或抑制)生物活性(如酸化峰值與產孢高峰重合)。

為優化配方提供關鍵機制依據: 微電極數據揭示了高負載(標準16.7%)下存在的核心問題——資源(O?)競爭和微環境(pH, O?)脅迫。這直接解釋了為何降低SC負載能大幅提高比生產率(單位酵母的CO?和孢子產出,圖5):減輕了細胞密度,緩解了O?限制和局部環境壓力,使剩余細胞能更高效地工作。這為“減少應用量以節省成本”的優化策略提供了堅實的科學基礎。

指導未來設計方向: 發現的O?梯度(圖3)表明珠中心區域可能因缺氧而利用率低下。這提示減小珠直徑可能改善O?擴散,提高整體效率。pH的時空動態也為理解微生物如何在受限空間內相互作用和適應提供了新見解。

結論:

物理化學過程: SC與MB共培養在AK珠內創造了獨特的微環境:快速形成陡峭的氧梯度(中心缺氧)和暫時的強酸化(外圍pH最低至3.6)。酸化高峰期與CO?產量峰值及MB分生孢子形成速率高峰期重合(圖3, 圖4, 圖5)。

SC負載的影響:

降低SC負載量顯著減少了CO?總產量和分生孢子總產量及早期產孢速率(圖5A, B如下)。

但單位SC負載的比CO?生產率和比分生孢子生產率在低負載(尤其1%)下顯著提高(最高達8倍和3倍),表明高負載(16.7%)下存在資源競爭或環境壓力導致的效率抑制(圖5A, B如下)。

標準負載(16.7%)對快速啟動分生孢子生產(無滯后期)至關重要(圖5B如下)。

相互作用本質: SC和MB在AK珠中存在互利(協同)作用(如MB降解淀粉供SC利用,SC可能提供營養或信號促進MB產孢),但也存在對資源(如氧氣)的競爭。高SC負載加劇了競爭和微環境脅迫(缺氧、酸化)。

應用價值: 理解這些相互作用和微環境限制有助于優化AK珠配方(如調整SC負載量、珠尺寸),在保證足夠引誘(CO?)和快速殺滅(孢子)效果的前提下,最大化資源利用效率(提高比生產率),從而降低應用劑量和成本。微電極技術是解析此類復雜共培養系統微環境的關鍵工具。