熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Root acclimations to soil flooding prime rice(Oryza sativa L.) for subsequent conditions of water deficit

根系對土壤淹水條件下優質水稻(Oryza sativa L.)水分虧缺的適應性

來源:Plant and Soil

植物與土壤

摘要內容

摘要指出水稻根部在淹水條件下形成的徑向氧流失屏障(ROL屏障)不僅限制氧氣向缺氧土壤擴散,還能減少水分流失,從而增強對后續干旱的耐受性。研究通過水培實驗模擬不同水分條件(通氣對照、淹水停滯、PEG6000模擬缺水),結合氧氣微電極、解剖學和生理學分析,發現ROL屏障在淹水和輕度缺水條件下均被誘導,且淹水預處理的植株在后續嚴重缺水條件下表現出更強的存活能力,葉片萎蔫顯著減少。

研究目的

驗證水稻根部對淹水的適應性是否通過誘導關鍵根性狀(如ROL屏障、通氣組織等)增強后續缺水耐受性,并解析其生物物理機制。

研究思路

實驗設計:水培模擬三種水分條件——通氣(模擬水分充足)、停滯(模擬淹水)、PEG6000(模擬缺水);

關鍵根性狀分析:使用氧氣微電極(Unisense)測量ROL屏障的氧氣滲透率(Pa to O2),重力法測量水分滲透率(Pa to H2O),顯微技術分析根解剖結構(通氣組織、木質部面積等);

生理響應評估:氣孔導度、葉綠素熒光(Fv/Fm)、葉片水勢等指標;

驗證淹水預處理的抗旱效果:將淹水或通氣預處理的植株轉入高濃度PEG6000溶液,觀察葉片萎蔫程度。

測量數據及意義

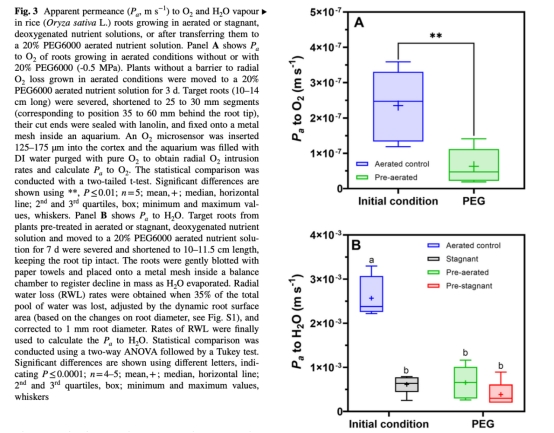

氧氣滲透率(Pa to O2)與水蒸氣滲透率(Pa to H2O)(圖3A、B):

數據來源:Unisense氧氣微電極(OX25)測量根部皮層氧氣擴散速率,重力法計算水分流失速率。

意義:淹水與PEG6000處理均顯著降低Pa to O2和Pa to H2O,證實ROL屏障在兩種脅迫下形成,限制氧氣和水分流失。

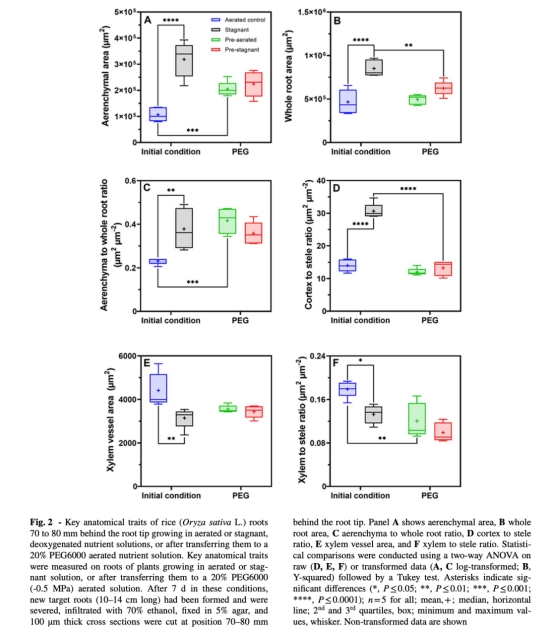

根解剖結構(圖2):

數據來源:顯微切片分析通氣組織面積、木質部面積、皮層/中柱比。

意義:淹水與缺水均誘導通氣組織增加(圖2A、C),但木質部面積減少(圖2E),優化水分運輸與缺氧耐受的平衡。

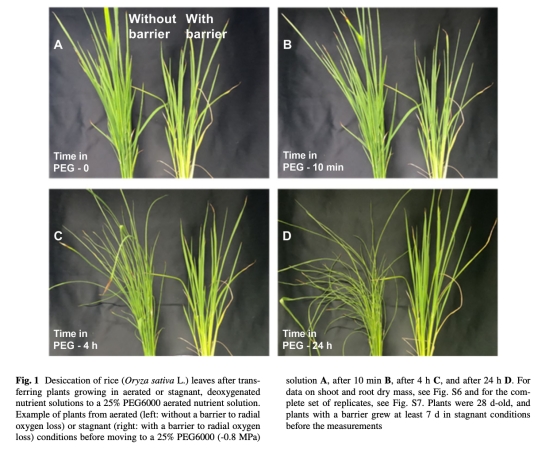

葉片萎蔫與生理指標(圖1):

數據來源:25% PEG6000處理24小時后的葉片萎蔫時間序列(圖1),氣孔導度與Fv/Fm動態監測。

意義:淹水預處理植株葉片萎蔫延遲(圖1D),氣孔導度更快恢復,表明ROL屏障減少根系水分流失,維持葉片膨壓。

結論

淹水誘導的ROL屏障和通氣組織等根性狀在后續缺水條件下被保留,減少水分流失,延緩葉片萎蔫。

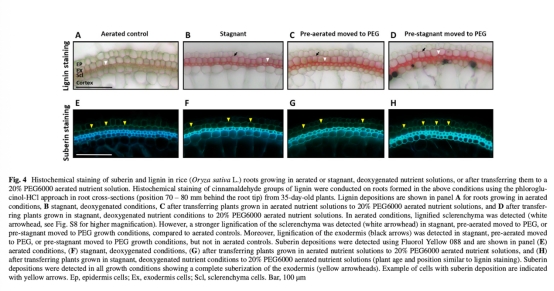

ROL屏障的形成由木質化/栓化增強介導(圖4),其滲透特性在淹水與缺水處理中相似(圖3B)。

淹水預處理通過優化根解剖結構(如降低木質部占比、增加皮層/中柱比)和屏障功能,提升植株對水分脅迫的適應性。

丹麥Unisense電極測量數據的研究意義

使用Unisense氧氣微電極(OX25)測量根部氧氣滲透率(Pa to O2)的關鍵意義包括:

精準定位ROL屏障形成:通過微電極插入根部皮層(圖3A),直接量化氧氣擴散速率,證實淹水和PEG6000處理均誘導屏障形成(Pa to O2降低3.7倍,圖3A)。

屏障功能驗證:Pa to O2與Pa to H2O高度相關(圖3B),證明ROL屏障同時限制氧氣和水分流失,揭示其雙重功能。

動態響應解析:在PEG6000處理3天后屏障即形成(圖3A),表明缺水信號快速觸發根部適應性調整,為抗旱育種提供時間尺度參考。

生理生態應用:屏障減少根系水分流失,維持植株水分平衡,解釋淹水預處理植株在后續干旱中存活率高的機制(圖1),指導農業中“干濕交替”灌溉策略優化。