熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Combined effects of micropollutants and their degradation on prokaryotic communities at the sediment-water interface

微污染物及其降解對沉積物-水界面原核生物群落的聯合影響

來源:Scientific Reports

《科學報告》

摘要內容

研究分析了三種微污染物(二甲雙胍、異丙甲草胺、特丁津)單獨或混合存在時在沉積物-水界面微宇宙中的消散過程及其對原核生物群落的影響。結果顯示,二甲雙胍和異丙甲草胺在70天內完全消散,而特丁津具有持久性;混合污染未顯著改變單一污染物的消散速率。微生物群落結構的變化主要由基質(沉積物/水)和時間驅動,但混合污染中的異丙甲草胺和特丁津對特定類群表現出協同或拮抗的非加性效應。

研究目的

探討微污染物在沉積物-水界面的消散動力學及其對原核生物群落的非靶向影響,特別是混合污染物的非加性(協同或拮抗)效應。

研究思路

通過實驗室微宇宙模擬沉積物-水界面環境。

設置單一污染物(ONE實驗)和混合污染物(MIX實驗)的暴露組及對照組(CTRL)。

結合化學分析(污染物濃度、轉化產物)和16S rRNA基因測序,評估污染物消散動力學及微生物群落響應。

分析微生物群落的多樣性、組成變化及污染物間的相互作用機制。

測量數據及意義

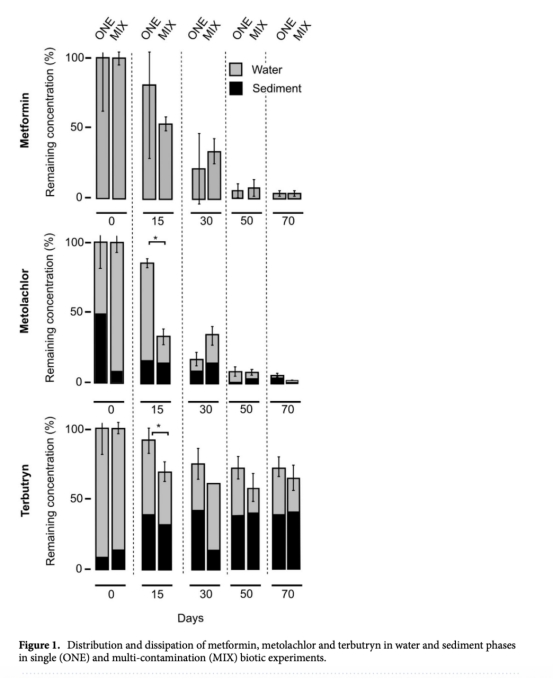

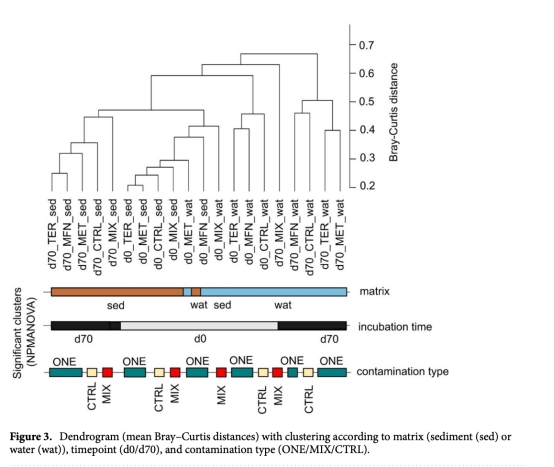

污染物濃度與半衰期(圖1、表1):

二甲雙胍(MFN)在生物條件下降解顯著(半衰期10-14天),而特丁津(TER)持久性強(半衰期53-231天)。

意義:揭示不同污染物的生物降解潛力及混合污染對消散速率的非顯著影響。

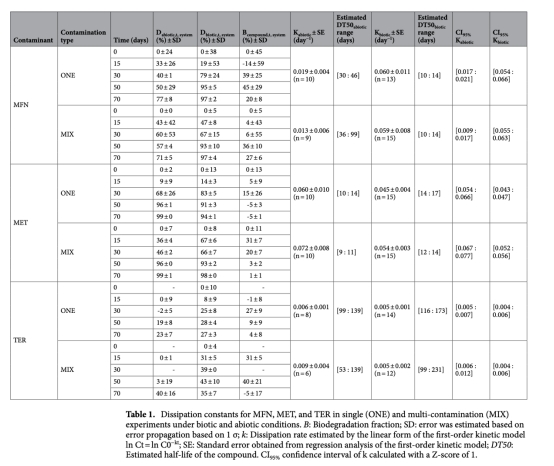

轉化產物(TPs)(圖2):

二甲雙胍生成鳥苷脲(GUA),異丙甲草胺(MET)生成NOA,特丁津生成羥基化/脫乙基產物。

意義:闡明污染物的降解路徑及代謝中間體的潛在生態風險。

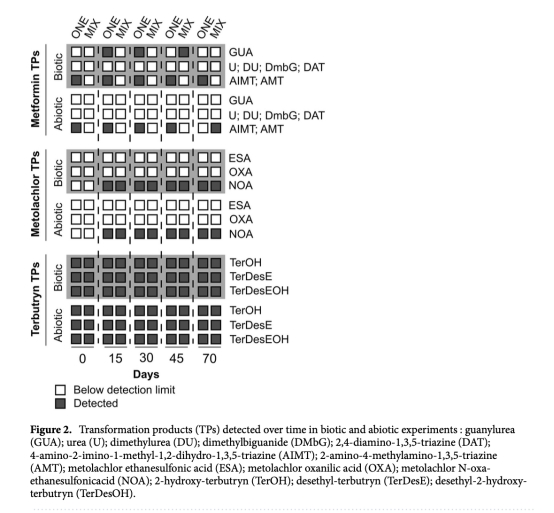

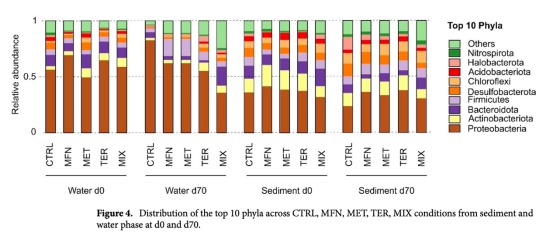

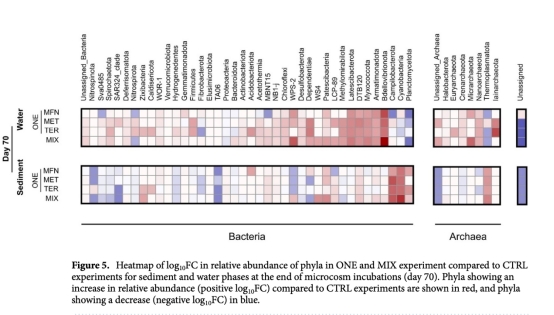

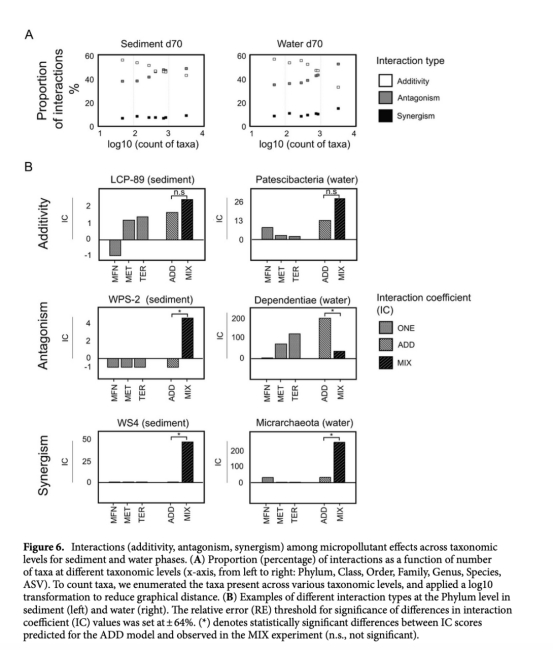

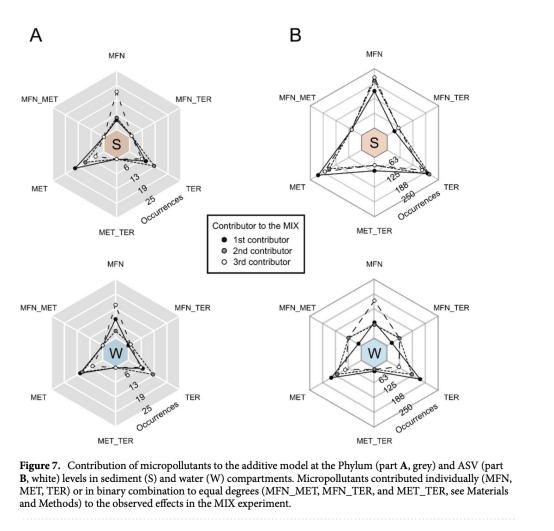

微生物群落多樣性(圖3-7):

沉積物群落的多樣性高于水體,且隨時間顯著下降。

混合污染導致特定類群(如Bdellovibrionota)顯著富集,部分類群呈現協同/拮抗響應。

意義:揭示污染物對微生物功能類群的選擇性壓力及混合污染的復雜生態效應。

環境參數:

溶解氧(8 ppm)和pH(8±1)保持穩定,總有機碳(TOC)在生物條件下降解顯著。

意義:驗證實驗條件的可控性,并為污染物-微生物相互作用提供環境背景。

結論

二甲雙胍和異丙甲草胺的生物降解主導其消散,而特丁津依賴非生物過程。

混合污染未改變單一污染物的消散動力學,但對微生物群落結構產生非加性效應(如Bdellovibrionota的協同富集)。

基質(沉積物/水)和時間是微生物群落變化的主要驅動因素,污染物暴露通過間接作用(如氧化應激、營養競爭)影響群落組成。

丹麥Unisense電極數據的意義

研究中使用的Unisense非侵入式溶解氧傳感器實時監測微宇宙中的溶解氧濃度(穩定在8 ppm)。其意義在于:

確認實驗全程維持氧化條件,排除缺氧對污染物降解路徑(如厭氧代謝)的干擾。

驗證微生物活性與氧消耗的關聯性,支持生物降解(如二甲雙胍的快速降解)主要由好氧過程驅動。

為污染物-微生物相互作用的機制分析提供關鍵環境參數,確保實驗結果的可控性與可重復性。